次代を担う成長企業の経営者は、ピンチとチャンスが混在する大変化時代のどこにビジネスチャンスを見出し、どのように立ち向かってきたのか。本特集ではZUU online総編集長・冨田和成が、成長企業経営者と対談を行い、同じ経営者としての視点から企業の経営スタンス、魅力や成長要因に迫る特別対談をお届けする。

今回のゲストは、2021年3月に東証JASDAQスタンダード市場に上場を果たした株式会社イー・ロジットの代表取締役社長・角井亮一氏。物流の専門家として、日米中韓台越で34冊の著書を持つ同氏から、コロナ禍で需要の伸びる物流の今後の展望について聞いた。

(取材・執筆・構成=落合真彩)

大阪生まれ。上智大学を3年で単位取得修了し、ゴールデンゲート大学にてMBA取得。帰国後、(株)船井総合研究所に入社し、小売業へのコンサルティングを行い、1996年にネット通販参入セミナーを開催。その後、光輝物流(株)に入社し、物流コンサルティングや物流アウトソーシングを実施。2000年2月、株式会社イー・ロジット設立、代表取締役社長に就任。イー・ロジットは、EC通販物流代行会社であり、企業組織「イー・ロジット クラブ」では物流人材教育研修を行い、リアル小売やEC企業などの物流コンサルティングを行う。物流に関する書籍を累計34冊出版。 2021年3月東証JASDAQスタンダード上場。

神奈川県出身。一橋大学経済学部卒業。大学在学中にIT分野で起業。2006年 野村證券株式会社に入社。国内外の上場企業オーナーや上場予備軍から中小企業オーナーとともに、上場後のエクイティストーリー戦略から上場準備・事業承継案件を多数手掛ける。2013年4月 株式会社ZUUを設立、代表取締役に就任。複数のテクノロジー企業アワードにおいて上位入賞を果たし、会社設立から5年後の2018年6月に東京証券取引所マザーズへ上場。現在は、プレファイナンスの相談や、上場経営者のエクイティストーリーの構築、個人・法人のファイナンス戦略の助言も多数行う。

2000年、EC普及の夜明け前の日本でEC物流に着目

冨田:上場されてまだ長く経ってないと思いますので、上場後というより、創業のきっかけから、世の中の移り変わりと御社の事業・サービスがどう連動して変わってきたのか、その変遷を最初にお伺いしたいと思います。

角井:実は私の祖父と父も起業家なんです。祖父は多くの会社をつくって経営していました。父は1つの会社をじっくり育てていくようなスタイルで、光輝物流という会社で40年以上の長きにわたって物流業を営んでいます。私も起業家の血を継いでいるためか、ゆくゆくは起業したいという気持ちで、事業計画を立てたりしていました。

そんな中で、知人からインターネット通販(EC)会社の物流をやらないかという誘いを受けました。ちょうど1996年に、当時在籍していた船井総研で「インターネット通販参入セミナー」をさせていただいた経験もあり、「EC物流は面白いのではないか」と思い、2000年にイー・ロジットという会社を立ち上げました。

ビジネスモデルについてはアメリカのIT企業の経営層などからも話を聞きながらずいぶん考えまして、「配送の効率化」を図ろうと思いました。2000年当時はまだECの規模は小さく、倉庫を持っている企業さまはほとんどありませんでした。そのため、配送に関するコンサルティングと宅配を行いながら、カタログ通販のカタログ配送(メール便)を行い、事業を軌道に乗せてきました。

しばらくしてECが伸びてきていることを肌で感じた頃、メール便からの事業撤退を決めました。そこから倉庫を中心としたECの物流に事業転換して今に至ります。

波動対応を実現し、顧客との信頼関係を築く

冨田:ありがとうございます。この数年はEC特需と言っても過言ではないくらい、大きな市場になってきていると思います。御社の場合、大口顧客にLDHさんやカーブスさんがいらっしゃるというのもユニークですよね。ただ、そういった会社さんですと、季節性のアップダウンがあるように思います。

角井:おっしゃるとおりですね。

冨田:季節性のあるものに対応するうえで、御社ならではの仕組みがあるのでしょうか。

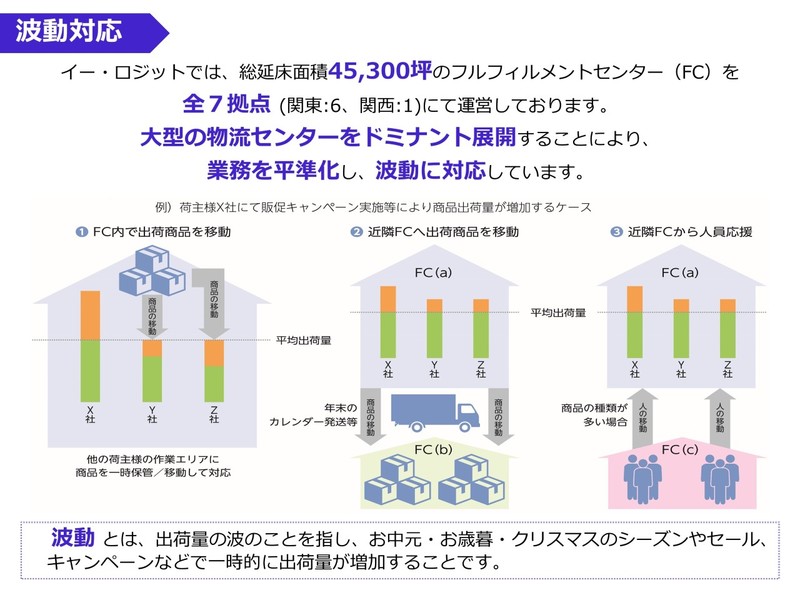

角井:物流の世界では「波動対応」と呼ばれる、アップダウンが激しいものに対応するための仕組みがあります。波動対応できるかどうかは、EC企業さまの成長を支えるポイントになります。売上をつくるのがうまい企業さまは、集中的に売上を上げるためのキャンペーンを打ちます。そのときに物流が滞ってしまうと、購入者さまの離脱につながります。逆に離脱率が低ければ低いほど、キャンペーン後の売上につながるのです。その「離脱率を下げる」という部分は、物流によって貢献できるところです。

LDHさんもカーブスさんも、物販の売上が少ない時代からのお付き合いです。例えばLDHさんの場合、「コンサートに着ていく服を10人くらいで買ったのにコンサートまでに届かなかった」となると、不満足につながりますから、そうならないようだんだん増えていく配送に食らいついてきたことで今があります。

具体的な仕組みとしては、物流拠点が7拠点、うち6拠点を関東の東側に集中させています。1拠点1拠点の規模がまず大きいということが1つ。それから、拠点が集中していることで他拠点のヘルプを出しやすいということがあります。スタッフや商品を移動させて出荷をサポートし合うことで波動対応を実現しています。

需要が読めないからこそ、「戦略物流」の思考を

冨田:角井社長は「戦略物流専門家」として著書も多く出されています。専門家だからこそ、これから伸びる商品や、季節要因でのボリュームの予測ができるといった強みもあるのでしょうか。

角井:ある程度の感覚はありますが、ECの需要は、天気予報よりも予測がしづらい領域です。正直どこが伸びるか、どれだけキャンペーンが当たるかというのは誰にもわかりません。企業さまも当たることを信じて実施しますし、我々も予測をしますが、それ以上に伸びることはあります。実際の出荷量がわかるのは、出荷前日や当日の朝です。それにいかに対応できるかがポイントです。ここにしっかり対応できているところが、我々の強みです。

冨田:他社にないコアコンピタンスという点では、どのようにお考えですか。

角井:我々は、EC企業さまの売上を支え、伸ばす企業です。物流企業は、お客さまのためにコストダウンをする方向で生産性を上げる努力をすることが多いのですが、我々は「お客さまの売上を伸ばす物流」という、戦略物流の発想を持っています。物流にコストをかけたほうが実は利益が上がるといったこともありますので、そういう戦略の組み替えによって売上を上げていこうとしています。

冨田:コストダウンではなく、いかに売上を伸ばすかという攻めの戦略を取られているのですね。

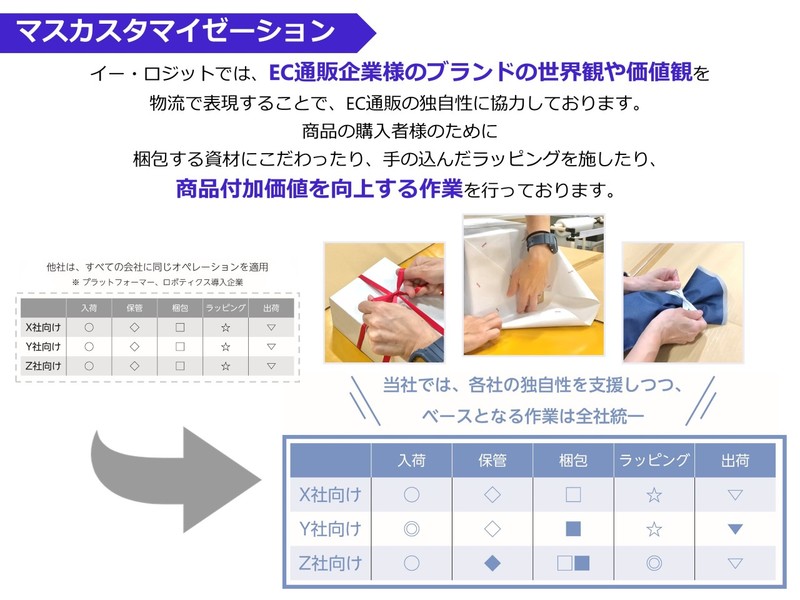

角井:他には、先ほど申し上げた波動対応と、マスカスタマイゼーションです。物流を装置産業だと捉えると、すべてを標準化して、どの会社にも同じ仕様で作業を行うことになります。ただ、我々は1社1社に合わせた配送方法や梱包、資材を使用し、お客さまのブランドの価値観や世界観を表現できるような対応をしています。

例えばSDGsに対する意識の高い会社さんでは、ビニールやプラスチックを使わない資材を希望されることがあります。そういった考え方に1つひとつカスタマイズできる体制を敷いています。この2点が大きなコアコンピタンスではないかと考えています。

ECに適した自社システムと徹底した現場力の強化

冨田:ありがとうございます。マスカスタマイズ対応は、結果としてコストが積み上がってしまうという特徴があると思いますが、投資家目線で見たときにその懸念を払拭する利益構造をお持ちなのでしょうか。

角井:自社で物流システムをつくっています。当初はECに合った他社システムはなかったので、自社で構築しました。ベースになる物流ワークフローに合わせたシステムになっています。ですから、A社の配送を担当している人がB社の配送を手伝うことが容易に可能となるのです。現場リーダーでも、パートさんでも同じように即戦力になることができるのが強みですね。

冨田:ありがとうございます。決算説明資料にも「現場力の強化」とありますが、ECに最適なシステム構築に加えて、人材が価値だということでしょうか。

角井:そうですね。ベースになる仕事の仕方は同じなので、それを繰り返し行うことで生産性を上げています。品質を担保するために、物の入れ方や梱包の仕方など、すべて統一していますから、その所作を徹底的に身につけるのです。

実際のお客さまの商品を扱う場面だけでなく、日ごろからロープレ(ロールプレイング)を通して、みんなで練習しています。野球でいう、素振りやランニング、キャッチボールをしっかりやって体で覚えるという意識です。これをやり続けていることがベースになる強さですね。

冨田:ありがとうございます。最後にこれからの未来構想をお話しいただけたらと思います。

角井:我々は、ECオンリーのマーケットから入ったのですが、今の小売業界を見ると、リアル店舗とオンラインを組み合わせることが重要になってきています。そこで我々はオムニチャネルに参入しようと舵を切っています。そのためにはこれまでのEC物流の仕組みからバージョンアップする必要がありますから、物流代行と並行して、物流コンサルティングをする中で、ベストなフローを考え続けてきました。

特に昨年からのコロナ禍で一気に依頼が増えているので、現在社内でオムニチャネルに対応できるシステムをつくり、プラットフォーム化しようとしています。オムニチャネルに本格的に参入していくことで対象とするマーケットの規模が一気に拡大しますので、伸び方は全く衰えることなく、今後も成長していくと考えています。

冨田:ありがとうございます。OMOの形が確立されると、これまでのようなECだけではない規模の売上が見込めますし、リアル店舗が広がれば広がるほど、物流網も広がっていく必要があると思います。そこは大規模拠点を持ちそれぞれが連携しやすい環境を構築している御社の強みが生きていくというシナリオになっていく。その流れが進むと、逆にECのみで販売してきて、リアルでの販売チャネルを持っていない会社さんが、イー・ロジットさんのチャネルを活用していく未来も考えられそうですね。ありがとうございました。

プロフィール

- 氏名

- 角井 亮一(かくい・りょういち)

- 会社名

- 株式会社イー・ロジット

- 役職

- 代表取締役社長

- ブランド名

- e-LogiT

- 出身校

- 上智大学、ゴールデンゲート大学

- 学位

- MBA