この記事は2022年1月11日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「パワーカップル世帯の動向 ―― コロナ禍でも増加、夫の年収1500万円以上でも妻の約6割は就労」を一部編集し、転載したものです。

世帯の所得分布の全体像

近年、共働き世帯が増え、妻が夫並みに稼ぐ「パワーカップル」の存在感も増している。パワーカップルには明確な定義はなく、夫婦の合計年収に注目したものや、年収に加えて金融資産の量も考慮したもの、あるいは政治家や事業家など影響力のある夫婦を指すこともあるが、本稿では一定程度の裁量権を持つ年収水準であることなどを考慮し、夫婦共に年収700万円以上の世帯と定義する。

パワーカップルの状況を捉える前に、まず、世帯の所得についての全体像を確認する。厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」によると、総世帯(5,179万世帯)の年間平均所得は552万円、中央値は437万円である。高所得世帯に注目すると、1,200〜1,500万円未満は全体の3.8%(198万世帯)、1,500〜2,000万円未満は2.1%(109万世帯)、2,000万円以上は1.3%(65万世帯)を占める。なお、この10年ほど、いずれも横ばいで推移している。また、これらの高所得世帯は世帯主の年齢は50歳代前後、南関東や東海、大都市で多い傾向がある。

パワーカップル世帯の動向

1. 共働き夫婦の年収分布

次に、パワーカップルを含む共働き世帯の状況を見ると、2020年の世帯数は1,621万世帯で総世帯の約3割を占める(総務省「令和2年労働力調査」)。

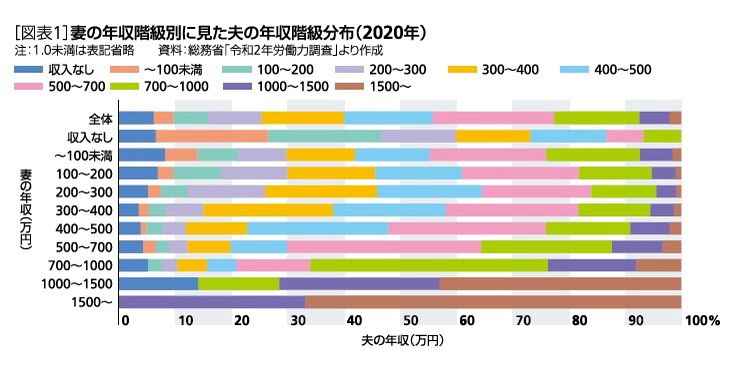

共働き世帯について、妻の年収階級別に夫の年収階級の分布を見ると、妻の年収が高いほど夫も高年収の割合が高まる傾向がある[図表1]。年収1,000万円以上の妻の80.0%が夫も年収1,000万円以上であり、その割合は以前より上昇している(2016年は75.0%)。

一方で、妻の年収が200万円未満を除くと、妻の年収が低いほど夫も低年収の割合が高まる傾向がある。つまり、高年収同士、あるいは低年収同士が夫婦となることで、夫婦(世帯)間の経済格差の存在が窺える。

なお、妻の年収200万円未満(収入なしを除く)では、逆に夫の年収は低年収の割合が低下し、年収500万円以上の割合が高まる。これは、夫が一定の年収を得ているために、自身の収入を増やすよりも夫の扶養控除枠を意識して働く妻が増えることなどがあげられる。

2. パワーカップル世帯数の推移

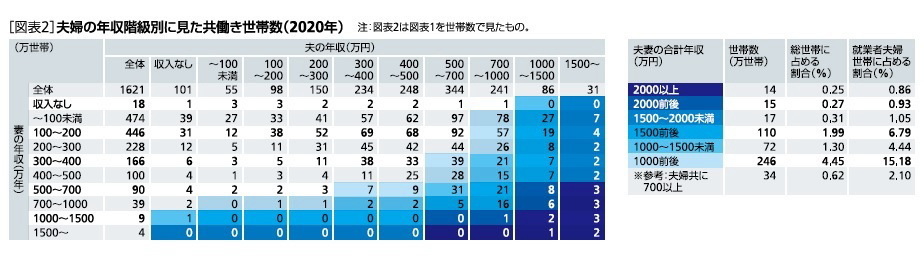

夫婦共に年収700万円以上のパワーカップル世帯に注目すると、2020年は34万世帯で総世帯の0.62%(*1)、共働き世帯の2.1%を占める[図表2]。

なお、前述の通り、パワーカップルの定義は様々であり、参考までに、夫婦の合計年収が2,000万円前後・以上の世帯(※2)を見ると、14〜29万世帯で総世帯の0.25〜0.52%、共働き世帯の0.86〜1.8%を占める。先に見た通り、年間所得2,000万円以上の世帯は全体の1.3%であるため、このうち共働き世帯は3割前後を占めると見られる。また、夫婦の合計年収1500万円前後・以上まで広げると、46〜156万世帯で総世帯の0.83〜2.8%、共働き世帯の2.8〜9.6%を占める。

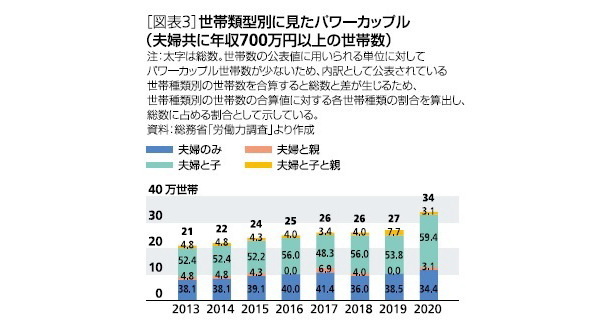

視点を夫婦共に年収700万円以上のパワーカップルに戻すと、その世帯数は近年、増加傾向にある[図表3]。

なお、2019年から2020年にかけての大幅な伸びは2021年以降の変化を考慮して判断すべきだ。なぜならば、当該データの公表値は1万世帯単位であり、現在のところ、単位に対してパワーカップル世帯数が少ないためだ。一方で新型コロナ禍の2020年においても増加傾向が続いていることは注目に値するだろう。

パワーカップル世帯の内訳を見ると、2020年では夫婦と子世帯が約6割、夫婦のみ世帯が約3割を占める。

(*1) ここでの総世帯は総務省「2020年労働力調査」における2人以上世帯と単身世帯を合わせた5,524万世帯。

(*2) 妻の年収1,500万円以上で夫の年収500万円以上など合計が2,000万円以上に加えて、妻の年収1,000〜1,500万円未満で夫の年収500〜1,000万円及びその逆のパターンを加えたもの。

3. 夫の収入別に見た妻の就労状況

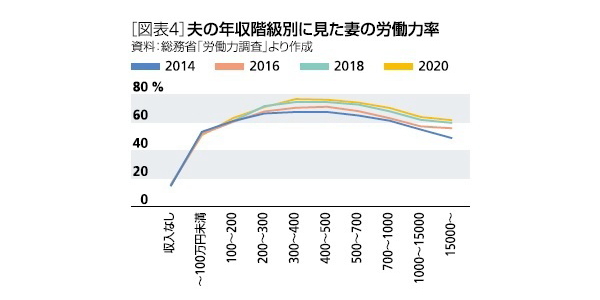

労働経済学では古くから、夫の収入が高いほど妻の就業率が下がるという「ダグラス・有沢の法則」があるが、2020年のデータを見ても、夫の年収400万円以上では同法則が成立している[図表4]。

一方で夫の年収によらず妻の労働力率は全体的に上昇傾向にあり、夫が高収入の世帯でも妻の多くは働くようになっている。例えば、夫の年収が1,500万円以上の世帯を見ると、2014年から2020年にかけて、妻の労働力率は48.8%から61.5%(+12.7%pt)へ、世帯数は20万世帯から32万世帯(+12万世帯)へと増えている。

また、夫が高年収の世帯ではフルタイムで働く妻(週35時間以上就業の雇用者)もやや増えている(図表略)。夫の年収が1,500万円以上の世帯では、2014年から2020年にかけて、フルタイムで働く妻の割合は14.6%から17.3%(+2.7%pt)へ、世帯数は6万世帯から9万世帯(+3万世帯)へと増えている。なお、夫の年収が700万円以上の世帯に広げて見ると、フルタイムで働く妻の割合は17.4%から21.2%(+3.8%pt)へ、世帯数は78万世帯から114万世帯(+36万世帯)へと増えており、このうち約3割がパワーカップルと言える。

就労環境整備は有効な消費喚起策

パワーカップル増加の背景には、近年、仕事と家庭の両立環境の整備が進んだことで、出産後も正社員として働き続けることで収入を大幅に減らさずにキャリアを積む女性が増え、若い世代でパワーカップルが増えていることがあげられる。

また、世の中が変わることで、価値観が変容した影響もあるだろう。共働きがスタンダードになる中で、仕事と家庭のどちらかを選ぶのではなく、仕事も結婚も子どもを持つことも望む女性が増えている(*3)。また、30代以下の世代は男子も家庭科が必修科目となった世代だ。さらに、女性の大学進学率が短大進学率を上回った後に進学先を選び、「男女雇用機会均等法」にて男女差別が全面撤廃された後に社会人となった世代だ。日本社会では依然として男女の役割分担意識が存在するが、これまでの世代と比べて、女性が男性のサポートに回るのでなく、男女が肩を並べて社会で活躍することをごく普通のこととして捉える意識が格段に強まっているだろう。そして、それは女性だけでなく男性にも言えることだ。

コロナ前は共働き世帯による活発な消費が様々な文脈で話題となっており、洗濯乾燥機やロボット掃除機などの時短家電やカット野菜などの時短食材、家事代行サービスなどの利用のほか、パワーカップルが都心の高級マンション市場を牽引しているといった見方もあった。テレワークが浸透したことで働き方は変容したが、特に子どもがいる共働き世帯では、仕事と家庭の両立に十分な時間があるとは言えず、引き続き時短を叶える(時間を買う)需要は強いと見られる。

また、都市部ではコロナ禍でも中学受験が活発であり、受験年齢の低年齢化などによって教育への支出が増えているとの報道(*4)もあるが、やはり、これらの市場にもパワーカップルの姿があるのだろう。パワーカップルは全体からすればごく僅かだが、消費意欲は旺盛と見られ、消費市場へのインパクトは無視できない。今後も一部の消費市場を活性化させ、その規模はじわりと拡大していくと見られる。

ところで、年収階級別に単身勤労者世帯の男女の消費性向を比べると、女性が男性をおおむね上回る(総務省「全国家計構造調査」)。これまでも様々なマーケティングの文脈で言われてきた通り、女性の方が男性より消費意欲は旺盛だ。つまり、女性が働き続けられる環境が整備され、その収入が増えれば個人消費の底上げにつながる。また、夫婦世帯単位で見ても、現役世代の世帯収入が増えれば消費に結びつきやすい。

仕事と家庭を両立するための就労環境の整備と言うと消費施策としては遠回りのようだが、その効果への期待は大きい。

(*3) 久我尚子「続・働く女性の管理職希望」(2019/5/10)、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター

(*4) 「小学校受験、増える傾向続く」(朝日新聞、2021/11/13、朝刊24面)等。

久我 尚子 (くが なおこ)

ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・続・働く女性の管理職希望-「働くママ3.0世代」は仕事も結婚も子ども望む

・世帯年収別に見たコロナ禍の家計収支の変化 ―― 中低所得層の現役世帯で夫の収入の減少幅大、給付金が家計を下支え

・共働き世帯の妻の働き方-過半数が「150万円の壁」を越えないが、夫高年収ほど妻高年収

・共働き世帯の家計分担-若いほど妻が高年収ほど共同管理、夫婦それぞれの財布も持つ

・働く女性の消費志向-独身と妻は「こだわり」、母は「安価重視」「環境安全」と「衝動買い」