宇宙空間に太陽光パネルを設置して発電し、地上に無線送電して電力を供給する「宇宙太陽光発電」。この新しいエネルギー源は、世界が脱炭素へ舵を切るなか、実現すれば安定供給が可能な画期的なクリーンエネルギーとなりうるもので、政府は2050年までの実用化を目指している。

この宇宙太陽光発電でも注目される宇宙ビジネス市場は、国内外で大きな成長が見込まれ、投資対象として注目する価値がある。宇宙太陽光発電の現状や関連銘柄、さらに宇宙ビジネス市場全体の現状について解説する。

目次

1. 宇宙太陽光発電とは?現状を解説

スケールが大きく、かつては夢物語と思われていた宇宙太陽光発電。しかし日本は宇宙開発の主要国で唯一継続的な研究を行っており、政府は実用化を目指している。まずは宇宙太陽光発電とはどんなものか、そして注目を集める背景について解説する。

1.1. 宇宙太陽光発電の概要

宇宙太陽光発電システム(SSPS:Space Solar Power System)とは、宇宙空間で太陽光発電を行い、発電した電気エネルギーを電波に変換して無線伝送し、地上で電力に再変換して利用するシステムだ。「宇宙に浮かぶ発電所」とも呼ばれる。

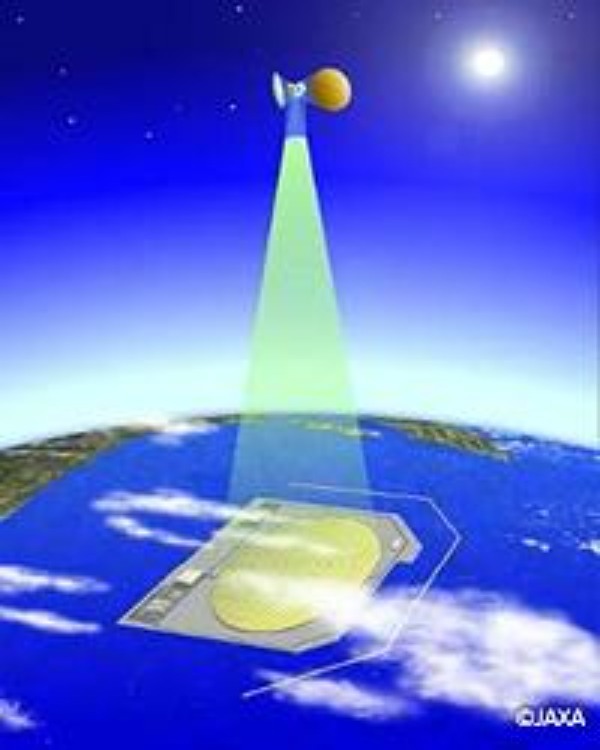

▽宇宙太陽光発電システムのイメージ

日本では2022年度から、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と文部科学省・経済産業省が共同で実証実験を開始するとしており、注目度がさらに高まりそうだ。政府は2050年までの実用化を目指している。

1.2. 宇宙太陽光発電が注目されている背景

環境問題、気候変動、脱炭素への取り組みが世界的に加速するなか、宇宙太陽光発電は再生可能エネルギーの1つとして注目されている。特筆すべきは、地上での太陽光発電が抱える大きな課題を根本から解決できる点だ。

地上での太陽光発電は二酸化炭素排出量が小さいことが長所だが、太陽が沈んだ夜間の発電中断、天候や季節の影響を避けられないため、電力を安定的に供給できないのが課題だ。一方、宇宙太陽光発電は24時間常に発電可能で、天候や季節の影響も受けない。しかも宇宙での太陽光は地上の約1.4倍の強度となり、単位面積当たりの年間利用可能エネルギーは5〜10倍だ。

この画期的な発電方法の研究開発は、1968年にアメリカで構想が提唱されたことから始まった。同国では国内の全電力を賄おうという大規模な計画も構想されたが、1980年代に財政難を理由に研究は下火に転じた。ロシアや中国なども当初は研究開発に積極的だったが、コストが高いことから継続的なものにはなっていない。

このように世界では宇宙太陽光発電の研究を停止した国が多い中、日本は2000年ごろから通商産業省(現・経済産業省)の構想をベースにJAXAが中心となって研究を続けてきた。電力の無線伝送技術は、地上での応用分野が広いという期待もある。近年は米中などが取り組みを強化しているが、日本は世界のトップランナーの位置にある。

1.3. 宇宙太陽光発電の仕組み

では、世界のトップを走る日本の宇宙太陽光発電は、どのような設備でどの程度の発電ができるのだろうか。

JAXAと文部科学省・経済産業省の実証実験では、地上3万6,000キロメートルの静止軌道上に発電衛星である宇宙プラントを浮かべる。当初は縦2メートル、横4メートルの小型パネルを搭載して打ち上げ、2023年から稼働する計画だ。2030年代にはパネルの枚数を増やし約30メートル四方へ、そして実用化段階では約2.5キロ四方へと規模を拡大し、原子力発電所1基分に相当する1ギガワットの出力を想定している。

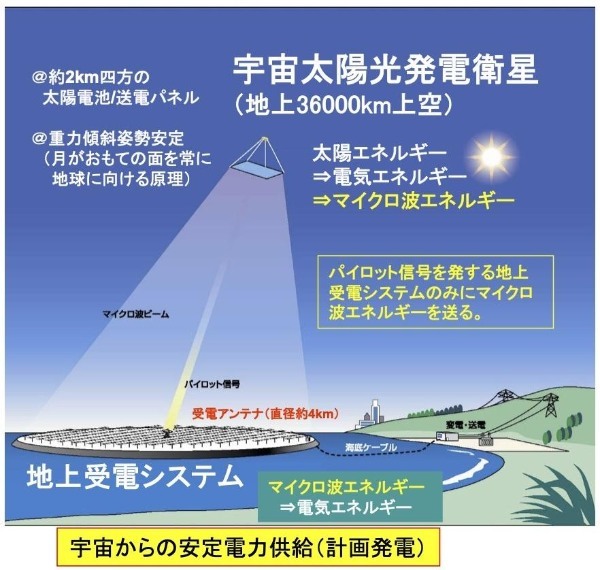

▽政府がイメージする宇宙太陽光発電システム

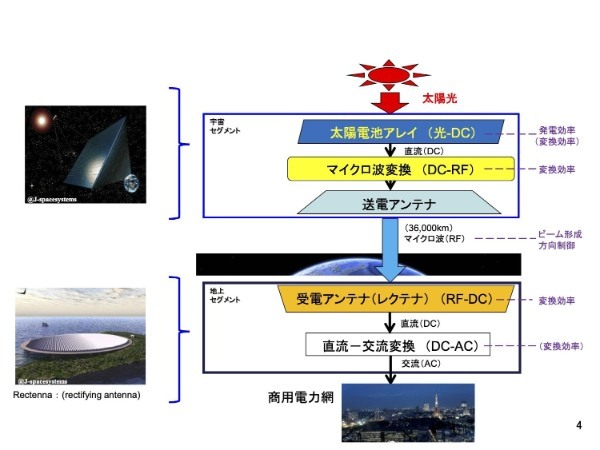

宇宙プラントは発送電一体型で、生産された電気エネルギーは一旦マイクロ波に変換され、地上に無線送電される。このマイクロ波を海上に設置された大型アンテナで受信して、電力に再変換する。電力を伝送する方式としては、マイクロ波を使う方式とレーザー光を使う方式の2つの方式を並行して研究している。

▽宇宙太陽光発電の送電・電力の変換のイメージ

1.4. 宇宙太陽光発電で実現できること

宇宙太陽光発電が実用化されれば、高効率で24時間安定した再生可能エネルギーを供給できるようになり、カーボンニュートラルの実現に近づける可能性が高まる。

また、宇宙太陽光発電の実用化の要となるのは無線送電技術だが、この技術の研究が進めば応用範囲は広い。宇宙・地上間の送電だけでなく、たとえば離島など発電・送電設備がない場所へ電力を供給するなど、地上での新たな送電方法となる可能性がある。

ほかにも、電気自動車やドローンへ送電して、走行・飛行しながら充電するといったことも実現するかもしれない。宇宙太陽光発電の実現に向けた研究は、日常生活の利便性や産業の生産性を向上させることにもつながっていく。

2. 宇宙太陽光発電のメリット、デメリット

次に、宇宙太陽光発電のメリットとデメリットを整理しておこう。実現すれば夢のクリーンエネルギーだが、それまでに乗り越えるべき課題は多い。実用化は研究・開発の進展にかかっている。

2.1. 宇宙太陽光発電のメリット

宇宙太陽光発電のメリットは、まずは世界全体の重要課題である脱炭素社会の実現に寄与することだ。運用時の二酸化炭素排出量はゼロで、電力の安定供給という再生可能エネルギーの課題もクリアできる。

エネルギー源の経済性の面では、発電時に燃料費がかからないこと、石油などに見られるような価格変動の影響を受けにくいことがメリットだ。そのほか、電力を必要とする地域に宇宙から送電できることや、地上の自然災害の影響を受けにくいことも挙げられる。

2.2. 宇宙太陽光発電のデメリット

宇宙太陽光発電のデメリットは、なんといってもコストの高さだ。大規模宇宙構造物となるため、建造や輸送などのコストが高い。政府による2007年時点の試算では、原発1基分相当の発電が可能な宇宙太陽光発電システムを2030年ごろに設置するとして、必要となる費用は約1兆3,000億円だった。宇宙や地上の設備の建設だけでなく、部品を宇宙に運ぶコスト、保守・運営にかかるコストも含まれる。

このほか、無線送電の安全面について懸念する声もある。JAXAは無線送電に用いるマイクロ波やレーザー光について、エネルギー密度を抑えることや、受電設備内への人の立ち入りを制限するといった安全策を提示している。これは、安全性の実証を積み重ねるとともに、安全面を守るための法整備も必要な課題だろう。

2.3. 実用化に向けた課題

宇宙太陽光発電の最大の課題は、デメリットの項目でふれたとおり、全体の建造・輸送コストを下げることだ。民間ロケットを活用した低コストの輸送方法の確立や、ロボットによる宇宙空間での大型建造物組み立て技術の進歩などが急務だ。

さらに、マイクロ波やレーザー光などのエネルギーの変換ロスを低減し、高効率で安全な発電・送電・受電技術を確立することも求められる。発電衛星の運用、維持、補修のコストが高い点についても改善が必要だろう。

もっとも、民間ロケット、ロボティクス、無線給電システムなどの技術革新は加速してきている。カーボンニュートラルを実現するために、世界での開発競争が一気に進む可能性は高そうだ。

3. 投資対象としての宇宙太陽光発電の魅力と関連銘柄

現状ではさまざまな課題はあるものの、実現すれば社会を大きく変えるポテンシャルがある宇宙太陽光発電は、投資対象として注目しておきたいテーマだ。関連銘柄も広がりを見せている。

3.1. 宇宙太陽光発電は、脱炭素や脱原発に向けて夢のあるテーマ

世界的に加速する脱炭素や、脱原発の流れのなかでも、宇宙太陽光発電はスケールが大きな構想の1つだ。市場の大きな成長が期待できるテーマである。

世界では、2021年に環境関連の株式投信の設定が相次いだ。宇宙太陽光発電は、その性格から、環境関連のESG、グリーン関連のテーマに組み入れられるケースが増えそうだ。宇宙太陽光発電の実証実験次第では関連銘柄が人気化し、上記のようなファンドに組み入れられる期待が高まる。

3.2. 宇宙太陽光発電の関連銘柄1:まずは日本の宇宙ビジネス代表銘柄に注目

宇宙太陽光発電に限らず日本の宇宙ビジネスを支えてきたのは、三菱重工業<7011>、三菱電機<6503>、IHI<7013>、川崎重工業<7012>などである。その技術は世界的に高水準だ。関連銘柄の本命として注目されるだろう。以下に、各企業の宇宙ビジネスにおける強みを解説する。興味のある方は、各社のIR情報を確認されたい。

▽三菱重工業<7011>

・株価:3,055円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:JAXAと連携しH-ⅡBロケットの開発、打ち上げに参加。H-ⅡBロケットは、宇宙での物資輸送に欠かせない。

・IR情報:https://www.mhi.com/jp/finance

▽三菱電機<6503>

・株価:1,484.5円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:多くの人工衛星開発に参加。国際宇宙ステーションの日本実験棟やステーションへの物資補給機など幅広い分野で技術を提供。

・IR情報:https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/index.html

▽IHI<7013>

・株価:2,281円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:極低温ポンプ技術や高速回転機械技術などで、ロケットエンジンの心臓部となるターボポンプ、ガスジェット装置の開発、生産を手掛ける。

・IR情報:https://www.ihi.co.jp/ihi/ir/

▽川崎重工業<7012>

・株価:2,278円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:ロケットの空気抵抗を減らす部品・フェアリングなどの宇宙開発機器の設計・製造を担当。将来の宇宙輸送を担う再使用型宇宙輸送機の開発、国際宇宙ステーション日本実験棟などの宇宙ロボティックスプロジェクトにも参画。

・IR情報:https://www.khi.co.jp/ir/

3.3. 宇宙太陽光発電の関連銘柄2:実用化に向けた技術をもつ企業にも注目

宇宙太陽光発電の実用化の鍵となるのは、無線送電技術だ。レーザー光方式送光部では神島化学工業<4026>、レーザー光の反射鏡では日本電気硝子<5214>なども宇宙太陽光発電に必要な技術をもった企業として注目されよう。実証実験の詳細が決定すれば、関連銘柄が増えてくるはずである。

▽神島化学工業<4026>

・株価:1,934円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:JAXAの宇宙太陽光発電システムのレーザー用YAGセラミックスを手掛ける。

・IR情報:https://konoshima.co.jp/corp/index.html

▽日本電気硝子<5214>

・株価:2,825円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み: JAXAの宇宙太陽光発電システムの超薄型軽量ミラーを手掛ける。

・IR情報:https://www.neg.co.jp/ir/

4. 富裕層がこぞって投資する宇宙ビジネスの魅力

宇宙に関するビジネスは宇宙太陽光発電だけではない。世界や日本の宇宙ビジネスの市場は大きく伸びていく見通しで、すでにこの分野に高い関心を示す富裕層も目立つ。国内外の世界の宇宙ビジネスの現状を見ていこう。

4.1. グローバルな市場規模は2040年代には100兆円超に

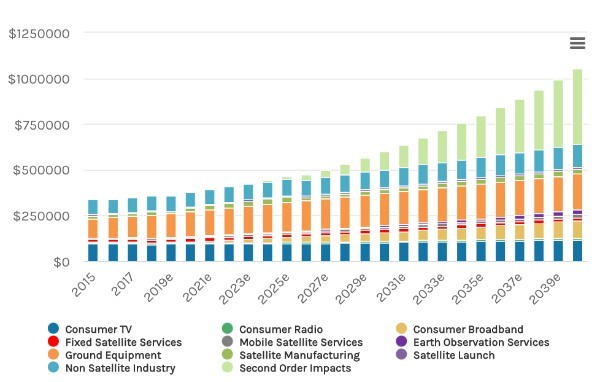

米投資銀行は、2017年に宇宙ビジネスのレポートを相次いでリリースしている。2040年代のグローバルな市場規模について、ゴールドマン・サックスは1兆ドル、モルガン・スタンレーは1.1兆ドルに達すると予測している。日本円にして100兆円超の市場規模だ。

▽宇宙ビジネスの市場規模に関する予測(モルガン・スタンレー、縦軸の単位は100万ドル)

さらに、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチは2045年までに2.7兆ドルに成長すると予想している。

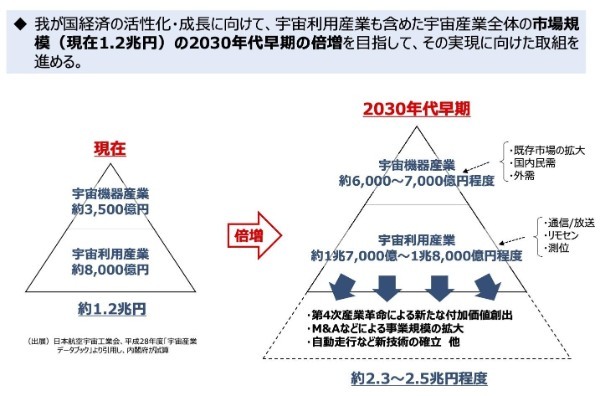

日本でも、2016年度のデータによると国内の宇宙ビジネスの市場規模は1.2兆円で、政府はこれを2030年代早期に約2.3〜2.5兆円程度まで倍増させることを計画している。今後の成長が期待できる市場だ。

▽政府が掲げる宇宙産業の市場規模の将来目標

4.2. ジェフ・ベゾスやイーロン・マスク等、富裕層が宇宙ビジネスに力を注ぐ

国内外の富裕層も、宇宙ビジネスに注目している。テスラの創業者のイーロン・マスクCEOは、2002年にロケットの製造と打ち上げを行うスペースXを設立した。未上場ながらすでに評価額が1,000億ドルを突破したと報道されている。

【参考】スペースX(公式サイト)

アマゾンの創業者であるジェフ・ベゾス氏も宇宙企業のブルーオリジンを立ち上げた。宇宙を人類の活動の場にすることを目指し、宇宙船や大型ロケットの開発に取り組んでいる。ベゾス氏は2021年7月に自社のロケットで世界初の宇宙旅行に成功した。

【参考】ブルーオリジン(公式サイト)

イギリスの航空大手ヴァージン・アトランティックを創業したリチャード・ブランソン氏は、宇宙旅行を扱うヴァージン・ギャラクティックを設立した。同社はまだ予約のみで売上はないが、すでにニューヨーク証券取引所に上場している。ブランソン氏は自身でも自社で打ち上げたロケットで宇宙旅行を経験した。また、イーロン・マスク氏はすでに同社の宇宙旅行を予約済みと報道されている。

日本でも、堀江貴文氏が低価格な国産ロケットの実現を目指すインターステラテクノロジズを創業している。また、ZOZO(現・Zホールディングス<4689>)創業者の前澤友作氏は、2021年12月に民間の日本人として初めて宇宙旅行を行った。セレブの宇宙への興味は尽きない。

4.3. 宇宙ビジネスは今後もグローバルな盛り上がりを見せる可能性が高い

宇宙開発に大きな可能性を感じているのは、世界のセレブに限ったことではない。宇宙ビジネスは今後、盛り上がる可能性が高い。

世界に目を向けると、現にスタートアップ企業に資金が大きく集まりはじめている。宇宙ビジネスに投資する投資家団体のスペース・キャピタルによると、2021年上半期だけで宇宙ビジネスのディールが230件あり、150億ドルの資金がスタートアップ企業に投入されたという。

宇宙ビジネスはまだ収益的な期待が持てるステージではないが、今後は宇宙ビジネスのIPOが増える公算が大きそうだ。その理由はSPAC(特別買収目的会社)を活用したIPOだ。SPACを活用したIPOは従来のIPOよりも準備期間を短縮でき、アメリカの2021年のIPO件数を大きく押し上げた。宇宙ビジネスにおいても、ロケット打ち上げスタートアップ企業アストラ・スペースのように、SPACを活用して上場する企業がでてきている。

宇宙関連のファンドも注目度が高まりそうだ。2020年にイノベーションファンドで150%のパフォーマンスをあげて世界的に注目された著名投資家キャシー・ウッド氏が率いるアーク・インベストメント・マネジメントは、すでに宇宙関連株をテーマとしたファンド「ARK Space Exploration & Innovation ETF」を2021年3月に立ち上げた。

2022年1月26日現在、株価は米国のナスダックなどグロース銘柄が冴えない展開であるため設定時より2割程度下落しているが、純資産残高は3.7億ドル(約430億円)となっている。

4.4. 宇宙太陽光発電以外にも注目の宇宙ビジネス

日本において、2022年現在、宇宙太陽光発電以外にはどんな宇宙ビジネスがトピックとなっているのか、見ていこう。

宇宙ビジネスは、宇宙機器産業と宇宙利用産業に大別できる。より直接的でイメージしやすいのは宇宙機器産業で、ロケットや人工衛星などの製造・打ち上げを行うものだ。

具体的には、コマツ<6301>が月面建機の技術開発で国交省の宇宙開発事業に採択され注目されている。日本企業で唯一、ARK Space Exploration & Innovation ETFに採用されたことでも話題になった。ホンダ<7267>は、宇宙分野で技術開発を加速するとともに、小型ロケット開発への参入も表明した。

▽コマツ<6301>

・株価:2,901円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:国土交通省の宇宙無人建設開発推進事業が、現場環境などをサイバー空間に再現する同社のデジタルツイン技術を採用。

・IR情報:https://www.komatsu.jp/ja/ir

▽ホンダ<7267>

・株価:3,385円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:小型ロケット開発に参入。国内大手自動車メーカーでは初めて。2020年代に打ち上げ目標。

・IR情報:https://www.honda.co.jp/investors/?from=navi_header

もう1つの宇宙利用産業は、通信衛星を使ったインターネットや衛星放送、衛星測位システムのGPS、気象衛星の観測データを活用した気象予報などが代表例だ。宇宙利用産業の中では、映画、アニメ、漫画、ゲーム、テーマパークなどのエンタメに新しい市場が生まれるだろう。

宇宙×エンターテインメントを打ち出しているソニーグループ<6758>は自社製カメラを搭載した人工衛星を打ち上げ、一般向けに撮影体験を提供する計画などで注目されている。

▽ソニーグループ<6758>

・株価:12,835円(2022年1月24日)

・宇宙ビジネスにおける強み:JAXAとともに「Sony Space Entertainment Project」を2020年に発表。宇宙のエンターテインメント利用を開拓する。

・URL:https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/

5. 今後も盛り上がりを見せる宇宙ビジネス、投資のポイントは?

最後に、宇宙ビジネスへの投資を検討する際に考慮したいポイントを解説する。

5.1. 宇宙太陽光発電だけに深入りする投資は避けたい

まず留意すべきは、宇宙太陽光発電の関連銘柄だけに投資するのはリスクが大きいということだ。宇宙太陽光発電に限らず、宇宙ビジネスへの投資は特定のテーマだけに偏らず幅広く投資対象としておきたい。

なぜなら、宇宙ビジネスの市場規模は大きいが、そのすべてにおいてコストカットが命題なだけに、世界的な競争激化と機器の価格破壊が将来的に必ず起こると予測できるからだ。もしも深入りして投資しているテーマへの打撃が大きければ、損失を被ることになる。特定のテーマに深入りしないことでリスクは軽減できる。

また、宇宙ビジネスは世界が注目するビッグビジネスだけに、主導権争いで米中が大きな投資をしてくることも考えられる。米国企業、中国企業を含めたグローバルな宇宙ビジネス全体像を把握して投資するべきだろう。

5.2. 投資対象として注目したい、日本の宇宙ビジネスの分野

NTTデータ経営研究所は、日本の宇宙ビジネスで成長が期待できる分野として宇宙関連民生機器産業を挙げている。BS/CS放送対応のテレビやアンテナ、衛星測位技術を利用したカーナビ、携帯電話などの民生機器の製造だ。

また、このような民生機器や、通信放送衛星などの宇宙インフラを利用するサービスを、自らの事業に利活用する産業にも注目している。このような宇宙開発の恩恵は、ビジネスや暮らしのあらゆるシーンにもたらされるだろう。

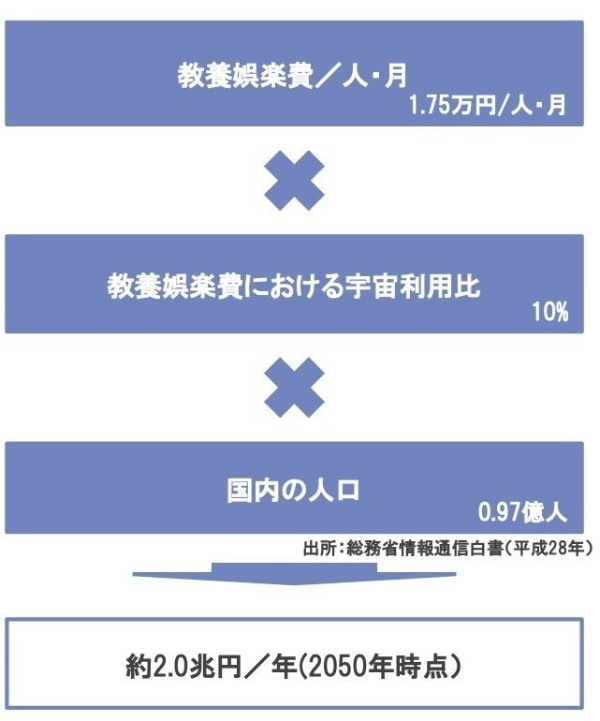

NTTデータ経営研究所は、今後新たに出現する市場では、宇宙関連のデータを用いて拡大するエンタメ市場について、2050年時点で約2兆円の市場が創出されると試算している。上記のような分野にスター株が生まれる可能性がありそうだ。投資も検討してみるといいだろう。

▽2050年の宇宙関連エンタメ市場の試算

5.3. 投資で利益を狙う際のポイント

最後に、宇宙ビジネスへの投資で利益を狙う際のポイントにもふれておきたい。

1つめは、IPO投資だ。米国の宇宙ビジネスにおいては、売上がまだほとんどないような企業もすでに上場しており、今後もスタートアップ企業のIPOも増えていきそうだ。日本でも、宇宙ビジネスで上場してくるスタートアップ企業がでてくるだろう。今回リストアップしたような大企業は、宇宙関連事業だけで収益が一変するとは考えづらいため、株式市場で人気の中心となるのはスタートアップ企業だろう。

2つめは、地味でも技術力が光る銘柄への投資だ。小説「下町ロケット」に登場する精密機械の町工場のような、宇宙開発に欠かせない品質をもった地味な企業が買われる可能性がある。宇宙機器の部品に実績のある企業、既存のテクノロジーを新規事業として宇宙に拡大していく企業に注目していきたい。

まとめ:宇宙太陽光発電に限らず、宇宙ビジネス全体へも注目したい

宇宙太陽光発電は、安定的な電力供給ができる未来のクリーンエネルギーとして期待されており、日本の研究開発は世界の最先端を行く。現状ではコスト面などの課題はあるが、脱炭素社会の実現に向けて市場の成長が期待できるテーマだ。

宇宙太陽光発電に関連して投資妙味がある銘柄としては、日本の宇宙ビジネスを支えてきた大企業のほか、実用化の鍵となる無線送電技術をもつ企業などが挙げられる。

世界に目を向けると、宇宙ビジネス市場全体は2040年代には100兆円超まで成長するとの予測があり、実際に宇宙関連のスタートアップ企業へ資金が大きく動くなどしている。

かつては国の事業として進められてきた宇宙開発も、技術の進歩による低コスト化が進み、民間の開発が活発になっている。人工衛星の利用は、一見すると宇宙とは関係がないような分野にもますます広がり、恩恵をもたらすことは確実だ。宇宙太陽光発電に限らず、宇宙ビジネス全体の動向に注目が集まる。