1998年入行。営業店、九州経済研究所を経て、法人推進部、営業統括部在籍中に法人企画、店舗戦略、リテール企画を経験。その後、営業店長を経て、2020年10月、新設された経営企画部デジタル戦略室室長として、デジタル戦略グランドデザインや第8次中期経営計画策定、推進体制を構築。全行的なデジタル戦略遂行とともに、地域DXやDX人材育成を統括。2024年4月、新設されたデジタル統括部へ異動し、非対面チャネル構築や取引先・自治体向けデジタル化支援などを担っている。

DXへの取り組み

ーーDXへの取り組みに至った背景や経緯を教えてください。

近年、社会的・経済的な不確実性の高まりに加え、デジタル技術革新の流れは急速に進展しています。

この流れは、従来“リアル”の補完であった“デジタル”の役割を変化させ、より強固に地域社会に組み込まれていくとともに、金融サービスのあり方も変化していくと考えています。

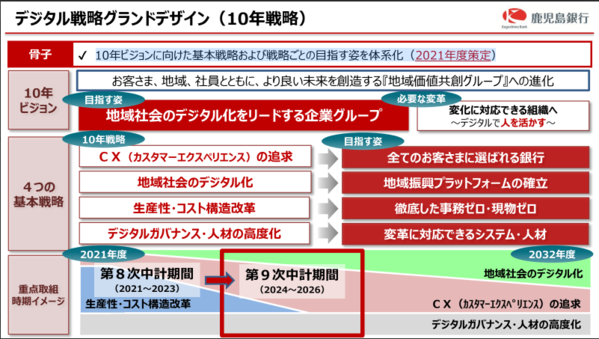

当行は自らデジタル技術を積極的に活用し、目指す姿である「地域社会のデジタル化をリードする企業グループ」へ変革し続けるために、2020年度に「デジタル戦略グランドデザイン(10年戦略)」を策定

、CX(カスタマーエクスペリエンス)の追及、地域社会のデジタル化、生産性・コスト構造変革、人材の高度化の4つの戦略に体系化いたしました。

さらに、グランドデザインに基づき、第8次中期経営計画(2021~2023年度)において、“デジタル”を経営戦略の柱と位置付け、推進体制として、頭取を委員長とするデジタル・イノベーション委員会および4つの専門部会を中心に、全行一体となってDXを推進する体制を構築した経緯があります。

ーー2024年度にスタートした第9次中期経営計画でもDXが盛り込まれていますね。

第8次中期経営計画では「生産性・コスト構造変革」

に重点を置き、タブレットやスマホ等を活用した窓口事務の効率化・ペーパーレスやワークスタイル変革に取り組んできました。

第9次中期経営計画(2024~2026年度)では「CXの追及」「地域社会のデジタル化」を本格化させるステージとなります。

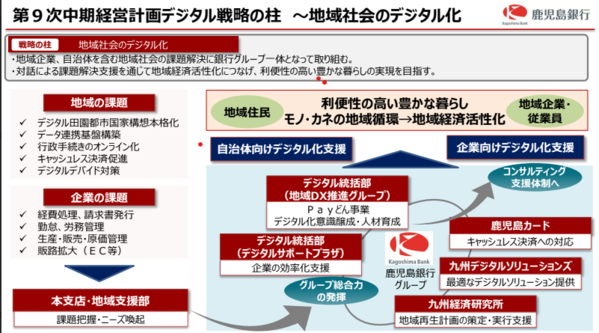

その実現に向けて、2024年4月に本部組織を変更し、「デジタル統括部」を新設しました。事業部門と開発部門を統合し、重点課題である「非対面強化」「データ活用」「地域DX」などを一気通貫で遂行できると考えています。

地域との連携体制

ーー地域DXへの取り組みに独自性があるように感じますが、どのように進めているのでしょうか。

当行独自のキャッシュレス決済アプリ「Payどん」の活用が大きな鍵になると思います。

2019年5月にスタートしたPayどん事業は当初ユーザ数が伸び悩みましたが、自治体等と連携したデジタル地域振興券事業を開始以降、ユーザ数が急増。現在、ユーザ数は約14万人、鹿児島県内の利用可能店舗は2万店舗を超え、月間決済額は約6億円の水準で推移しています。

なお、2023年度は23のデジタル地域振興券事業を受託し、地元金融機関である南日本銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金庫との口座接続合意・事業開始にも至っています。4行庫の共同事業として、地域内における資金循環を促進し、「鹿児島県民みんなが使う地域アプリ」への進化を目指します。

また、自治体との連携も強化しています。 新設したデジタル統括部に「地域DX推進グループ」を設置しましたが、その理由として、こうした取り組みをワンストップで遂行する体制構築が不可欠なステージにシフトしたとも言えます。

ーー全行的にDXを進めていくには意識醸成や人材育成が重要かと思いますが、どのような取り組みをされていますか。 以降、各部との対話を繰り返すとともに、経営陣自ら出演するDX動画の配信、マインドセットセミナー開催、DX人材認定制度などを導入し、次第に行員の意識が高まっていきました。結果として、現在、同委員会は設立以降、30回(約1ヵ月半に1回)開催しています。 DXの目的はあくまで「変革」であり会議が目的ではないことは承知していますが、経営会議で報告・審議する案件がなければ、そもそも「変革」は起こりません。各部の担当者が事業計画やKPIを達成するためにデジタルを活用し、関連部署が一体となってボトムアップで経営陣と対話する。その意識変革こそが「全行的なDX推進」そのものではないか、と考えています。 とは言え、まだ意識醸成や人材育成は道半ばです。DX人材認定制度に基づく育成カリキュラムの充実はもちろん、対外的にDXに向けた取り組みを積極的に発信していくことも重要で、それによって行員の意識が変わるきっかけになると思います。また、取引先企業や自治体、他金融機関等も同様にDX人材育成が課題であり、ネットワークを活かした地域での協働セミナーやイベントも地域DXの柱として効果的であると考えています。 ーー御行のデジタル戦略における今後の展望をお聞かせください。 また、取引先企業のデジタル化支援もまだ不十分です。関連会社の九州デジタルソリューションズとの連携による商材の提供やマッチングイベント“デジ博”開催などを実施していますが、一歩踏み込んで、リアルの「接点」を活かし、取引先企業の経営課題に対して膝を付き合わせ「対話」し、「課題解決」へ導く使命が地域金融機関にはあると思います。2024年4月に間接補助者として採択された「地域デジタル化促進支援事業」を契機として、今後、取引先企業のデジタル化支援を本格化する方針です。 デジタル技術を活用したDX推進は一つの組織のみで完結するものではありません。組織の枠や金融の枠を超え、地域・お客さまの課題解決に取り組み、ともに地域全体のDXに貢献していきたいと考えています。

2022年3月、鹿児島県と連携準備協定を締結し、プロジェクトチームを組成、5月より人事交流を開始。10月1日付で「デジタル化推進に向けた連携協定」を締結しました。相互の業務効率化を進めつつ、県民のデジタル人材育成の一環として、デジタル庁が創設した「デジタルの日」イベントを共催するなど、取り組みが拡大しています。

なお、2024年4月に鹿児島市とも連携協定を締結し、人材交流も開始しました。鹿児島市は2024年1月、「かごしまデジタルスマートシティ推進協議会」を発足。当行も幹事として、鹿児島大学やインフラ関連企業など産学官金各領域の会員と協働し、「鹿児島のデジタル化」を進めていく予定です。

今後も当行の強みである決済機能「Payどん」を核として、地域のデジタル化を牽引していきます。DX人材育成

2020年10月に経営企画部デジタル戦略室の新設と同時に異動となり、グランドデザインやデジタル戦略を策定し、併せて、経営陣へ報告・審議するデジタル・イノベーション委員会を3ヵ月に1回開催するというKPIを設定しました。

しかし、当時、システム案件がなかなか各部から上がってこない状況であり、どう各部を牽引すべきか、悩んだことを覚えています。今後の展望

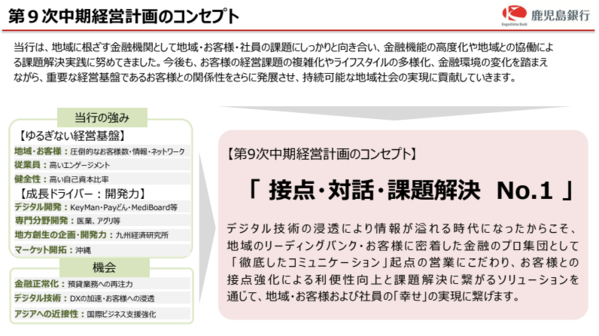

第9次中期経営計画のコンセプトに「接点・対話・課題解決 No.1」を掲げました。

先ほどのDX人材育成のように、まだまだ課題は山積していますが、金融面では「タッチポイント(接点)の強化・変革」として、来店不要で実店舗と同等の手続きができる“非対面チャネル”構築や、来店されたお客さまが自ら手続きを完了できる“セルフ完結店舗”構築を目指し、「新たな顧客体験」を創出したいと考えています。

関連記事