創業119年目の京都の老舗青果仲卸、万松青果株式会社は、「完全年功序列」、「家族主義」、そしてリベートを一切受け取らない「日本一綺麗な仲卸」を掲げ、さらに「やらないことを決める」方針と、徹底した情報公開による透明性の高い経営を実践し、社員が主体的に会社を動かす組織文化を築き上げている。

入社直後に会社の売上の6割が失われるなど、大きな困難に何度もぶつかりながらも、確実に乗り越え、強い組織を築き上げてきた四代目の中路和宏会長の、独自の経営理念に迫る。

目次

創業119年目、入社直後に売上6割を失う危機も

── ホームページを拝見すると「創業明治39年」とあります。今年で119年目になるんですね。

万松青果株式会社 代表取締役会長・中路 和宏(以下、社名・氏名略) ええ。屋号の「万松青果」の「万松」は、曽祖父の初代中路寛吉の父、中路萬次郎と松次郎の兄弟の名前から取ったと言われています。

私の祖父は、太平洋戦争中に満州に渡り、家族で関東軍相手に商売をしていました。万松公司という屋号で商売し、非常に儲かったそうです。

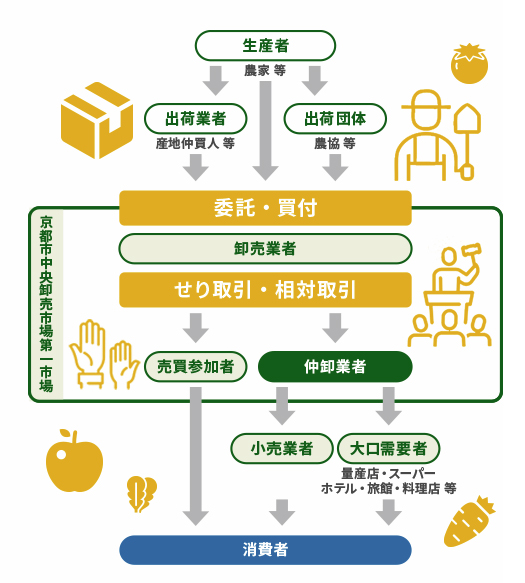

その後、中央卸売市場ができて事業を再開するにあたり、当初は量販店や当時の主流であった小売業者に卸売りをしていました。私が会社に入って間もなく、大手地場食品スーパーとの取引がなくなり、売上の6割を失う危機に直面しました。会社が潰れるかと思いましたが、業態を変えざるを得ませんでした。

その当時、最初に取引したのは、京都の全日空ホテルだったと記憶しています。そこからホテルとの取引を始めました。当時は小売業者向けの卸売りが主流でしたが、ホテルへの取引は小分けにしなければならず、「そんなことは卸売りの仕事ではない」と様々なことを言われました。

しかし、結果的にホテル向けの業態に舵を切ったのが正解だったと感じています。

現在、京都と滋賀を中心に約350件の取引先があり、常時300件ほどの取引があります。京野菜などは関東にも送っています。

── 創業は曽祖父様の代で京都、そこから満州へ渡り、また京都に戻られたのですね。

中路 そのような感じです。父も当時子供でしたが、何年もの間、満州で過ごしたと聞いています。帰国後もスムーズに事業を再開できたようです。

「後ろめたい取引や、家族に言えないような仕事はしない」

── 事業を継続する上で大切にされている理念や価値観はどのようなものでしょうか?

中路 事業の継続自体には、あまり価値や魅力を感じていません。会社が必要とされ続けること、逆に言えば、必要とされなくなった会社や仕事に意味があるのかと常に思っています。伝統工芸のように「守る」ことも大切ですが、私は「必要とされ続ける努力」が最も重要だと考えています。

卸売業は、私が子供の頃から「卸売りは不要」「中抜き」と言われ続けてきました。しかし、私たちは「必要とされ続ける努力」を非常に大切にしています。理念的に言うと、「やらないことを決める」という考え方です。

一般的に、経営理念というと立派な言葉を掲げたり、唱和したりすることが多いですが、弊社では朝礼さえもなく、理念について語り合うことも一切ありません。 しかし、従業員には「後ろめたい取引や、家族に言えないような仕事はしない」ということだけは、入社時に伝えています。

実は数年前、京都に超有名ホテルがオープンするという話を聞き、取引開始を目指して営業活動をしていました。しかし、なかなかアポイントが取れませんでした。それがしばらくして、そのホテル側から当社の配達担当者に「取引しませんか?」と連絡があったのです。やっと取引できるのかと思ったら、なんと担当者はその場で即座に「弊社はお取引できません」と断ってきたと言うではありませんか。担当者によると、料理長から「売上の10%をよこせ」、つまり賄賂を要求されたとのことでした。

これを聞いた時、私は驚きましたが、一晩考えて「これはすごいことだ」と思いました。なぜなら、弊社には明文化された経営理念はないものの、「賄賂のような不正なことはしない」という方針が、言葉にせずとも従業員に浸透していたからです。これこそが、本当の経営理念の浸透だと改めて感じました。

経営理念の浸透は、皆で唱和したり、社長が一方的に「うちの会社は素晴らしい」と言ったりすることではありません。言葉にせずとも、「この会社はこういう会社で、自分はここにいるんだ」という一体感を従業員が感じることです。そして「これだけはやってはいけない」ということを明確に示すことが、私の考える経営理念です。

現場の担当者が、巨額の取引につながるかもしれない賄賂の要求を、会社に持ち帰ることなくその場で断った。これは、従業員一人ひとりに「自分たちのスタイル」が根付いている証拠です。99%は不正をしないが、1%の例外を残してしまうと、その1%が結局は「守らなくてもいい免罪符」になってしまいます。私たちは「100%やらない」ということを徹底しています。

私たちも、かつては賄賂のような慣習も行っていました。私が会社に入ってからも当たり前のように行われていましたが、何一つ良いことはありませんでした。一時的には儲かるかもしれませんが、将来的に子供たちに「この人には賄賂を渡しているんだ」と話すような会社にはしたくなかったのです。

最も重要なのは「情報公開」 毎日の損益分岐点 利益118万円を全社員が意識

── そういった価値観や理念をベースに、具体的な行動や改革として取り組んでいることは?

中路 「情報公開」です。大企業では当たり前にある経営状況の公開は、中小企業ではほとんど行われていません。社長が従業員に会社の経営状況を見せたがらないケースが非常に多いです。儲かっていると思われたくないからと、一部の情報を隠す経営者もいます。

しかし、当社では「情報公開」を最も重要だと考えています。会社がどれだけ儲かっているのか、どれだけ利益を出せばやっていけるのかを従業員全員が分かるようにしています。

当社は卸売業として、営業利益率5%という目標を掲げています。これは京都の仲卸業界の平均粗利益率(売上総利益率)と比べても非常に高い数値です。経常利益も4%を超えています。

儲かっている時は従業員に給料として還元し、逆にコロナ禍のような苦しい時期には「見ての通り厳しい状況なので、給料はこれでいきます」と正直に伝えられるようになりました。これは非常に大きいことです。従業員が、自分の給料と会社の状況を照らし合わせて納得できるかどうか。

評価制度は、人件費の配分をうまく活かすために本来あるべきものだと思っていますが、評価をするとうまくいかないことが多かったため、私たちは評価制度を廃止しました。

しかし、それでも従業員が納得できるのは、会社の経営状態と販管費、人件費も総額をすべて公開しているからです。ガソリンスタンドの請求書の明細も公開されているので、私も燃料以外の洗車代は、個人で支払っています。どうにもバツが悪くて。

結果として、日々の業務の中で、従業員が「これでいいのか」「これでやっていけるのか」というバランス感覚を持てるようになりました。情報公開がなければ、多くの有能な人材は辞めていったでしょう。また、能力が低い社員にも活躍してもらうためには、皆で支え合うチームワークが必要です。情報公開により、会社が伸びれば自分の給料も上がるという循環が生まれています。

当社はキントーンというツールを導入しており、仲卸業は毎日棚卸しを行うため、日々の原価や在庫、売上と利益がリアルタイムで分かります。日々の売上と利益をキントーンや社内掲示板で毎日公開しています。

当社の年間の営業日数は約250日です。ボーナスや給料、販売費、一般管理費などすべての経費を250日で割ると、日割りの粗利益が118万円と算出されます。この118万円という数字は全社員が知っており、日々の売上が上がった時に「今日は125万円だったから7万円多く儲かったな」とか、「今日は95万円しかないから30万円も足りないな」といったことを肌感覚で理解しています。

京都は観光地なので、春秋は忙しく売上も利益も上がりますが、6月や7月は弱くなるなど、売上には波があります。しかし、それを毎日共有することで、従業員が自分の仕事と会社の利益を関連付けて考えることができるようになり、経営感覚が養われます。難しい説明は不要で、「これだけ稼げば、皆の給料が維持できる」という分かりやすい指標があることが重要です。

── 日々の肌感覚と数字が一致するのは強いですね。

中路 そうですね。たまに、暇なのに儲かっている日があると、皆「なんでだろう?」と気になります。

たとえば、秋口には松茸などで利益が大きく出ることがあります。そうすると、次に何を売っていくべきか、といったことが自然と分かってきます。毎日のことなので、皆の中に一定の基準ができて、「なんでだろう?」と考えるようになるのでしょう。

コロナ禍、リーマンショック……直面した課題をどう乗り越えたか

── 長い歴史の中で、大きな課題に直面したこともあったと思います。その時にどう変わってこられたのでしょうか?

中路 コロナ禍での売上9割ダウンは大きな課題でしたが、リーマンショックの際にも資金繰りが厳しく、大変な時期がありました。そのうえ同時期に、私と同年代の社員が顧客を引き連れて退職し、売上が落ち込みました。ある時、私が売上や利益を従業員に伝えれば伝えるほど、従業員が内向きになり、顧客の方を向く人がいなくなっている、という事実に気がつきました。「もしかすると、私は会社を間違った方向に導いているのではないか。」それを反省し、「従業員はお客様に喜んでもらうことだけをしよう」と方針を変えたところ、本当に売上が一気に上がりました。

コロナ禍においては、リーマンショックでの経験から資金は用意しており、融資は一切受けませんでした。仕事がほとんどない中、今後を話し合うため会議を開き、皆で「あの時やっておいてよかった戦略」を立てようと決めました。コロナ禍が終わったとき、「ああ、あのときにこれをやっておいたから今の万松がある」と思えるようなことを始めようと皆で話し合ったのです。

具体的には、女性社員が顧客の元へ商品紹介に行く活動を始めたり、英会話のネイティブ講師を招いて英会話教室を開いたりしました。この業界の社員は外国人との接点があまりないので、良い機会になるだろうと考えたのです。まさかこんなに続くとは思っていませんでしたが、今でも継続しています。

また、現場で働く人たちはITに弱い傾向があったため、社員全員がMicrosoft WordとExcelのスペシャリストの資格を取り、タッチタイピングの練習も始めました。事務スタッフ全員にはITパスポートを取得しました。すべて自発的なものです。忙しくなるとできなくなってしまいますが、あの時に個人スキルを向上させたことが、今の仕事の効率化に大きく貢献しています。

たとえば、タイピング一つできるだけでもメールを打つ速さが格段に上がり、資料作成もスムーズになりました。雇用調整助成金をもらうといった戦略は取らず、個人のスキルアップを優先したことが、結果的にキントーンなどのITツールを導入する際の心理的ハードルを下げ、活用につながっています。

キントーンでは、皆が情報を見る仕組みとして「見たら『いいね』を押す」という約束を作っています。これにより、何人が情報を見たかがすぐに分かります。難しいことをやっても続かないので、簡単に手続きできる仕組みを考えることが大事です。

「社員は家族だ」「社員を路頭に迷わせるな」という言葉が嫌いな理由

── 事業承継や次世代へバトンを渡すという観点から、どのような体制づくりや人材育成を進めていらっしゃいますか?

中路 経営者は従業員のために、従業員はお客様のために仕事をする、という単純な構図です。 当社の平均年齢は非常に若いのですが、「やらないことを決める」「不当な取引はしない」という当社のスタンスに共感してくれる若い人が集まってくれています。 現在、長男が専務取締役になって2年目ですが、彼もまだ手探りです。ただ、会社のあり方や、変化を恐れない姿勢を大切にすることが、人材育成に非常に重要だと感じています。 先ほどお話しした「やらないこと」というシンプルな決め事が、入社後のギャップをなくし、社員が主体的に動いてくれる理由の一つだと思います。

── 会長自身が大切にされている心情や、意思決定の軸には?

中路 私は好きではない言葉が2つあります。一つは「社員は家族だ」という言葉です。社長は社員を家族だと思っていても、社員が社長を家族だと思っていることはまずありません。そのような立場で言われると、社員は何も言えなくなってしまいます。これはコミュニケーション不足につながると思っています。

もう一つは、「社員を路頭に迷わせるな。経営者なら会社を存続させ、雇用を守り、生活を支えるのが務めだ」という言葉です。これはまったく違うと思います。今の時代、社員は会社を辞めてもどこでも就職できます。会社がなくなって一番困るのは社長です。路頭に迷うのは社員ではなく社長自身です。

「社員のために」と言いながら、実際は自分が路頭に迷うのを恐れている、そんなこと、社員はとっくにお見通しです。私自身は、業界の常識から一歩踏み出し、世の中の常識を大切にしたいと思っています。

本当にこれまで様々な会合で、他社の社長から「社員を路頭に迷わせるな」と散々言われてきましたが、ずっと「社員は誰も迷わない、迷うのは経営者だ」と思ってきました。これは、自分の都合の良いように言い換えているだけではないでしょうか。

ホームページは年間維持費3万円。だがそれを見て応募する求職者が増えた

── 50年後の展望や、次の世代に継承したい未来の姿・展望はどのようなものでしょうか?

中路 実は私自身、この家業である青果仲卸という仕事にまったく誇りを持てなかった人間でした。 以前、社員の娘さんが「お父さんの仕事はサラリーマンじゃない。サラリーマンの仕事は、そんな仕事ではない」と言ったという話を聞き、非常に悲しくなりました。私も子供の頃から自分の家業を嫌い、興味もありませんでした。

しかし、その娘さんが、かつての私と同じように父親の仕事を誇りに思えないのだと感じ、何とかしたいと思いました。

その思いから最初に作ったのが、年間の維持費が3万円のホームページです。このホームページは、中小企業の仕事であっても、本当に大切な仕事であり、恥ずかしがるような仕事ではないということを、従業員とその家族に理解してもらうために作りました。だから、商品情報などはほとんど載せておらず、私たちの仕事のあり方や考え方しか書いていません。

そのホームページを見て、従業員の家族が「お父さんの仕事は偉い」「本当に大切な仕事だ」と思ってくれることを願って作りました。それが思いもかけず「ホームページを見て応募しました」という求職者が出るようになり、今いるスタッフのほとんどが、ホームページをみて応募してくれました。家族に向けて発信したことが、求職者にも伝わっていたのです。

最も嬉しかったのは、8年ほど前、若い女性から電話があり、「主人を面接に行かせてもよろしいですか?」と言われたことです。そのご主人は面接で「妻に言われて来ました」と話していました。当時20代のその奥様は、当社の仕事内容や労働環境をまったく知らないのに、「主人に就職してほしい」と思う会社になった。これほど嬉しいことはありませんでした。

ホームページは、きれいごとを並べたり、他の会社の理念を真似したりしても意味がありません。求職者が「この会社こそ私が求めていた会社だ」と思うようなホームページかどうか。狙ったわけではありませんが、結果的にそうなっていました。

若い世代には失敗するチャンスが必要だ

中路 私はこれまで、目標を設定し、それをブレークダウンして日々の業務に当たるという「教科書通り」の経営をしようとしてきましたが、うまくいったことはほとんどありません。

それは、そのようなスキルを持ったスタッフが中小企業には少ないからです。しかし、目の前にある仕事に日々真摯に向き合い、お客様や従業員のために尽力してきた結果、それが認められ、共感してくれる取引先が増えました。

たとえば、ストレッチした数値目標掲げ、売上が2倍になった会社があり、かたや従業員とお客様の幸せを実現することを第一に考えた結果、売上2倍になった会社があったとします。たとえ結果としてどちらも売上が2倍になったとしても、そこに至る過程がまったく違うので、出来上がった組織もまったく違っています。後者であることこそが、今現在の私たちの強みです。

今後10年、何を変えなければならないのかは非常に難しい問題です。しかし、私自身は息子に会社をすべて「ご破算」にしてもらっても構わないと思っています。すべてをなくして一からやり直すもよし、自分のやりたいようにやるもよし。私がまだ元気なうちに、息子に「失敗するチャンス」を与えたいのです。

私が取締役になった時は、会社の状態がギリギリで、母が資金繰りに困り、何度も死を考えたような状況でした。そのような中で踏みとどまるしかなかった。それが遠回りになった一因だと感じています。だからこそ、今のうちに何でも失敗できるチャンスを与えたい。今は何とかなる時期なのです。

最近の若い世代は、非常にしっかりしていると感じます。私が若かった頃は何にも考えていませんでしたが、今の20代の若者は地に足がついていて、礼儀正しく、最低限の仕事のスキルも持っています。

だからこそ、一度ドカンと大失敗をして、ジタバタする経験も必要ではないかと思っています。そうしないと、事業承継をされる側はなかなかうまくいかないのではないでしょうか。

※ 2025年7月取材時点

- 氏名

- 中路和宏(なかじ・かずひろ)

- 社名

- 万松青果株式会社

- 役職

- 代表取締役会長