定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が定められており、原則として契約の更新が認められていない賃貸借契約のことです。貸主からするとあらかじめ決められた期日に建物の明け渡しを受けられ、借主からすると普通借家契約の物件と比較して賃料が抑えられる可能性があります。

本コラムでは、定期借家契約の意義や、普通借家契約・一時使用賃貸借契約との違い、活用するメリット・デメリット、活用時の注意点を詳しく解説します。

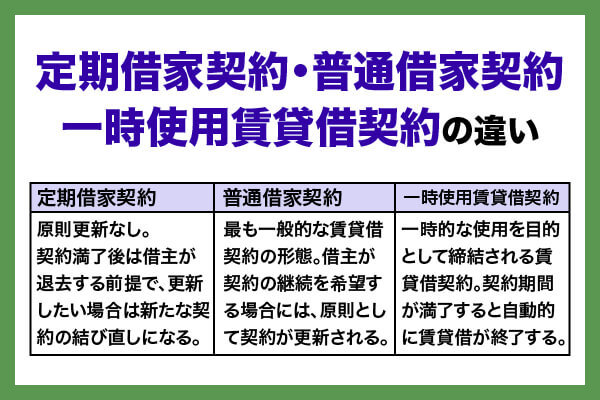

定期借家契約・普通借家契約・一時使用賃貸借契約とは?

賃貸物件の契約形態には「普通借家契約」「定期借家契約」「一時使用賃貸借契約」があります。ここでは「定期借家契約」の定義や、「普通借家契約」「一時使用賃貸借契約」の違いについて解説します。それぞれの借家契約は、契約成立の要件や更新の可否、賃貸人の権利義務、賃借人の権利義務が異なるため、しっかりと違いを理解しておきましょう。

定期借家契約とは

定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が定められているため、契約期間が満了すると更新が認められず、契約が終了する賃貸借契約のことです。2000年に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」と、これを受けて改正された借地借家法38条によって導入された比較的新しい制度になります。

定期借家契約では、原則として契約の更新が認められておらず、契約満了後に借主は退去することが前提となっています。更新したい場合には、借主と貸主との間で合意があれば新たに契約をし直す「再契約」をすることになります。

従来の借地借家法では、正当な理由がない限り貸主が契約更新を拒否できないなど、借主保護が強く、貸主への負担が大きい状況がありました。こうしたことを背景に、定期借家契約は、貸主の保護を目的に創られました。 定期借家契約の締結にあたっては、契約書とは別に「契約の更新はなく、期間の満了とともに契約終了すること」を書面であらかじめ交付し、借主に説明する義務もあります。万が一、この説明を怠った場合には、定期借家契約ではなく普通借家契約になります。

普通借家契約と異なり、定期借家契約は契約期間の制限がなく、契約期間が1年未満でも有効です。例えば、貸主が長期出張で一定期間家を空ける場合や、投資物件として購入したものの、ローン完済後には自身で使用したいなど貸せる期間が決まっている場合などに用いられています。

普通借家契約とは

普通借家契約とは、契約期間の満了に際して借主が契約の継続を希望する場合に、原則として契約が更新される契約形態のことで、最も一般的な賃貸借契約の形態です。

普通借家契約では、民法や借地借家法などの法律によって借主の立場が法律で厚く保護されており、たとえ物件所有者や貸主でも、正当な理由がなければ契約の更新を拒んだり一方的に解除したりすることはできません。正当事由としては、自己使用の必要性や建物の老朽化などが挙げられますが、これらの事情があっても裁判所から正当事由に該当しないと判断されることもあります。

また、家賃の改定など、契約更新時の交渉においても借主が有利な立場となることが多く、普通借家契約は借主の「長く住み続けたい」というニーズを重視した契約形態といえるでしょう。

契約期間においても、1年以上の契約が必要となり、短期契約はできません。もし、1年未満の契約を行った場合には、期間の定めがない賃貸借契約とみなされます。

一時使用賃貸借契約とは

一時使用賃貸借契約とは、一時的な使用を目的として締結される賃貸借契約のことです。パーティースペースとしてイベントルームを貸し出す際などに利用されるのが典型例ですが、1年未満の出張や転勤に際し、リロケーションのために利用されることもあります。

一時使用賃貸借契約は、借地借家法が適用されず、契約の自由度が比較的高いのが特徴です。そもそも借地借家法とは借主を保護する目的で設けられた法律ではありますが、同法は比較的長期間にわたる賃貸借契約を前提にしています。

そこで借地借家法40条において、借家に関する規定は「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない」と定め、一時使用目的の場合には貸主・借主の合意により自由に契約内容を定められることとしています。

借地借家法の適用を受けないことから、一時使用賃貸借契約では、契約期間が満了すると自動的に賃貸借が終了し、借主の居住継続権は認められません。ただし、契約時に一時使用目的での賃貸借であることを契約書等で明確に示さなければならず、また、契約更新や再契約の条項を設けてはならないことが、過去の裁判例により求められています。

一時使用賃貸借以外にリロケーションで用いられる契約形態や運用方法、必要な費用等については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】リロケーションとは?契約の方法や必要な費用、注意点などを詳しく解説

定期借家契約と普通借家契約・一時使用賃貸借契約の違い

定期借家契約と普通借家契約、一時使用賃貸借契約の大きな違いは、契約期間と契約更新の有無です。

普通借家契約では、借主の「長く住みたい」というニーズを重視し、借主から更新の要求があれば原則として貸主は拒否できないため、実質的に無期限の賃貸借契約となります。

これに対して、定期借家契約では、貸主の「一時的に貸したい」というニーズを重視しており、あらかじめ定めた契約期間が満了すれば、借主は建物を明け渡さなければなりません。ただし借主を保護するため、契約期間が満了するまでは貸主でも一方的に契約を解除することはできません。

一方で、一時使用賃貸借契約は、貸主および借主双方の「一時的に賃貸借したい」というニーズを満たすものです。例えば、1年未満など短期での契約期間とすることができるほか、「貸主が短期出張から戻るまで」というように期間を定めない契約とし、出張から戻り次第、建物の明渡しを求めることも可能です。

これらの契約形態はいずれも根拠法令が異なるため、以下のように、貸主の通知義務や契約の成立要件についても違いがあります。

| 定期借家契約 | 普通借家契約 | 一時使用賃貸借契約 (契約期間の定めがある場合) | |

|---|---|---|---|

| 契約の更新 | なし(再度使用したい場合には新たな契約を結ぶ必要がある) | 原則自動更新または合意更新 | なし |

| 契約期間 | 期間の定めあり(制限なし。1年未満でも契約可能) | 期間の定めあり(最低1年、1年未満は期間の定めがない契約とみなされる) | 明確な使用目的に基づいた短期契約(数日〜数ヵ月) |

| 契約の終了 | 原則として期間満了で終了(更新なし) | 期間満了後も借主が希望すれば更新可能 | 契約期間の満了で終了(更新なし) |

| 貸主の通知義務 | 契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年~6ヵ月前までに契約終了の通知を行う必要がある | なし(ただし、解約時には期間満了の1年~6ヵ月前までに行う必要がある) | なし |

| 主な利用ケース | 建て替え予定の物件、短期的に貸したい物件 | 通常の住居賃貸 | リロケーション、社員寮、マンスリーマンションなど |

| 契約方法 | 契約書が必要。 書面を用いて賃貸人への説明義務あり。 (2022年5月18日から電子契約も可能) | 口頭契約でも可能 | 口頭契約でも可能(ただし、一時使用目的であることを明確にしなければならない) |

| 中途解約(貸主) | 特約として結んでいない限り中途解約できない | 契約に定めていなければ原則不可能。正当事由が必要 | 契約に定めていなければ原則不可能。正当事由が必要 |

| 中途解約(借主) | 床面積が200㎡未満の居住用建物を使用している場合に限り、やむを得ない理由での解約が申請可能 | あらかじめ特約を定めていれば可能 | あらかじめ特約を定めていれば可能 |

このように、定期借家契約、普通借家契約、一時使用賃貸借契約は、それぞれ「誰のニーズを・どのように満たすか」が異なる制度であるため、賃貸借契約にあたっては各制度の趣旨をしっかりと理解し、条件等について明確に把握するようにしましょう。

定期借家契約のメリット

ここでは、定期借家契約の借主にとってのメリットと貸主にとってのメリットについて解説します。

借主にとってのメリット

借主からみた定期借家契約のメリットとして、主に次のようなものがあります。

・1年以内の短期契約も結べる

・賃料が相場よりも安い場合がある

・物件の選択肢が幅広い

・別荘やセカンドハウスとして利用できる場合がある

定期借家契約では契約期間を柔軟に設定できます。一般的な普通借家契約では契約期間は1年以上の必要がありますが、定期借家契約では1年未満の短期契約が可能です。そのため、転勤や単身赴任など、決まった期間での住居が必要な場面に活用できます。

一方で、一般的に家探しをする際には「ある程度長く住めること」を前提とするため、契約期間の決まっている定期借家契約の物件は相場より賃料設定が低い傾向にあります。そのため、費用を抑えたい借主にとっても魅力的です。

定期借家契約は原則として更新がありませんが、借主と貸主の双方が合意すれば、あらためて賃貸借契約を結び、再契約後に同じ物件を使用し続けることができます。

さらに、定期借家契約は普通借家契約よりも契約の自由度が高くより柔軟な運用もできることから、定期借家契約で貸し出されている物件は幅広く、居住用だけでなく別荘やセカンドハウスとしての利用が可能な物件もあります。ライフスタイルに応じた幅広い選択肢がある点も、大きな特徴といえるでしょう。

貸主にとってのメリット

定期借家契約のメリットを貸主側から見ると、次のようになります。

・契約終了時に確実に明け渡してもらえるため、立ち退きトラブルを防げる

・再契約の際に賃料の値上げを提示できる

・将来建て替え予定の物件や、空き家管理中の物件に利用しやすい

・長期不在時の副収入として活用しやすい

貸主としては、定期借家契約を活用することで、契約満了時に確実に物件を明け渡してもらえるというメリットがあります。普通借家契約では立ち退きを巡るトラブルに発展してしまうこともあるため、この点は大きなメリットといえるでしょう。

また、契約の満了にあたり、借主が契約の再契約を希望している場合には再契約を結ぶことになります。再契約は新たな条件を提示できるため、賃料の値上げ交渉など、条件の変更もしやすくなります。

さらに、将来建て替え予定の物件や空き家、長期間自宅を留守にする場合などにも資産を有効に活用することができる点も、定期借家契約の魅力です。

定期借家契約のデメリット

定期借家契約は、借主と貸主の双方にメリットがある一方で、特殊な契約形態であることからデメリットもあります。ここでは、定期借家契約が持つデメリットについて、借主と貸主の立場から解説します。

借主にとってのデメリット

まず、借主側からみたデメリットを挙げると、次のような点があります。

・長く居住することができない

・契約期間満了後に再度契約することができない場合もある

・再契約により条件が悪化することがある

・中途解約ができない、条件がある

・退去までの期間が短く、転居のコストがかさむ

定期借家契約では、原則として契約期間の満了により退去が必要となるため、同じ物件に長く住み続けたい場合には向いていません。また、契約期間満了後に住み続けたいと望んでも、貸主側の意向で再契約できないことが多いです。もしも再契約が可能だったとしても、賃料などの契約条件が悪化する可能性もあります。

契約期間中になにかしらの事情で解約を希望しても、あらかじめ特約を定めていない場合には、原則解約できません。

さらに、定期借家契約の物件は一般的に賃料を抑えられるものの、短期間での転居が必要となることから、引っ越しや新居探しなど、転居に伴う手間や金銭的な負担が発生します。

そのため、勤務地などのライフスタイルが安定していて、長く住み続けたいと考えているような場合には不向きとなるでしょう。

貸主にとってのデメリット

一般的に定期借家契約は貸主に有利と思われがちですが、実は以下のようなデメリットやリスクがあります。

・普通借家契約の物件と比べて借り手が見つかりにくい

・再契約の際に手間やコストがかかる

・原状回復費や空室リスクの発生頻度が増える

定期借家契約では、契約時に必ず定期借家契約であること、原則として短期間での明け渡しが必要となることを借主に書面で伝えなければなりません。借主が居住できる期間が限られることから、普通借家契約と比べて借主が見つかりにくく、空室期間が長引く可能性があります。

また、再契約の際には新たに契約書を作成する必要があるため手間がかかり、印紙税などの金銭的コストも発生します。さらに、短期間での入居が続くと、原状回復費や空室リスクの発生頻度が高くなり、思わぬ損失を抱えてしまうこともあります。

定期借家契約の注意点

最後に、定期借家契約を利用する際の注意点を解説します。借主側と貸主側で注意すべきポイントが異なるため、それぞれの立場からしっかり確認しましょう。

借主にとっての注意点

定期借家契約を結ぶ際には、契約内容の細部まで確認することが重要です。まず、契約書に「定期借家契約」と明記されているかを確認し、再契約の可否や中途解約の条件、明け渡しの時期や方法、契約期間満了の通知についてチェックしましょう。

そもそも定期借家契約は口頭での合意だけでは成立せず、必ず書面の交付が必要となるため、契約をする際には契約書の記載内容を必ず確認しましょう。契約が終了したあとは原則として退去することになるため、次の住居計画を早めに立てておくことも重要です。

定期借家契約を利用する際には必ずこれらのポイントをチェックし、不明な点があれば重要事項説明の際などに確認するようにしましょう。

貸主にとっての注意点

定期借家契約を用いる貸主としては、法的に求められる要件をきちんと満たしているか確認する必要があります。まず、契約書は必ず書面で作成し、その契約や「定期借家契約であること」を明記しなければ、契約自体が無効となる可能性があります。

また、契約の長さや再契約の方針についても事前に明確にしておき、借主と十分に協議しておくことが、後のトラブル回避につながります。さらに、契約満了時に明け渡しを求める場合、満了の1年から6ヵ月前までに借主に対して通知を行う必要があるため、スケジュール管理も重要です。

定期借家契約をめぐるトラブルを回避するためには、重要事項説明の際に定期借家契約の特徴とその影響を丁寧に伝える必要があります。そのため、賃貸管理を不動産会社に依頼する場合には、丁寧で信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

信頼できる不動産会社の選び方や、不動産会社を選ぶ際の流れ、注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】不動産会社の選び方|マンション等の売却・購入時の仲介会社選びのポイント

(提供:manabu不動産投資 )

- 【オススメ記事】

- 「FPの私ならここを見る」 プロが語る不動産投資とは?

- 不動産投資の種類はいくつある?代表的な投資方法を紹介

- 少額から始められる不動産投資4選

- 不動産投資は30代から始めるべき?メリットや注意点について解説

- 初めて不動産投資をする際に気をつけることとは?

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。