重要事項説明とは、宅地または建物の売買や賃貸借などの取引の契約前に、宅地建物取引士が物件の持つリスクや取引の詳細について、網羅的に行うべき説明のことをいいます。

本コラムでは、売買を中心に重要事項説明で説明される事項やチェックすべきポイント、近年解禁されたIT重説の概要や注意点について詳しく解説します。

重要事項説明(重説)とは?

重要事項説明(以下、重説)とは、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)35条に基づき、宅地建物取引士(以下、宅建士)が、不動産の売買や賃貸借にあたり、買主や借主に対して、取引の契約が成立する前に重要事項を網羅的に説明することです。また、説明とともに発行が義務付けられている書類は、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が作成した「重要事項説明書」と呼びます。

重説は、不動産の買主や借主に対して物件に関する情報を説明することで、正しい判断を下せるようにするものであり、原則として売主や貸主に対しては行いません。宅建業者間での取引の場合には説明を省略できるものの、重要事項説明書の交付は義務になるほか、営業保証金(供託金)からの弁済請求権が適用されないため記載事項も異なります。

宅建士は、重要事項を説明する前に相手から請求がなくても必ず宅建士証を提示しなければならず、説明にあたっては物件の所在地や権利関係、代金・賃料の支払い条件、瑕疵の有無、法令上の制限などを解説します。宅建士ができる限り分かりやすく解説してくれるとはいえ、重説では難しい専門用語も多く扱われるため、説明を受ける際には疑問点を必ずその場で質問し、納得できるまで確認しましょう。

重要事項説明書への記名押印は宅建士が行うこととされています。また、宅建業者間での取引においては、宅建士証の提示義務はありませんが、相手方から提示を求められた場合には提示しなければならないルールとなっています。

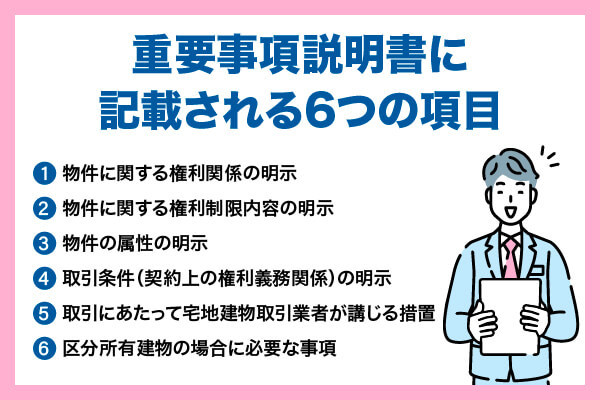

重要事項説明書に記載される項目

重要事項説明書には、物件の概要や権利関係、法令上の制限など不動産取引に関する重要な情報が記載されています。大きく分けると次の6項目に分けられます。

① 物件に関する権利関係の明示

② 物件に関する権利制限内容の明示

③ 物件の属性の明示

④ 取引条件(契約上の権利義務関係)の明示

⑤ 取引にあたって宅地建物取引業者が講じる措置

⑥ 区分所有建物の場合に必要な事項

以下からは、6項目のそれぞれにおいて記載される具体的な内容や、注意すべきポイントを解説します。項目の分類方法は、国土交通省が作成した資料を参照しています。

①物件に関する権利関係の明示

「物件に関する権利関係の明示」として重要事項説明書に記載される具体的な内容は、次の通りです。

・登記された権利の種類、内容等

・私道に関する負担

・定期借地権または高齢者居住法の終身建物賃貸借の適用を受ける場合(※)

(※)賃借の代理・媒介を行う場合に限って説明が必要となる項目

登記された権利とは、取引する宅地や建物の現在の所有者の情報や所有権移転の仮登記や差し押さえの登記など、所有権に関する事項の有無が記載されています。また、所有権だけではなく、抵当権や地役権など所有権以外の権利が登記されている場合にはその種類と内容も記載されます。これらの事項については、重説時に登記事項証明書を提出してもらい、比較するようにしましょう。

私道に関する負担とは、対象の不動産と関連する私道について、買主が何らかの負担をする場合や利用制限を受ける場合にその内容を明らかにする必要があります。負担面積が有、負担金が有になっている場合には、購入後の維持費や再建築の可否に直結するため、注意して確認しましょう。私道負担の意味やセットバックとの違い、私道負担つきの土地・建物を購入する際の注意点については別記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。

【関連記事】私道負担とは?「やめとけ」と言われるデメリットやセットバックとの違い

②物件に関する権利制限内容の明示

「物件に関する権利制限内容の明示」として重要事項説明書に記載される具体的な内容は、次の通りです。

・都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要(状況に応じて、計327項目)

・用途その他の利用に係る制限に関する事項(※)

(※)賃借の代理・媒介を行う場合に限って説明が必要となる項目

都市計画法や建築基準法等の法令その他の法令に基づく制限のうち、政令で定めるものに関する事項の概要を説明することを定めています。政令とは、宅建業法施行令のことであり、景観法や都市緑地法、土地区画整備法などが該当します。

用途地域や建ぺい率・容積率は、将来の建替えや増築プランを左右する重要な要素です。 例えば、第一種低層住居専用地域では高さ制限が厳しく、基本的に3階以上の建物は建築できません。また、建ぺい率および容積率オーバーの既存住宅を取得すると増改築の許可が下りない可能性があります。

用途制限は都市計画変更で指定が変わることもあるため、重説時に「現行と将来の用途地域変更見込み」を市役所の担当課に確認するようにしましょう。

都市計画法における用途地域の種類や制限、用途地域の調べ方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】都市計画法の用途地域とは?13種類の一覧・特徴と制限をわかりやすく解説

③物件の属性の明示

「物件の属性の明示」として重要事項説明書に記載される具体的な内容は、次の通りです。

・飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況またはその見通し

・宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)

・当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か

・当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

・当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

・石綿(アスベスト)使用調査結果の内容

・耐震診断の内容

・住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)

・台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(※)

・管理の委託先(※)

(※)賃借の代理・媒介を行う場合に限って説明が必要となる項目

この項目では、飲用水・ガス・電気などインフラの引込状況、土砂災害・津波ハザードマップ該当の有無を確認します。

石綿(アスベスト)は使用の有無の調査結果の記録が保存されているときには、その内容を説明し、調査結果を添付します。これは調査の実施が義務なのではなく、調査結果の説明が義務になります。調査結果が明確ではない場合や存在が判明しない場合にはその旨を説明します。

石綿は耐久性や耐熱性などに優れており、様々な用途に広く使用されていましたが、空中に飛散した石綿繊維を長期間大量に吸収すると、肺がんなどを起こすことが指摘されたため、現在では製造・使用が原則禁止されています。

そのため、石綿含有建材が残存していると、大規模改装や空調更新の際に石綿除去工事が義務化され、工期延長と高額費用が発生する可能性があります。

重説でレベル判定や封じ込め状況を確認したら、原状回復義務の範囲から石綿関連作業を除外する条項の追加を交渉し、改装予定がある場合は、事前に見積書を取得し賃料免除期間(フリーレント)の設定や、貸主負担での除去工事を求めるなどの対策も必要です。

④取引条件(契約上の権利義務関係)の明示

「取引条件(契約上の権利義務関係)の明示」として重要事項説明書に記載される具体的な内容は、次の通りです。

・代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的

・契約の解除に関する事項

・損害賠償額の予定または違約金に関する事項

・契約期間及び契約の更新に関する事項(※)

・敷金等契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項(※)

・契約終了時における建物の取壊しに関する事項(※)

(※)賃借の代理・媒介を行う場合に限って説明が必要となる項目

ここには、物件価格以外に支払う諸費用(手付金・管理準備金など)や、契約解除・違約金など具体的な金額が明示されます。

手付解除期限やローン特約の期日以降に解約となった場合には違約金を負担することになるため、スケジュールや違約金の負担額を確認しておきましょう。

また、手付金や損害賠償額には消費者保護を目的とした上限額が定められています。例えば、損害賠償の予定額は違約金と合わせて、売買代金の2割(10分の2)までとされています。万が一、超過して契約した場合には超えた部分が無効となります。

⑤取引にあたって宅地建物取引業者が講じる措置

「取引にあたって宅地建物取引業者が講じる措置」として重要事項説明書に記載される具体的な内容は、次の通りです。

・手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)

・支払金または預り金の保全措置の概要

・金銭の貸借のあっせん

・瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容

ここでは、主に宅建業者が自ら売主の場合に宅建業者が講じるべき事項について記載されています。

売主が宅建業者で、買主が宅建業者以外の場合には、宅建業者には受領した手付金等を守る「保全措置」を講じることが宅建業法により義務づけられています。これは、例えば売買契約を締結した後に不動産会社が倒産などにより債務の履行を果たせなくなった場合に、買主を保護するためのものです。重説の際には、保険契約・保証委託の開始時期と限度額を確認し、宅建業者が倒産した際のリスクを確認しましょう。

⑥区分所有建物の場合に必要な事項

「区分所有建物の場合に必要な事項」として重要事項説明書に記載される具体的な内容は、次の通りです。

・敷地に関する権利の種類及び内容

・共有部分に関する規約等の定め

・専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め

・専用使用権に関する規約等の定め

・所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め

・修繕積立金等に関する規約等の定め

・通常の管理費用の額

・マンション管理の委託先

・建物の維持修繕の実施状況の記録

区分所有マンションの取引では、重要事項説明書で修繕に関する事項を確認することに加え、長期修繕計画と修繕積立金残高について調査するようにしましょう。

具体的には、長期修繕計画が30年以上の周期で詳細に作成されているかどうかと、積立金残高が計画通りに推移しているかが重要です。積立金が想定必要額を大幅に下回っている場合、大規模修繕工事の実施にあたり1室あたり数十万円単位の一時徴収金が発生することもあり、利回りが大幅に低下してしまいます。

重説や長期修繕計画を受領したら、直近の大規模修繕履歴と比較し、外壁・給排水管・エレベーター更新時期が計画通り実施されているかを管理組合等にヒアリングすることも重要です。

重要事項説明時に確認すべきポイント・注意点

重要事項説明書には物件の法的リスクや費用負担が記載されているため、署名を急がず、一項目ずつしっかり確認しなければなりません。ここでは、その中でも特に注意すべき5つの視点を取り上げ、読み解き方を解説します。

売買契約書との照合作業や将来リスクの確認方法についてはこちらの記事でも詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。

【関連記事】【第2話】売買契約書及び重要事項説明書の盲点とチェックポイント

契約条件と実際の説明内容の一致

まず、重説における説明・記載と、契約書の内容が一致しているかを確認しましょう。

例えば、手付金や引渡し日、付帯設備の有無が食い違ったまま契約を締結すると、法的には契約書のほうが優先される可能性が高く、思わぬトラブルに発展する可能性があります。そのため重説の読み合わせ時には契約書を手元に置き、相違点があれば即座に修正を求め、訂正箇所に双方が署名・押印をして証拠を残しましょう。

また、口頭での補足事項も議事録やメールで書面化し、保管しておくと安心です。

将来のリスクに関する記載(災害・管理・瑕疵など)

水害ハザードマップや管理体制、過去の修繕履歴などは、物件の安全性という観点からはもちろんのこと、修繕費用や保険料などの観点からも注意すべきポイントです。

もし浸水想定区域に該当する場合には、保険料が高額となるだけではなく、空室リスクも高くなってしまいます。また、過去の雨漏りやシロアリ被害など瑕疵履歴がある場合、表面を補修していても再発する可能性があるため、追加調査や価格交渉を検討すべきです。

重説に記載された数値や専門用語について不明点があれば必ず宅建士に説明を求め、その内容を踏まえて収支シミュレーションを行うことが重要です。

建物状況調査の実施有無

建物状況調査とは、ホームインスペクションと呼ばれ、「住宅診断」のことを指します。具体的には、建物の基礎や外壁に生じているひび割れ、雨漏りの劣化事象・不具合事象の状況をホームインスペクター(住宅診断士)が調査します。

調査実施後1年以内のものについては結果の概要を説明する義務があります。物件の安全性および修繕費用・保険料という観点から、建物状況調査の結果には注意が必要です。

報告書で指摘された修繕項目は、賃料交渉や引渡し前の是正工事の根拠となるため、大切に保管しておきましょう。もし調査を行わない場合には、修繕への備えとして、長期修繕計画の見直しや予備費の確保も検討しましょう。

特記事項の確認

特記事項の中には物件に関する重要な情報や特殊な条件などが記載されているケースがあります。特記事項をよく確認することで将来的な予期せぬトラブルや費用の発生を防ぐことにもつながるため、必ずよく確認するようにしましょう。

宅建士証の提示と説明の受領確認

重説は宅建士による対面またはオンラインでの読み合わせが義務づけられており、その際には顔写真入りの宅建士証が提示されなければ宅建業法違反になります。

オンラインによる重要事項説明(IT重説)とは?

オンラインによる重要事項説明(IT重説)とは、従来対面で行っていた重説をZoomやTeamsなど双方向のテレビ会議などを活用して実施する仕組みです。2017年10月に賃貸取引で本格解禁され、2021年4月には売買・交換でも常設制度化されました。

さらに2022年5月の宅建業法改正でデータによる書面の交付が認められ、2024年12月には国土交通省が改訂マニュアルを公開して承諾取得例や通信障害時の手順を明確化しています。これにより書類の郵送や押印が不要となり、地方物件への投資や海外在住オーナーでもリアルタイムで説明を受けられる環境が整いました。

オンラインによる重要事項説明(IT重説)の注意点

IT重説の解禁により、よりスピーディな不動産取引が可能となり、遠隔地に住んでいても気軽に不動産取引ができるようになりました。ただし、画面越しであっても重説は不動産取引における重要なステップであることは変わりないため、しっかりと宅建士証と登録番号を確認し、事前に説明書の写しを受領したうえで内容を理解する姿勢が大切です。

IT重説を実施するには条件があります。ここでは、IT重説を実施するうえで必要な条件を解説します。

双方向でやりとりができる通信環境の確認と録画記録の有無

IT重説では、滑らかな映像と音声が確保されて初めて対面同等の説明が成立するものであり、双方向でやりとりができる環境を整えなければ実施できません。カメラとマイクは常にオンにしておく必要があります。そのため、開始前に双方が回線速度を確認し、上り下りともに最低でも5Mbps程度を目安に通信環境を整備しましょう。

映像面では、顧客に宅地建物取引士証が視認できるだけの大きさや拡大機能、解像度を備えた環境が必要になります。

モバイル回線は帯域制限で急落する恐れがあるため、できれば固定回線や予備のポケットWi-Fiを用意することをおすすめします。

重要事項説明書を事前に送付する

宅建業者は顧客に対して、事前に宅建士の記名・押印のある重説を送付する必要があります。顧客が事前に確認できるように、事前送付からIT重説の実施までには一定の期間を確保する必要があります。

本人確認と宅建士証の提示方法

IT重説でも、説明の前に宅建士が顔写真入りの宅建士証をカメラに写し、氏名と登録番号を読み上げることが義務付けられています。

もし通信状況やカメラの品質により、画面上に表示された画質が粗い場合にはこのプロセスが無効となる恐れがあるため、表示が不鮮明な場合には直ちに再掲示を求めることが重要です。

また、重説を受ける側も運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示を求められるため、事前に手元に用意しておくようにしましょう。

内容の理解と質疑応答の確保

オンラインで重要事項説明を受ける際は、対面に比べて資料を指し示すジェスチャーや微妙な表情が読み取りにくいため、受け手が自ら理解度をこまめに確認する姿勢が重要です。

章ごとに説明が区切られたタイミングで「ここまでの内容は理解しました」と復唱し、疑問があればすぐにページ番号と項目名を示して質問すると、録画にやり取りが残り後日の証拠にもなります。またチャット機能やリアクションボタンを活用し、聞き漏れを防ぎながらリアルタイムで書面にメモを取ると理解が深まります。

最後に全体の要点を自分の言葉で要約し、宅建士に確認してもらうことで認識の相違を解消するようにしましょう。さらに気づかなかった疑問が後日生じた場合に備え、質問はメールで受け付けてもらえるか、回答期限を設定できるかを確認しておくと、IT重説でも対面と同等以上の安心感を得られます。

(提供:manabu不動産投資 )

- 【オススメ記事】

- 「FPの私ならここを見る」 プロが語る不動産投資とは?

- 不動産投資の種類はいくつある?代表的な投資方法を紹介

- 少額から始められる不動産投資4選

- 不動産投資は30代から始めるべき?メリットや注意点について解説

- 初めて不動産投資をする際に気をつけることとは?

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。