ガレージハウスとはガレージ(車庫)と住居が一体となった物件のことです。車やバイクを趣味とする人から一定のニーズがあり、不動産投資でも活用されています。一方で、一般的なアパート投資とは収益構造も出口戦略も異なり、建築コストや空室期間などのリスク管理が欠かせません。

本記事では、ガレージハウスの定義と魅力、投資としてのメリット・デメリットを整理し、需要調査から資金計画、建築または購入、管理・客付けまでの始め方を解説します。さらに、立地・ターゲット設定・収支シミュレーションの勘所やトラブル防止策など、失敗しないための実践ポイントも解説します。

ガレージハウスとは?

ガレージハウスとは、ガレージ(車庫)と住居が一体となった住宅を指し、一般的な駐車場付き住宅とは異なる特徴を持っています。愛車を所有する人にとっては、単なる車の保管場所としての役割にとどまらず、生活空間と密接に結びついた「暮らしの一部」としてガレージを活用できる点に大きな魅力があります。

特に都市部では土地の有効活用という観点からも注目されており、車庫を建物内部に組み込むことで防犯性や利便性が高まるだけでなく、趣味やライフスタイルを反映させやすい住宅形態として人気を集めています。

ビルトインガレージとも呼ばれるこの形式は、1階部分をガレージ、2階以上を居住スペースとする設計が主流です。車やバイクを単に置く場所ではなく、居住空間と一体化させる工夫が施されている点が特徴です。例えば、ガラスの仕切りを設けて室内から愛車を眺められるようにしたり、生活動線上でガレージと居住部分を行き来できるようにしたりすることで、愛車と共に暮らす喜びを最大限に享受できる設計になっています。

このように、ガレージハウスは「愛車との時間」を生活の中心に据えたい人々にとって、理想的な住まいといえるでしょう。

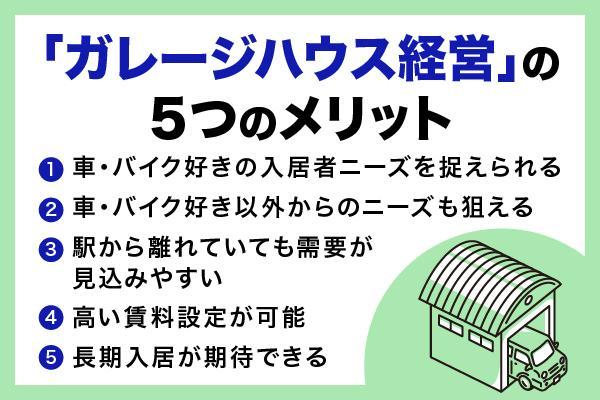

ガレージハウスのメリット

ガレージハウスは単なる車庫付き住宅とは異なり、暮らしと趣味を密接に結びつけられる特徴があり、独自の魅力があります。入居者の属性やライフスタイルに応じて多様なニーズを満たせることから、不動産投資においても注目されています。

ここでは、ガレージハウスのメリットを5つ解説します。

車・バイク好き(または所有者)の入居者ニーズを捉えられる

ガレージハウスは、車やバイクを所有する入居希望者から支持を得やすい物件です。愛車を安心して保管できる点や、天候を気にせず出入りできる利便性が評価されており、通常のアパートやマンションでは満たせないニーズに応えることで、賃貸市場において一定の需要を確保しやすい特徴があります。

不動産投資の観点からは、こうした安定した入居需要を取り込める点が魅力の一つといえるでしょう。

車・バイク好き以外からのニーズも狙える

ガレージ部分は必ずしも車両の保管だけに使われるわけではなく、入居者によっては多様な活用方法があります。例えば、DIYの作業場やアウトドア用品の収納スペース、さらには自宅でトレーニングができるジムとして利用されることもあります。

このように、車やバイクを所有していない人であってもガレージ付き住宅の利便性に魅力を感じるケースは多く、幅広い層からの入居需要を期待できる点もガレージハウスの特徴といえるでしょう。

駅から離れていても需要が見込みやすい

通常の賃貸住宅では駅からの距離が入居需要を大きく左右しますが、ガレージハウスに住む入居者は自動車やバイクを所有しているケースが多いため、駅近という条件にとらわれず、多少立地が不便でも入居が見込めます。

ガレージハウスでは、公共交通機関へのアクセスよりも、高速道路のインターチェンジや主要幹線道路にアクセスしやすいエリアで利便性が高まり、より好まれる傾向にあります。こうした立地の柔軟性も投資物件として注目を集めている理由のひとつとして挙げられるでしょう。

高い賃料設定が可能

ガレージハウスは市場に出回る数が限られているため、その希少性の高さから、一般的な賃貸住宅と比較して高めの賃料で貸し出せる場合もあります。また、入居者も利便性や趣味性に価値を見出しているため、賃料に対する許容度も高い傾向にあります。

不動産投資の観点からいえば、ガレージハウスは収益性を確保しやすい物件形態であり、立地や設計の工夫次第では長期的に安定した高収益を期待できるのが大きな強みです。

長期入居が期待できる

ガレージハウスは類似物件の市場供給が少ないため、入居者にとって代替の選択肢が限られてしまうのが実情です。その結果、希少な住環境を得た入居者は定住意識を強め、長期契約につながりやすくなります。

こうした長期入居傾向は、収益性と管理の効率化の両面において、投資物件としての価値を高める要因といえるでしょう。

ガレージハウスのデメリット

ガレージハウスは趣味性や利便性の高さから投資対象として注目される一方で、通常のアパートやマンション経営とは異なるリスクや課題も抱えています。投資効率や建築コスト、さらには将来的な売却時の流通性などに影響を及ぼす要素が多く、メリットばかりに目を向けるのではなくデメリットも正しく理解しておくことが重要です。

ここでは投資を検討する際に押さえておきたい代表的なデメリット5つについて解説します。

アパートより投資効率が低い

ガレージハウスは同じ敷地面積で比較した場合、アパートのように複数戸を効率よく配置することが難しく、総戸数が少なくなる傾向にあります。そのため、単位面積あたりの収益性ではアパート経営に劣るケースが多いのが実情です。

空室期間が長引く可能性がある

ガレージハウスは特殊な物件であり、入居希望者のターゲット層が限られます。そのため、一度入居すれば長期的に住んでもらえる可能性が高い一方で、空室が出ると次の入居者が決まるまでに時間を要する可能性があります。この点を見極めたうえで投資判断を行うことが求められます。

建築コストが高い

ガレージハウスは通常の住宅に比べて構造や設備にコストがかかりやすく、初期投資額が大きくなる点に注意が必要です。

特にガレージ部分は車の出入りを考慮して開口部が大きく設計されるため、壁が少なくなり、耐震性を確保するには強固な構造を採用する必要があります。木造では補強が多く必要になることもあり、鉄骨造を選ぶケースも少なくありません。

その結果、建築費用は一般的な戸建てやアパートより割高となり、投資回収の期間も長引く可能性があります。収益性を判断する際には、こうした初期コストを十分に織り込んだシミュレーションが欠かせません。

騒音トラブルのリスクが高い

ガレージハウスでは、車やバイクの乗り入れやエンジンの暖気音が日常的に発生するため、近隣住民との間で騒音トラブルに発展するリスクがあります。さらに、ガレージ部分をDIYの作業場や自宅ジムとして利用する場合、工具やトレーニング機器の音が響きやすく、周囲の生活環境に影響を及ぼす可能性も高まります。

こうしたリスクは入居者同士のトラブルや退去理由につながることもあるため、防音対策や使用ルールの明確化が重要です。また、不動産投資の観点からは、通常の住宅よりも管理上の負担が増える点も念頭に置いておく必要があります。

売却時に買い手が見つからない可能性がある

ガレージハウスは魅力的な特徴を持つ一方で、売却時には買い手が見つかりにくいというデメリットがあります。これは、ファミリー層を中心に需要の多い一般的なマンションや戸建てと比べ、ガレージ付き住宅を求める層は限られるため、購入希望者の母数が少ないことが要因です。

さらに、特殊な構造や高い建築コストが反映された価格設定になりやすく、流通性が低くなる傾向があります。そのため、出口戦略を十分に検討しておかないと、売却が長期化したり想定より低い価格での売却を余儀なくされたりする場合もあるため注意が必要です。

ガレージハウスの賃貸経営の始め方・流れ

ガレージハウスの賃貸経営を成功させるには、一般的な賃貸住宅とは異なる特性を理解し、段階を踏んで慎重に準備を進めることが求められます。

具体的には、市場調査によって需要の有無を見極め、資金計画を立てた上で物件を建築または購入し、その後は専門会社に管理や客付けを委託して効率的な運営を図るのが基本的な流れとなります。

それぞれのステップに注意すべきポイントがあるため、下記の内容を参考に、計画段階から出口戦略まで一貫した視点を持つことが重要となります。

市場調査を行う

まずは、ガレージハウスを建てるエリアで需要がどの程度あるのかを把握することが重要です。

一般的に、車やバイクの所有率が高い地域や、幹線道路やインターチェンジへのアクセスが良いエリアでは入居ニーズが見込みやすくなります。また、ターゲットとなるのは車好きやバイク愛好家に限らず、DIYやアウトドア趣味を持つ層なども含まれるため、地域のライフスタイル傾向を丁寧に調査することが求められます。

需要を見誤ると空室リスクが高まるため、入念な市場調査が賃貸経営の成否を分ける第一歩となります。

資金計画を立てる

ガレージハウスは建築コストが通常のアパートや戸建てよりも高額になりやすいため、資金計画を綿密に立てることが必要です。

初期費用だけでなく、固定資産税や修繕費、管理費などのランニングコストも加味したうえで収支シミュレーションを行い、無理のない返済計画を設計するようにしましょう。また、金融機関からの融資を検討する場合には、事業計画を具体的に示すことで信頼を得やすくなります。

安定した経営を実現するためには、収益性とリスクのバランスを踏まえた資金戦略が不可欠です。

物件を建築・購入する

資金計画が固まったら、実際に物件を建築または購入する段階に移ります。

新築で建てる場合は、ガレージハウスに精通した設計事務所や施工会社に依頼し、ターゲット層のニーズを反映させた設計を行います。中古物件を購入する場合でも、メンテナンスやリフォームを行い、入居者にとって魅力的な空間に整える必要があります。

車やバイクの利用に適した設備や動線を意識することで、他の物件との差別化を図ることが可能となります。

管理・客付けを依頼する

物件が完成または購入できたら、賃貸管理と入居者募集をどう行うかが次の課題となります。専門の不動産会社に管理を委託することで、賃料の回収や設備のメンテナンス、トラブル対応といった日常業務を効率的に進められます。

また、客付け(入居者の募集業務)においても実績のある不動産会社に依頼すれば、ターゲット層への効果的な広告展開や入居希望者とのマッチングを期待できます。自主管理に比べ費用はかかりますが、安定経営を目指すうえでプロの力を借りることは大きなメリットとなるでしょう。

客付けの具体的なプロセスや費用については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】不動産の客付けとは?元付けとの違いや手数料の相場を解説

失敗しないためのポイント・注意点

ガレージハウスは一般的な賃貸住宅と比べて差別化しやすい一方で、需要の読み違いや資金計画の甘さが大きなリスクにつながる可能性があります。表面的な人気や希少性に目を奪われるのではなく、長期的な視点からバランスを考えることが失敗を避ける最良の方法といえるでしょう。

安定した経営を実現するためには、立地条件やターゲット層の選定、さらには収支計画を冷静に検証する姿勢が欠かせません。以下からは、それぞれの観点を掘り下げて解説します。

立地選びを慎重に行う

ガレージハウスの成否を大きく左右するのが立地です。車やバイクを所有する人が多い地域であっても、十分な面積を確保できなければガレージとしての利便性が損なわれてしまいます。

特に幅や高さは入居者の満足度に直結するため、建築可能な土地の条件を細かく確認する必要があります。駅から離れていても需要を見込みやすい特徴はありますが、やはり交通利便性の高い場所や幹線道路へのアクセスが良い土地は安定した入居需要につながりやすいため、慎重な立地選定が求められます。

ターゲットを明確にする

ガレージハウスではある程度入居者のニーズを把握しやすいとはいえ、実際には入居者の属性によって求められる間取りや設備は異なります。ファミリー層であれば広い居住スペースや収納が重視されますが、単身者や趣味性の強い層であればガレージの機能性や趣味空間としての活用度合いが重視されるでしょう。

誰に住んでもらいたいかを最初に明確にすることで、間取りや設備仕様を効果的に調整でき、結果として入居率を高めやすくなります。ガレージハウス投資でも、詳細なターゲット設定こそが戦略の基盤となるのです。

収支シミュレーションを徹底する

ガレージハウスは希少性があるため高めの賃料設定が可能ですが、その分建築コストや維持管理費も大きくなりやすいという特徴があります。そのため、想定家賃や稼働率を慎重に見積もり、長期的に安定した利益が出るかどうかを事前にシミュレーションすることが不可欠です。

収支計画を甘く見積もると、空室が続いた場合や修繕費が増えた場合に資金繰りが苦しくなるリスクがあります。投資判断の段階でシビアな数字を用いて検討することが、失敗を避けるための基本姿勢といえるでしょう。

(提供:manabu不動産投資 )

- 【オススメ記事】

- 「FPの私ならここを見る」 プロが語る不動産投資とは?

- 不動産投資の種類はいくつある?代表的な投資方法を紹介

- 少額から始められる不動産投資4選

- 不動産投資は30代から始めるべき?メリットや注意点について解説

- 初めて不動産投資をする際に気をつけることとは?

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。