この記事は2025年11月7日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「さえない展開の原油相場、2つの要因で下落基調継続か」を一部編集し、転載したものです。

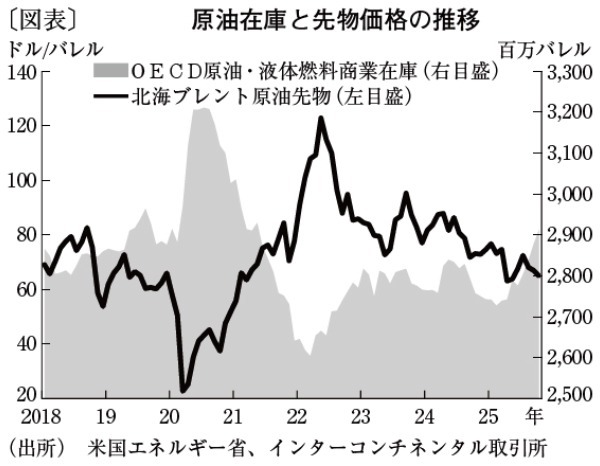

足元では、北海ブレント原油先物価格が1バレル当たり65ドル近傍で取引されている(図表)。現況を踏まえると、今年の最高値は年初に記録した1バレル=82.63ドルとなりそうだ。

相場押し上げの材料がなかったわけではない。6月には、米国がイラン核施設を直接攻撃するといった最大級の地政学的イベントが発生している。これまでの常識ならば原油急騰を招きかねないリスクイベントが立て続けに起きたが、価格への影響は一時的なものだった。

需給で価格が決まると言いたいところだが、価格構造は現物価格が先物価格を上回る逆ザヤ状態にあり、大きな余剰を示唆するものではない。世界の原油の商業在庫は危機的な状況は脱しているものの、パンデミック前の水準を下回っている。

原油価格を下支えしてきたリスクプレミアムが剥落したとの整理ができそうだ。この背景として次の二つの要因を挙げておきたい。

一つ目はバイオ燃料の普及だ。SAF(持続可能な航空燃料)を耳にする機会が増えたが、サトウキビや大豆由来のバイオ燃料が普及しつつある。中国向けの大豆輸出が大幅に減少したことを受け、ドナルド・トランプ政権は農家支援を目的に、バイオ燃料の混合量を引き上げる方針を打ち出した。

トランプ大統領は「掘りまくれ」と原油生産を促した一方で、米国ではバイオ燃料の生産能力が拡大している。今年の伸び率は過去3年と比較して伸び悩むとの見通しだが、それでも日量150万バレル以上に相当する生産能力がある。

二つ目は「電化」の進展だ。脱炭素化が後退しているとも受け止められているが、化石燃料などの「非電気エネルギー」の利用から電化へとエネルギー転換は進行している。

例えば、AIデータセンターの多くは、非化石や低炭素燃料による電力での運用を目指している。エネルギー消費の増加分は電気利用によるといっても差し支えなかろう。身近なところでは、今年の猛暑への対応は電力が担った。

国際エネルギー機関によれば、電力需要の伸びは2024年に前年比4.4%に達し、25年は3.3%、26年には3.7%と世界経済の成長率を上回る水準で需要が増加する見通しとなる。原油需要の伸びが年率1~2%の水準でとどまっているのとは対照的だ。

こうしたバイオ燃料や電力は地産地消エネルギーという性質が強く、地政学的リスクからはかなり離れた存在である。地政学的リスクは金などの貴金属が相場のエネルギーとして取り込んでいるのが現状だ。

米国エネルギー情報局は、短期見通しで26年の北海ブレント原油価格を1バレル=51.43ドルと予想している。この価格は悲観的にも映るが、エネルギー源の分散が進む中で、原油価格の下落リスクが強く意識されている。目先は60ドルがサポートされるかに注目している。

住友商事グローバルリサーチ チーフエコノミスト/本間 隆行

週刊金融財政事情 2025年11月11日号