はじめに

東京の多摩地域では、人々の共感に基づくゆるやかなつながりを活動のベースにした「共感コミュニティ」が、ここ数年目立って増加している。

共感コミュニティの成り立ちには、現代の地域社会に不可欠な要素が内包されており、様々な共感コミュニティが生まれることは、地域社会にとって有益だと考える。

多摩地域の共感コミュニティ

◆共感コミュニティの実例

「国立本店」(国立市)は、本とまちをテーマにしたコミュニティスペースである。週5日概ね午後1時から6時まで開店しており、誰でも入店することができる。運営するのは、「ほんとまち編集室」という35人からなるグループで、メンバーが一人ずつ概ね月1回必ず店番をする。

コミュニティスペースの使い方は店番に委ねられているが、好き勝手なことをしていいわけではなく、店番として、入店した人とのコミュニケーションが求められている。

店内には「ほんの団地」と呼ばれる本棚があり、希望するメンバーは40室ある本棚の一つに入居できる。「ほんの団地」は、本を通じたコミュニケーションの場として備えてあるもので、定期的にテーマを決めて、入居者各自が、入店した人に見てもらいたい本を並べている。手に取った本を通じて、入店した人同士の交流が生まれることを期待している。

本とまちをテーマに人々がつながる仕組みを用意しているのだ。

家賃や光熱費など、運営に掛かる経費は、メンバーの参加費で賄われており、参加費は一人月4,000円である。毎年メンバーを新規に募集しており、現在は4期目だ。第4期メンバーの募集には28人の新規応募があったという。月々数千円を支払ってまで、月1回店番を行おうとする人が、毎年それだけいるのである。

「ほんとまち編集室」の活動には、店番以外に、本の出版、フリーペーパーの発行などがある。メンバーは自分の興味・関心に応じて、これらの企画を提案し、企画に応じてメンバーから関心のある参加者を募る。

メンバーの中にライターや編集、デザイナーを仕事としている人がいることから本を制作できる環境が整っており、それらの完成度は非常に高い。

このように「ほんとまち編集室」は、基本的に「本とまち」に少しでもかかわりがあることであれば、メンバーがしたいことを全面的に受け入れている。そして、様々な背景を持ったメンバーがかかわって企画を煮詰めていき、メンバーの専門的スキルでしっかりとしたアウトプットを作りだしている。

つまり「ほんとまち編集室」には、メンバー個々の興味・関心を受け止め、実行するゆるやかな関係があるのだ。

◆共感コミュニティの特徴

共感コミュニティの代表事例として「国立本店」を紹介したが、同様な事例に「Chika-ba(ちかば)」(国立市)(*1)、「西国図書室」(国分寺市)(*2)、「西調布一番街つくるまちプロジェクト」(調布市)(*3)、「キョテン107」(日野市)(*4)などがあり、次のような特徴を共通して持っている。

それらの活動は、いずれも個人的な興味・関心事に基づく自発的なものであり、それに共感する者同士のゆるやかなつながりを形成していて、かつそのつながりは外に開かれている。さらに、参加者が楽しげで、前向きという点も共通している。

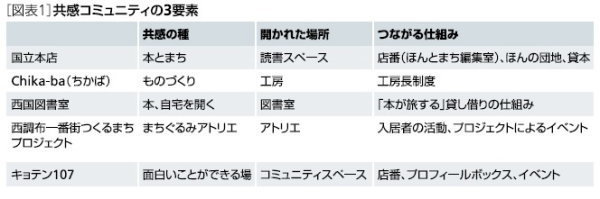

◆共感コミュニティの3要素

また、これらの事例はいずれも、次の3つの要素を備えている。人々がつながるきっかけを提示する「共感の種」、誰でも入ることができる「開かれた場所」、人と人のゆるやかなつながりを生む仕掛けとしての「つながる仕組み」である。

共感コミュニティの成立には、この3つの要素が欠かせないことがわかる。