2016年7月1日を基準日とする都道府県地価調査によると、全国の住宅地についての対前年平均変動率は▲0.8%だった。ただ、下落幅は前年から0.2ポイント縮小しており、国交省の「日銀のマイナス金利政策や住宅ローン減税による需要の下支え効果で、地価は総じて底堅く推移している」というコメントも、概ね妥当なものだとも考えられる。なおこの調査は、都道府県知事が毎年1回基準地の価格調査結果を公表しているもので、国の行う地価公示とあわせて一般の土地の取引価格の指標になっている。

「住宅地価格」の上昇率トップは北海道の倶知安町

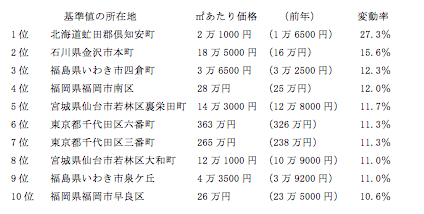

住宅地について上昇率の1位になったのは、ニセコエリアや羊蹄山など、別荘地として外国人にも人気の高い北海道虻田郡の倶知安町だった。また2位は、2015年3月に北陸新幹線の金沢駅が開業した石川県金沢市本町で、15.6%の上昇となった。

東日本大震災の被災地では実需が顕在化

3位と9位にランクインしている福島県いわき市の地価上昇は、東京電力福島第一原発の事故避難者の移転需要が影響しているものと思われる。一方、全般的には被災地の地価上昇の勢いは衰えているように見える。前年まで続いてきた、沿岸部から高台や内陸部に移り住む被災者の需要を背景とした地価上昇が、その勢いを急速に鈍化させているのだ。

一昨年には被災者の移転需要を見込んで高い上昇率を記録していた宮城県の鹿又地区は、今回はわずか1%の上昇にとどまっている。石巻市の中心部からおよそ8キロ離れたこの地区では、地元の企業などが3万平方メートル以上の宅地を整備したものの、多くの被災者が移住先に仙台など石巻市以外の場所を選んだ結果、なかなか買い手が見つからないところも出てきているという。時間の経過とともに、実際の需要が徐々に顕在化してきているものと言えるだろう。

インフラの整備が地方都市の地価上昇に貢献

4位と10位の2カ所がトップ10入りした福岡市や、やはり5位と8位にランキングされた仙台市は、交通インフラ整備と都市再開発が進んだことが地価の上昇に大きく影響している。福岡市では中央ふ頭や博多ふ頭の再整備「ウォーターフロントネクスト」など、都市交通基本計画が進展中だし、仙台市若林区では2015年12月に地下鉄東西線が開通、新駅周辺は通勤族向けのベッドタウンとして人気になっているという。

ただ、交通インフラ整備と都市再開発が進行中の札幌や仙台、広島、福岡の政令指定4市住宅地で、前年は1.7%だった上昇率が2.5%と好調だったのに対し、これらの4市を含めた地方圏全体では上昇率が前年の1.5%から1.2%に下落するなど、大都市との格差が顕著になっている。

東京の地価は頭打ち傾向

6位と7位には、東京都千代田区が相変わらず桁違いの高価格で並んでいる。地価の上昇率も、ともに11.3%と高い率を保っている。世界的な金融緩和の中、国交省は「アベノミクス効果が地価上昇に貢献している」と自画自賛しているようだ。

だが、「東京の不動産価格が上昇しすぎた結果、利回りの低下により投資マネーが地方の大都市に向かっている」、「都心部では地価を抑えるために、マンションの専有面積が縮小傾向にある」などの見方も出始めており、総じて東京の地価はそろそろ頭打ちの時期を迎えたと言えるのかもしれない。(ZUU online 編集部)