不動産テック企業として、不動産開発や運用事業のほかに不動産クラウドファンディング「利回りくん」、再生可能エネルギーの新事業を展開するシーラテクノロジーズ。この度、同社は有望テック企業が多く上場する米国のナスダック市場に上場することを発表しました。

ここでは、創業者として初の日米で上場を果たした、代表取締役会長グループ 執行役員CEO(最高経営責任者)の杉本宏之さんに、日本市場ではなく米国市場を選択した意図や上場で調達する資金の用途、今後の成長戦略などについて、前編と後編の2回にかけてお話をうかがっていきます。

株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長 グループ 執行役員CEO

日本市場ではなく、米ナスダック市場への上場を選択した理由

――まずは、御社の事業内容や特徴をお話いただけますか。

2010年にマンションデベロッパーとして創業し、「プロである自分達が欲しいと思う価値を創る」という理念のもと、マンションを創り続けてきました。ただ、日本の将来を見据えた時、マンション開発だけで成長を続けるには限界があります。そのため、不動産クラウドファンディングや再生可能エネルギーといった新事業を展開するのと同時に、新しいテクノロジーをどんどん取り入れ、次なる成長のステージに向け、さまざまなことにチャレンジしています。

――その「チャレンジ」の中に米国のナスダック市場への上場も含まれるわけですね。御社は日本の株式市場には上場していませんが、なぜ日本市場を飛び越して米国市場への上場を決めたのでしょうか?

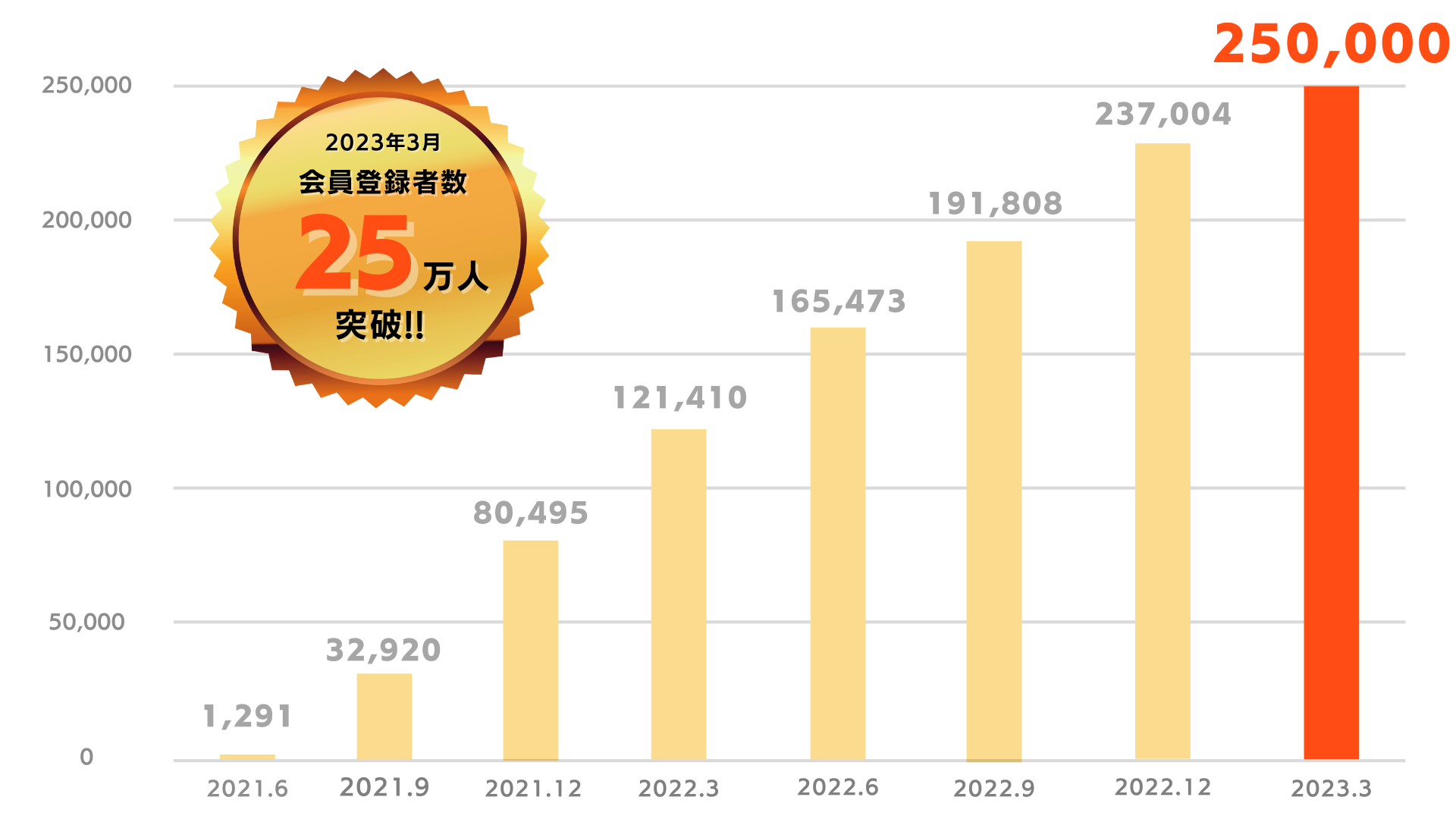

私たちは2021年の12月に楽天グループからの出資とサービス連携、協業を進めてきました。その効果もあって、不動産クラウドファンディング「利回りくん」の会員数が飛躍的に伸び、2022年5月には不動産クラウドファンディングサービスの会員数でナンバーワンの座を獲得することができました。10月には同会員数が20万人を突破するなど、現在も会員数の増加が続いています。

ただ、成長と同時に、はたして現状のままでこの成長曲線を維持できるのかという課題も感じていました。そんな時、上場を具体的に検討する中で、たまたま米国の証券会社や監査法人、ナスダック証券取引所の方々とのご縁があったんです。

そして、その米国の証券会社に「不動産開発、不動産テック会社としてだけではなく、フィンテック(金融と情報サービスを活用した新しい金融サービス)機能を兼ね合わせた新しいビジネスモデルを展開する企業として上場したいと伝えたところ、受け入れていただくことができました。

もちろん、将来に向けた事業展開を考えた場合、米国市場への上場の期待値が高かったこともありますが、私たちの考えが証券会社に受け入れていただけたことが大きいと思います。

――「利回りくん」の会員数が急増する前の段階で、御社のビジョンや将来性が証券会社に認められたということですね。

いまでこそ売上高や利益、顧客数、預かり資産などさまざまな項目が大きく伸び、不動産クラウドファンディングサービスでトップシェアとなるなど、実績を積み上げることができていますが、当時は、その一歩手前にいたのは確かです。早くから私たちの成長性に着目していただけたことは、ナスダック上場を実現する大きな要因になりました。

実は、2年ほどまえに大規模な資金調達をさせていただいた頃から、株式の上場を強く意識していました。「世界中の不動産投資を“民主化”し、世の中に普及させる」「テクノロジーと資産運用で人生100年時代を豊かにする」という私たちのミッション達成に向けて、上場が重要な手段の1つになるからです。

――上場すると、証券会社や投資家などからの厳しい視線を向けられることになりますよね。

未公開の状態のままでいるほうが、さまざまなプレッシャーにさらされないことは確かです。ただ、上場=ゴールではありません。あくまで、会社として新しいスタートラインに立てたということ。これからは、ビジネスモデルや成長戦略などのマクロ的な視点に加え、ROE(自己資本利益率)や配当性向などの指標や、CMGR(月平均長率)などの数字が他のライバル企業と比較され、評価されることになるでしょう。

資金調達額も大きくなる分、上場コストも日本より米国市場のほうが高く、更には米国市場に上場することで世界中の投資家の視線が当社に向くことになります。成長への責任というプレッシャーがこれまで以上に強烈にのしかかるでしょうし、上場会社として、より厳しい戦いが始まることは承知しています。

そのプレッシャーに負けず、どんどん成長に向けた布石を打っていこうと考えています。

オンラインとオフラインの融合が不可欠

――なぜ、このタイミングでの上場となったのでしょうか。

以前から、「利回りくん」の会員様に対して、マンション販売や太陽光発電への投資にも動いていただけるようなビジネスモデルの構築を進めてきました。OMO(オンラインとオフラインの融合)の実現に向けてテック系の人材を集め、従来の事業にテクノロジーの力を取り入れることで、より会社が成長できるよう変革を推し進めてきたんです。この変革によって、いい意味で新陳代謝が起き、従来の不動産開発会社から様変わりしました。

新しいテクノロジーを背景とした企業としてのゲームチェンジや証券会社とのご縁、不動産市場の状況といった多くの条件が重なり、「上場するならいま」というタイミングが生まれたと思うんですね。上場が決まる以前の1年間、上場と非上場のどちらの道を選ぶのか考え続けてきましたが、会社の成長曲線を維持するためには、いまが上場のベストタイミングだと思っています。

――上場で調達する資金の規模と、主な用途を教えてください。

今回の上場に加えて、もともと計画していた保有不動産の売却を合わせると、40億円程度の資金調達となる予定です。さらに、私たちが目標にしている経営指標の1つである「自己資本比率33.3%」を上場後も維持することを前提にした場合、調達したエクイティ40億円に加え、シンジケートローンなどで100億円を追加し、総額で140億円程度を投資に向ける必要が出てきます。

具体的な投資計画についてはまだお話できませんが、今回の上場と不動産の売却、さらに超長期のファイナンスによって調達した資金の半分程度を、不動産のアセットに投資することになると思います。まずはしっかりとした収益基盤を確立したうえで、テクノロジーへの投資、M&Aやファンドの組成などに資金を振り向けていくことになるでしょう。

――不動産を購入し、家賃収入を増やしていくということでしょうか。

そうですね。あとは、私たちのキーワードであるOMOの部分への投資も拡大していきます。もっとも、ここは勘違いをしていただきたくないのですが、OMOに向けた投資ということでテクノロジー一辺倒というわけではありません。現代はテクノロジー全盛の時代だけに、不動産業界にも「テクノロジーですべてが解決できる」という考えが蔓延している印象を受けますが、テクノロジーは万能ではないんです。

たとえば、不動産事業に関していうと、マーケティングによって顧客を開拓し、その顧客とオンライン面談の約束をして、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を活用してマンションの部屋を見てもらう。そして契約ここまではオンラインでやるとしても、最終的に登記の際には、司法書士との面談や印鑑証明をお預かりするというオフラインの部分が欠かせません。また、「一度は面談をしなければ」というお客様が多いことも事実です。

――確かに、何千万円という買い物をするのにオンライン面談だけでは、不安を感じる人が多そうですね。

前述したように、不動産登記の確認以外は、購入契約も電子サインで可能ですし、銀行の金消契約(ローンの契約)も一部の金融機関ではオンラインでの可能になりました。そうはいっても、最終的な部分では、仕組み上、以前と変わらず人の力が必要なんです。

不動産業界に限らず、これからはオンラインとオフラインの融合の重要性を理解し、実現した企業が、競争を勝ち抜いていけるのではないでしょうか。

――どちらか一方だけでは、勝ち抜いていくことは難しいということでしょうか。

不動産テック協会が毎年発表しているカオスマップ(業界地図)を見るとわかりますが、この5年で掲載企業が大きく入れ替わっています。新しい企業が増えているので、掲載企業の数自体が大きく減っているわけではありませんが、それだけマーケットが激しく動いているということ。

自らの理想を追い続け、マーケットの方向性にアジャストしようと努力をしなかったことで、立ち行かなくなってしまった不動産テック企業が少なくありません。会社のほかに、私個人でもいくつかの不動産テック企業に出資をしているため、若手経営者と触れ合う機会があるのですが、彼らにも「テクノロジー一辺倒だと生き残るのは難しい」「マーケットの方向性に合わせたOMO、リアルとテクノロジーの融合をやっていく必要がある」と伝えています。

――リアルの部分の変化にテクノロジーを開発する側がついていく必要があるわけですね。

現在の不動産業界では、あくまでも主役はリアルの部分で、テクノロジーは生産性の向上や経営の効率化をサポートするための「付録」的な存在でしょう。非常に近い将来的にはリアルとテクノロジーの比率が同程度となり、さらにはテクノロジーファーストの時代がやってくると思います。

ただ、そうなるには10年以上はかかるでしょう。この間、現実にアジャストせずにテクノロジーだけを追い求めていては、生き残るのは難しい。不動産以外の業界についても、同じようなことが言えるかもしれません。

日本固有のマーケットの変化に対応することが重要

――近年、日本の不動産業界にもテック化の波が押し寄せていますが、いまだにファックスを使っている中小企業が存在するなど、「旧態依然の慣習が強く残っている業界」という印象があります。

そうした部分は確かに存在します。中でも、一般顧客と不動産業者との間の情報格差、いわゆる「情報の非対称性」は大きな問題でしょう。

以前、我々のような不動産企業経営者向けの勉強会で、私は「不動産をどの会社から購入したのか、いつ、いくらで購入したのか、どういうローンを組んでいるのかといった情報を透明化することによって、以前から日本の不動産業界で取りざたされている『情報の非対称性』の問題が解消し、不動産の流通量の増加につながるのではないか」と提言したんです。この提言に対して、国土交通省側の担当者様からは「それは日本人の気質として難しい」との返答がありました。

――「日本人の気質では」とはどういう意味ですか?

「誰から買った」「いくらで買った」「ローンの年数はどれくらいか」などの情報は、日本では「個人情報」に相当するため、情報公開に抵抗を感じる人が多いんです。例えば、高級住宅街や京都の歴史ある土地、著名人の邸宅など、「情報を公開しないでほしい」という日本人が多いことも事実です。多くの不動産テックの若手経営者が、この「情報の非対称性」を解消するために努力していますが、「日本では難しい」と言われてしまうと、心が折れてしまう不動産テックの若手経営者もいるでしょう。

しかし、ここで「ダメだ」とは考えずに、「日本人の性質を考えるとそうかもしれない」と受け入れる必要があります。そして、「だったらどうするべきか、どうしたらいいのか」を考える。日本の不動産テックが進む方向を見極め、アジャストを続けていくことが大切なんです。

私は、よく社員に「変化こそ永遠である」と伝えているのですが、どんな業界であれ、変化は永遠に続くものです。それに対応して、自分たちも変化を続けていかなければなりません。

――日本固有の問題であれば、日本固有の対処をするしかないわけですね。

「日本人の性質」という固有の問題があるなら、日本独自の対処法によってガラパゴス的に進めていけばいいんですよ。「日本人の性質を米国人のように変える」などとできないことにエネルギーを注ぐのではなく、日本人にも受け入れられる方法を模索し、見つけていくしかないでしょう。

先ほどの「情報の非対称性」に関していえば、国交省と不動産テック協会がそれぞれ推し進めている不動産IDによって、ある一定の分野において情報格差の問題は解消されるのではないかとみています。

個人情報に関する部分は難しいでしょうが、たとえば「水害への対策はどうなっているのか」「建っている地盤に問題があるか」「過去に事件や事故が起きているか」といった情報を不動産IDに紐付けるだけでも、個人と事業者の間にある情報格差は埋まるはずです。(後編に続く)