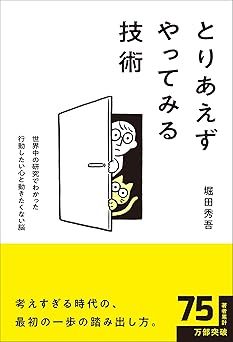

本記事は、堀田 秀吾氏の著書『とりあえずやってみる技術』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

とりあえずやってみるための仕組みづくり

新しく読みたいと思って本を買ったのに、1ページ目で止まってしまった。

週末にジムに行こうと決めていたのに、ソファから立ち上がれなかった。

久しぶりに連絡を取りたい友人がいるのに、メッセージを送る手が止まった。

興味のある講座を見つけたのに、「また今度でいいか」と申し込まずに終わった。

こんなふうに、何か新しいことを始めたいと思いながらも、なかなか行動に移せないことがあります。

ただそれは、意志が弱いからでも、怠けているからでもありません。単純に、新しい行動には「エネルギー」が必要だからです。

この「最初の一歩」を踏み出すために必要な筋力は、行動を始める大きなハードルとなります。

たとえば、知らない町に引っ越す、初めましての人と会話する、新しいスキルを学び始めるといった行動には、エネルギーの消費や不安、未知への緊張といった心理的負荷がかかります。

つまり、行動自体が難しいのではなく、始めることが難しいのです。

このように、脳は新しい行動を前にすると、負荷や不確実性を感じて無意識のうちに先延ばしを選びます。

こうした行動のハードルを下げる方法の一つが、「他人の真似」=「TTP(徹底的にパクる)」です。

ペンシルベニア大学のメーアらは、1,000人以上を対象にした研究で、運動習慣がある人の行動をそっくりそのまま真似したグループが、もっとも高い確率で自分自身の目標達成に成功したことを報告しています。まるでコピペするように行動を写すことで、初動の負担が軽くなったのです。

この背景には「ミラーニューロン」と呼ばれる神経細胞の働きがあります。

これは、他人の動作を見るだけで、自分が同じことをしているように脳が反応する仕組みです。つまり、うまくいっている人のやり方を見るだけで、脳はすでに行動準備を始めているのです。

もう一つ、行動のスイッチを押すうえで効果的なのが「環境」です。

はじめにでもお伝えしたように、ラッセル・A・ポルドラックの著書『習慣と脳の科学』では、「新しい習慣を築くことに成功した人は、そうでない人に比べて引っ越しの経験が3倍多い」というデータが紹介されています。環境の変化が、習慣や行動パターンの再設計を促すのです。

つまり、行動を変えるには自分の意志を鍛えるだけでは不十分であり、外部のきっかけや仕組みの工夫が重要なのです。

この観点から特に注目されているのが、行動経済学の「ナッジ理論」です。

ナッジとは「ひじでそっとつつく」という意味で、強制せずに選択肢の出し方やタイミングを工夫することで、人の行動を自然と良い方向へ導く考え方です。

たとえば、「整列してほしい場所に靴跡のマークを貼っておく」「毎朝の服を前日に準備しておく」「勉強机に本を開いたまま置いておく」「予定の10分前にアラームを設定する」といったちょっとした仕掛けはすべて、意志の力に頼らずに行動を引き出すナッジです。

さらに、心理学者バンデューラが提唱した「自己効力感」も、行動開始に大きな影響を与えます。自己効力感とは、「自分にはできそうだ」という実感のことです。

これは、小さな成功体験を積み重ねることで育っていきます。

「5分だけやってみる」「今日だけ試してみる」などの小さな一歩が、やがて自分にもできるという感覚を強くしてくれるのです。

まとめると、新しいことを始めるには、

- 誰かを真似する(TTP)

- 環境を変える

- ナッジを使って行動を誘導する

- 小さな成功体験で自己効力感を育てる

といった、外側からの仕掛けが有効なのです。やる気や根性に頼るのではなく、行動しやすい構造をつくることが何よりのエネルギー節約になります。

動こうとしても動けないときは、無理に自力で始動させようとせず、外側の力を借りることも大切です。誰かと約束をする。予定に入れる。小さなタスクを共有する。

こうした行動のきっかけを外からつくってしまえば、エネルギーの負荷を大きく下げることができます。

新しいことを始めるのに必要なのは、やる気ではなく「始める仕組み」です。

意志の力でなんとかしようとするより、システムとして「始めやすい構造」をつくるほうがはるかに持続可能です。

行動を起こすためのエネルギーは、自分のなかにだけあるとは限りません。周囲の人や環境、ツールや仕組みにも、そのエネルギー源は隠れています。

とりあえずやってみるためのハードルを下げる工夫をいくつも持っておくことが、行動力を支える鍵です。

現状維持は脳にとって都合がいい

「新しいことをして失敗するくらいなら、別にこのままでいい」

そんな思いが浮かぶとき、私たちはすでに「現状維持バイアス」の影響を受けているのかもしれません。

「変えるにはエネルギーが要るから」

「下手に変えて失敗したら怖いから」

そうした本能的な感情が現状を正当化し、変化への一歩をためらわせます。

専門は、司法におけるコミュニケーション分析。言語学、法学、社会心理学、脳科学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。

テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。

おもな著書には、『科学的に元気になる方法集めました』(文響社)、『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)、

『科学的に自分を思い通りに動かすセルフコントロール大全』(木島豪氏との共著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。

科学的な知見をもとに問題解決のヒントとなる書籍を執筆し、これまでの累計部数は75万部を突破している。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。