本記事は、黒田 武志氏の著書『私たちは地域の社会課題をビジネスで解決したい』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

資源大国並みに眠る日本の「都市鉱山」

「環福連携モデル」の「環」は、「都市鉱山」を掘り起こす小型家電リサイクル事業を指します。まず、最初に都市鉱山のリサイクルについてお話をしていきたいと思います。

都市鉱山の概念は、1980年代に東北大学の南條道夫教授らによって提唱され、当初は航空機の話として語られていましたが、のちにその他の資源回収についても言及されるようになりました。

私が都市鉱山について知ったのは、第一人者である原田幸明先生の著書を手に取ったのがきっかけです。

原田先生は、国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)の元素戦略クラスター長として、『図解よくわかる「都市鉱山」開発』(日刊工業新聞社)という書籍を出されていました。もう十数年前のことですが、この本を一読して目からうろこが落ちる思いがして、すぐに原田先生を訪ね、今の事業の立ち上げに際してご指導、ご協力いただきました。

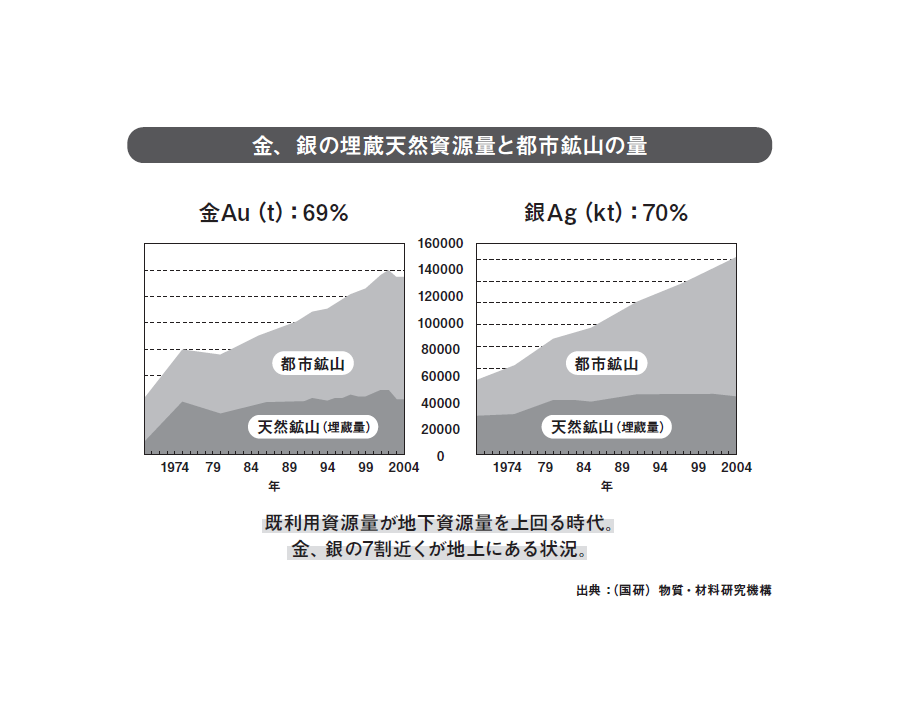

都市鉱山に関して、物質・材料研究機構が2008年1月に発表した数字があります。

これによると、日本の都市鉱山における金の埋蔵量は6,800トンで、世界の現有埋蔵量4万2,000トンの約16%、銀は6万トンで実に22%にも相当するといいます。他にも、インジウム61%、錫11%、タンタル10%と、日本の都市鉱山には世界の埋蔵量の1割を超える金属が多数眠っていることが明らかになりました。

日本は資源の乏しい国といわれてきましたが、それは石油や石炭、天然ガスなどの天然資源が乏しいというに過ぎません。都市鉱山の観点からすると、日本は世界有数の資源大国に匹敵するといえるのです。

2050年金銀銅などの天然資源は枯渇する

産業革命以来、人類は地下に眠る天然資源を掘り上げ、地上に都市鉱山を積み上げてきたわけですが、このペースで天然鉱山を採掘し続けると2050年には多くの天然資源が枯渇してしまうといわれています。

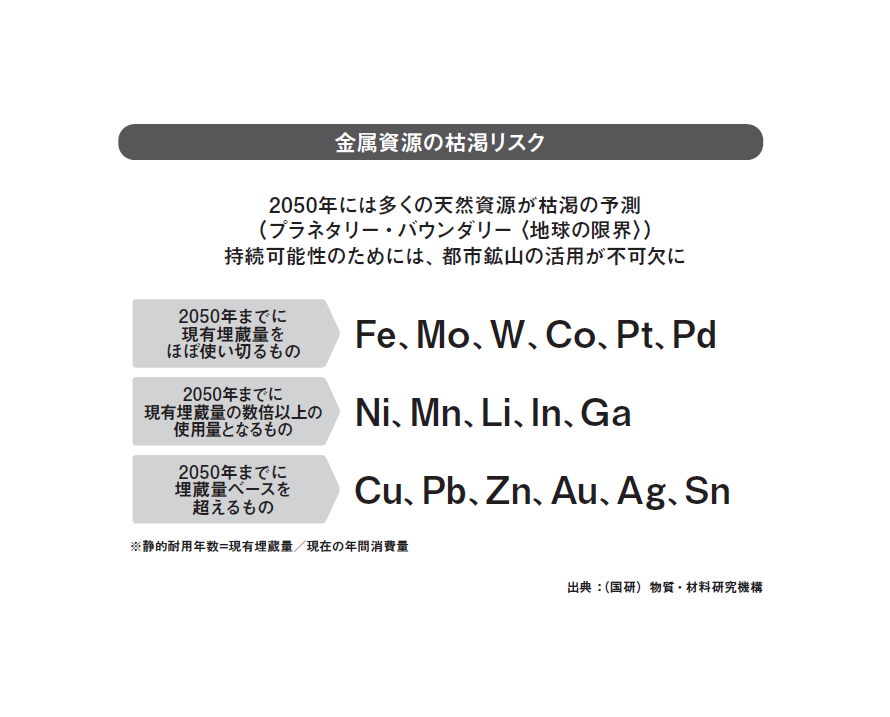

以下は、経済産業省の資料からの引用になりますが、人類の活動は地球の環境収容力を超えつつあるとし「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」という言葉で、限界が徐々に、確実に近づいていることが指摘されています。

国際連合(UN:United Nations)によると、世界人口は2022年の80億人から、2050年には97億人に増加することが予測されています。

そして、発展途上国を中心に今後も経済成長や消費拡大が予想される中で、国際資源パネル(IRP:International Resource Panel)のシナリオ分析では、世界の資源採掘量は、2015年の880億トンから2050年には1,830億トンへと2倍以上に増加すると見込まれています。

人口増に伴い資源採掘量も拡大するということですが、世界のマテリアル需要はそれ以上に増大し、金属資源の現有埋蔵量に対して、2050年までの累積需要量は大幅に超過すると予測されています。

特に、金、銀、銅、鉛、錫といった資源は、2050年までの累積需要量が埋蔵量の2倍を超えると予想されるなど、現時点では経済的に採掘が困難なものまで含めた埋蔵量ペースでも、2050年までの累積需要量を超過している金属資源が多くあり、将来的には金属資源の枯渇リスクが顕在化するといわれています。

このようなことを背景として、日本の社会に眠る都市鉱山のリサイクルを促進し、海外に流出させず国内資源循環させていくための法律、小型家電リサイクル法が2013年に施行されました。

730を超える自治体と協定締結

家電に関する法律は、大型家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)を対象とする家電リサイクル法と4品目以外のすべての小型家電製品を対象とする小型家電リサイクル法の2つがあります。当社が手掛けるのは小型家電リサイクル法のほうで、2014年に環境省、経済産業省の大臣認定を取得し新規参入しました。

家庭で使用された小型家電の回収責務は法律上、全国の市町村が担っています。

しかし、新たに回収の分類をひとつ増やして回収することは、自治体にとって大きな負担です。粗大ごみとして回収したものの中から職員が小型家電を分類していく「ピックアップ」を行ったり、役所に回収ボックスを設置するなどしていますが、それだけでは回収が進みません。

そこで私たちは、自治体と協定を締結し、「行政サービスの一環」としてインターネットと宅配便を活用した回収サービスを提供して、市民の方が自宅にいながら便利に利用できるようにしています。パソコンが入っていれば送料無料になるので、パソコンや周辺機器を中心に利用されています。協定を結ぶ自治体では、市のホームページやごみの分別表、あるいは広報誌で、パソコン等の小型家電回収のサービスとして当社の宅配回収を案内いただいており、市民の方は、それをご覧になって利用いただいています。

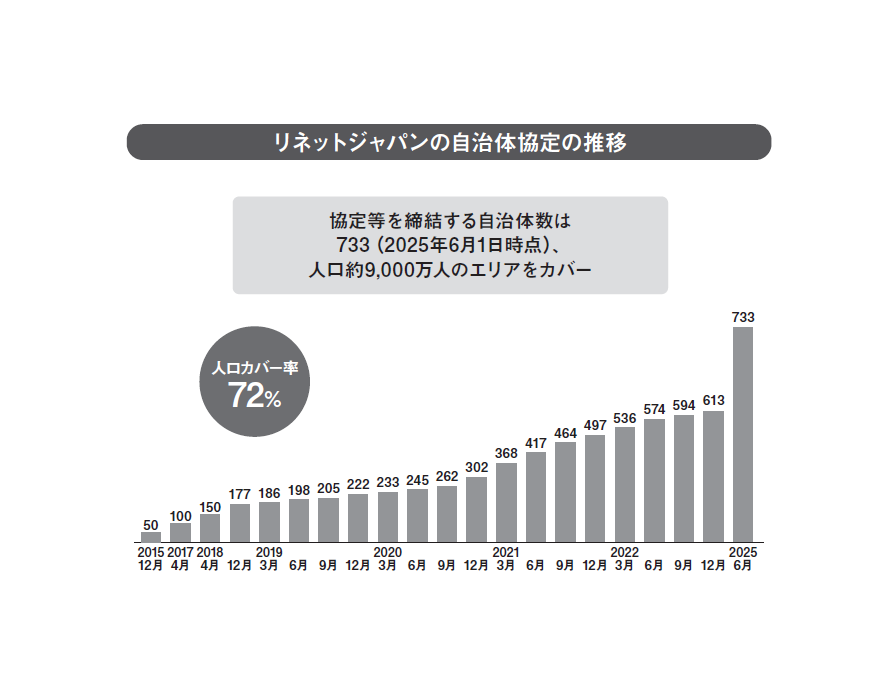

私たちは補助金などに一切頼ることなく、ビジネスの採算ベースでこのサービスを提供しているので、自治体はコストをかけずに小型家電の回収責務を果たすことができます。また消費者の方々にとっても、便利かつパソコンなどの個人情報セキュリティ面でも安心なサービスということで、協定を締結する自治体は全国で730を超えるまでに広がってきました。

まさに、民間の力を活用し地域の社会課題を解決する公民連携の成功モデルといえるものです。

2025年6月1日現在、全国市町村1,741のうち、733の自治体、人口でいうと約9,000万人と協定を結んでおり、人口カバー率で72%となっています。

政令市では全国ですべての市と協定等を締結。中核市では62市中40市で締結しています。

エリア別では、北海道66市町村、東北43市町村、関東209市区町村、甲信越38市町村、北陸14市町村、中部75市町村、近畿106市町村、中国32市町村、四国5市町村、九州137市町村、沖縄8市町村となっています。

実績がない当初は、自治体との協定が思うように進まず苦労しました。地元の愛知県大府市に応援していただき最初に協定を締結しましたが、最初は私自身、一つひとつ自治体を訪ね、ご担当の方や市長に説明することで協定の輪を広げていき、10年かけて全国733までになりました。協定締結に際しては、市長と私とで協定式をさせていただいていますが、今では私たちの活動に共感し、応援してくださる市長やご担当の方が全国に多くいらっしゃいます。

全国の多くの自治体と協定を締結している関係を活かして、次は、これをステップアップする形で障がい者雇用の取り組みにつなげていきたいと思っています。本書もその環福連携構想を広く知っていただくために執筆していますが、これから、自治体の方や地域の障がい福祉に携わる方々に向けて各地で説明会も開催していきます。

1965年大阪府生まれ。大阪公立大学(旧大阪市立大学)商学部卒業。

1989年トヨタ自動車(株)に入社し、国内・海外のアフターマーケット部門の企画業務に従事。

2000年トヨタ自動車(株)、ブックオフコーポレーション(株)からの出資を得て現在のリネットジャパングループ(株)を設立。2014年経済産業省および環境省大臣認定を取得し、都市鉱山をリサイクルする小型家電リサイクル事業に参入。2016年東京証券取引所グロース市場上場。

700超の自治体と協定を締結し、都市鉱山リサイクルを推進するとともに、障がい者雇用1万人の創出を掲げて「環福連携モデル」の実現を目指している。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。