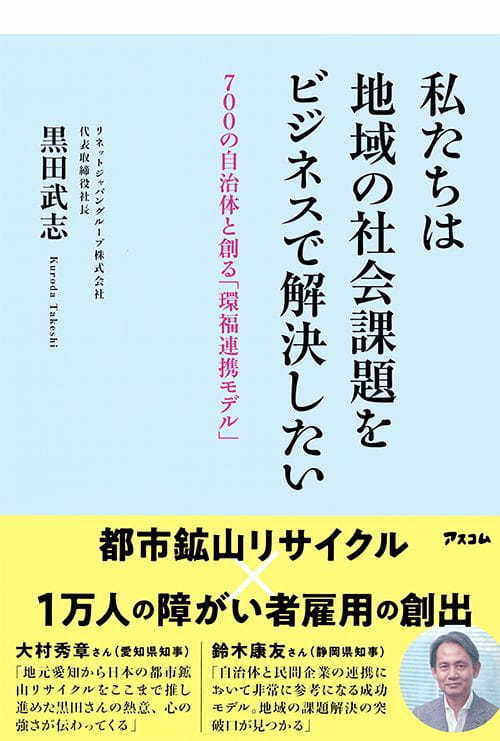

本記事は、黒田 武志氏の著書『私たちは地域の社会課題をビジネスで解決したい』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

日本の都市鉱山の発掘に力を注ぐべき

海外都市鉱山の確保も確かに重要です。しかし経済安全保障の観点でいえば、天然資源のみならず都市鉱山まで海外に依存することは、リスクになりかねません。そもそも都市鉱山の輸入に頼る前に、資源大国並みに眠る国内の都市鉱山の回収や国内資源の循環に注力すべきではないでしょうか。日本国内の都市鉱山の掘り起こしは緒に就いたばかりで、まだ1合目あたりなのです。

日本全国では約半数の家庭にパソコンが眠ったままになっており、数にして約3,000万台以上が退蔵されている状態です。スマホや携帯電話にいたっては、およそ2億台が退蔵されているといわれています。

また、法人のパソコンについても、リース会社など廃棄物処理法のライセンスで処理される場合は海外に流出することが多く、廃棄されるパソコン全体の約4割が海外に輸出されています。さらに今後、約6,000億円の国費によって小中学校に整備されたGIGAスクールパソコン約950万台のリサイクル需要が発生しますが、どこまで国内資源循環が徹底されるのかは、現時点で不透明です。

国費や自治体の予算で購入される省庁や県庁、市役所で利用されているパソコン端末や小型家電についても、小型家電リサイクル法での処理に移行すべきということは先ほどお話しした通りです。

このように国内の足元で着手できていないこともまだまだ多く、資源循環の成果を上げるなら、この領域に着手することが不可欠だと思います。

回収の重要性と個別リサイクル法の横の連携

リサイクルにおいて、効率的に資源を集めることの難しさについて、慶應義塾大学の名誉教授で、環境省や経済産業省の中央環境審議会においても要職を務められた細田衛士先生が、著書『資源の循環利用とはなにか~バッズをグッズに変える新しい経済システム』(岩波書店)の中で分かりやすく述べられておりました。大事な部分ですので、再度、ご紹介させてください。

リサイクル回収の難しさは、「疎」なものを「密」にすることの難しさであるといいます。

「疎」とは、“まばら”であるという意味です。

新しく作られた製品は、工場に密な形で存在していますが、流通段階で徐々に疎な形になります。動脈経済の物流形態は基本的に密→疎のプロセスを踏み、資源が製品という形で分散していきます。

一方、静脈のプロセスは逆で、疎ら(まばら)に発生する使用済み製品などの静脈資源を密にしなければいけないという疎→密のプロセスを踏むことになります。疎らに発生したものを効率的に回収するのは容易なことではなく、動脈物流に比べ静脈物流ははるかに難しいと細田先生は指摘しています。

静脈ビジネスも今後、規模の経済が必要となってきますが、そのためには効率的な収集運搬が必須であり、モノが集められなければ規模の経済性などが働くわけもなく、集荷力こそが重要といわれています。

私たちが行っている小型家電リサイクルの宅配回収は、まさに疎→密の効率的なプロセスです。私たちがインターネットと宅配便を活用し、全国の自治体と連携しながら構築してきた回収ネットワークは、税金を一切使わず採算ベースで運営されており、リサイクル制度全体を見渡しても数少ない成功事例です。今後、サーキュラーエコノミーへの転換が進んでいく中で、動脈側のリサイクル資源確保のニーズも高まることから、回収インフラとして、ますます重要性が高まってくると考えています。

また、細田先生は日本のリサイクル法の特徴として、個別リサイクル法が縦割り型になっており、廃棄物処理法と資源有効利用促進法の下位法として位置付けられているため、上下のつながりはあるものの、横のつながりが希薄であることを指摘しています。

例えば、家電リサイクル法と自動車リサイクル法は、原理的に無関係で有機的につながっていないため、たとえ自動車リサイクルと家電リサイクルを一緒に処理することが効率的でもそれはできません。

同様に、収集運搬や集荷力の向上のために、小型家電で築いた無料の宅配回収ネットワークを用いて、別の個別法で定められている大型家電やリチウム電池などの電池類などを一緒に回収することもできません。

今後、これまでのリニア経済からサーキュラー経済への構造転換に向け、回収品目や回収量を増やしていくことが必要となってきますが、個別法ごとに一般消費者からの回収の仕組みを構築していくことは難易度が高く現実的ではありません。各リサイクル法を横に連携させ、私たちが築いてきた宅配回収ネットワークと製造メーカーとが動静脈連携することで高い回収効率で回収量を拡大していき、それを処理会社につないでいくことが有効だと考えています。

1965年大阪府生まれ。大阪公立大学(旧大阪市立大学)商学部卒業。

1989年トヨタ自動車(株)に入社し、国内・海外のアフターマーケット部門の企画業務に従事。

2000年トヨタ自動車(株)、ブックオフコーポレーション(株)からの出資を得て現在のリネットジャパングループ(株)を設立。2014年経済産業省および環境省大臣認定を取得し、都市鉱山をリサイクルする小型家電リサイクル事業に参入。2016年東京証券取引所グロース市場上場。

700超の自治体と協定を締結し、都市鉱山リサイクルを推進するとともに、障がい者雇用1万人の創出を掲げて「環福連携モデル」の実現を目指している。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 「資源がない国」は嘘だった? 都市鉱山が日本を変える

- 「再利用する」から「捨てない前提でつくる」へ、経済のデザインが変わるとき

- 眠れる3,000万台が資源大国をつくる、「都市鉱山」を掘り起こす回収革命

- 取り組みの内容よりも、「なぜやるのか」が見られている