本記事は、黒田 武志氏の著書『私たちは地域の社会課題をビジネスで解決したい』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

「サーキュラーエコノミー」という世界の潮流

「サーキュラーエコノミー」という言葉をご存知でしょうか? 2010年代に欧州で生まれた言葉で、経済政策、環境政策などを語るうえで欠かせない世界の大きな潮流になっています。

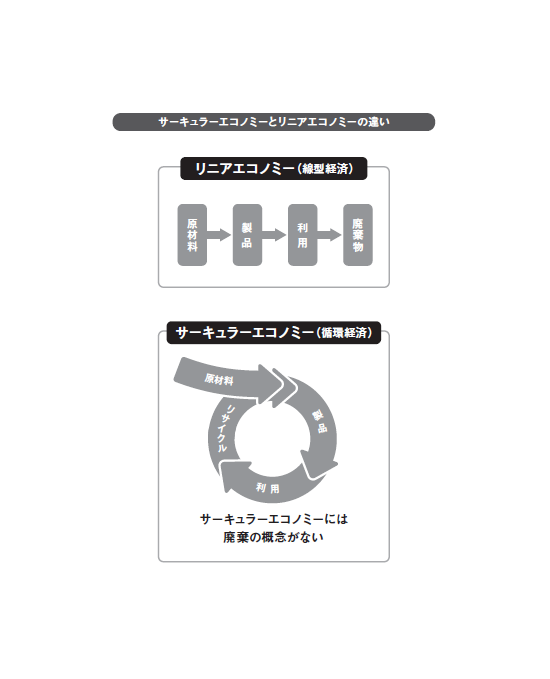

これまでの経済は、大量生産、大量消費、大量廃棄という一方通行型(リニア型)の構造でした。これを、資源を循環させるサーキュラー型の経済構造へ転換させようというのが、サーキュラーエコノミーの考え方です。Circular Economy を略して「CE」と呼ばれたりします。

サーキュラーエコノミーは、資源の効率的な循環利用の仕組みを構築し、資源やエネルギーの消費を抑え、新しい価値を生み出そうとする社会経済システムです。

従来のリニアエコノミーとの違いは、バリューチェーンにおいて廃棄物の発生を前提としているか、という点にあります。一般的な経済モデルであるリニアエコノミーでは、原材料、製品・利用・廃棄物といったバリューチェーンの流れが直線となっていて、廃棄物の発生が前提です。

一方で、サーキュラーエコノミーでは、資源の回収や再利用が前提とされているため、廃棄物という概念がなく、一度消費された製品も再資源化され循環します。

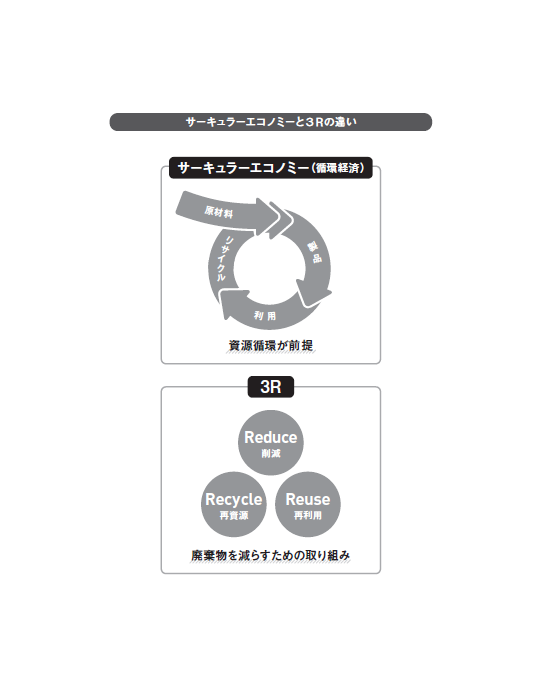

では、これまで日本で広く取り組まれてきた3RのReduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)とサーキュラーエコノミーでは、何が違うのでしょうか。

3Rでは廃棄物ができるだけ出ないように設計することや、廃棄物の一部を再資源化・再利用することなどが目指されますが、少なからず廃棄物が出ることが前提になっています。

先述したようにサーキュラーエコノミーは、廃棄を前提としない考え方のため、製品・サービスの設計段階から廃棄物を出さないようにデザインし、従来は廃棄されていたものも原料化することで、できるだけバージン原料を投入せずに循環的なルートを構築するというものなのです。

サーキュラーエコノミーの推進団体であるエレン・マッカーサー財団は、「サーキュラーエコノミーの3原則」を次のように定めました。

- 廃棄物と汚染を生み出さないデザイン(設計)を行う

- 製品と原料を使い続ける

- 自然システムを再生する

日本においては、環境省がサーキュラーエコノミーを次のように定義しています。

「循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。」(令和3年版「環境・循環型社会・生物多様性白書状況第1部第2章第2節循環経済への移行」より抜粋)サーキュラーエコノミーが世界的に注目を集めている背景にあるのは、言うまでもなく「資源の枯渇」や「廃棄物による環境汚染」といった社会課題です。

1965年大阪府生まれ。大阪公立大学(旧大阪市立大学)商学部卒業。

1989年トヨタ自動車(株)に入社し、国内・海外のアフターマーケット部門の企画業務に従事。

2000年トヨタ自動車(株)、ブックオフコーポレーション(株)からの出資を得て現在のリネットジャパングループ(株)を設立。2014年経済産業省および環境省大臣認定を取得し、都市鉱山をリサイクルする小型家電リサイクル事業に参入。2016年東京証券取引所グロース市場上場。

700超の自治体と協定を締結し、都市鉱山リサイクルを推進するとともに、障がい者雇用1万人の創出を掲げて「環福連携モデル」の実現を目指している。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。