本記事は、黒田 武志氏の著書『私たちは地域の社会課題をビジネスで解決したい』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

企業や経営者、社員の「動機・意図」という視点

これからの時代、企業は、これまでの営利だけでなく、社会的な取り組みについても求められてくるのは間違いないところです。

様々なところでそのようなことが取り上げられているわけですが、その中で、私自身は、あまり言われていない視点ですが、企業や経営者、社員の「動機・意図」というのが非常に大事な要素なのではないかと考えています。いち経営者の立場になりますが、「動機・意図」という視点のお話をしたいと思います。

企業という営利を目的にした組織の中で、短期的には利益に結びつかないこともある社会的な活動にもしっかりと取り組み、定着させるためには、「社会的大義」として掲げたり、企業の「パーパス」として言語化したりするだけで推進力になるでしょうか?

組織の生存本能のように組み込まれている営利追求の中で、社会的な取り組みは、どうしても「頭では分かっているけれども」と脇に追いやられてしまうことも多いのではないでしょうか?

『論語と算盤』の「と」の考え方、新しい資本主義の官も民もの「も」のように、2つを、どのように動機付けしてつなぎ合わせるのか。具体的に実践していく経営者の立場としては、それが肝のように思います。

「信頼」を構成する4つの要素

社会的な取り組みをすることは、企業が社会から信頼を得ることにつながるといわれます。では、その信頼とはどのように生まれるものなのでしょうか。

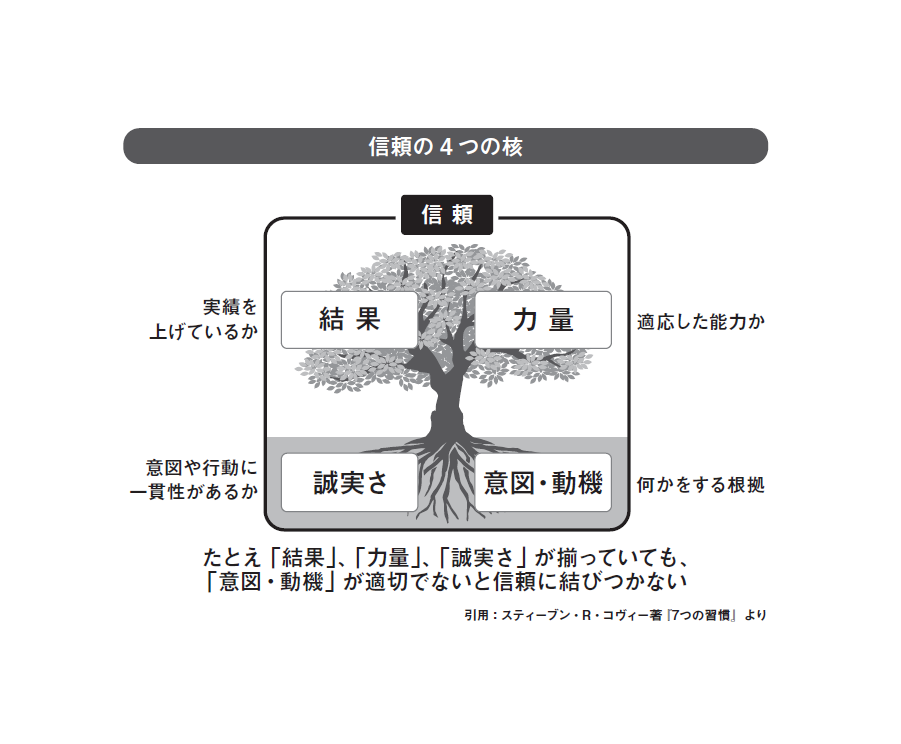

自分が若い時代に受けたセミナーで、なるほどと思い、今でもよく覚えていることがあります。それは、スティーブン・コヴィー博士が提唱している「信頼性の4つの核」です。

信頼は「結果」、「力量」、「誠実さ」、「意図・動機」という4つの要素で成り立っており、結果は「実績を上げているか」、力量は「求められることに適応した能力があるか」、誠実さは「言葉と行動の一貫性があるか」、意図・動機は「思惑はどうなのか」であるといいます。

ほとんどの人は、その要素ごとに高く評価したり、低く評価したりしているのですが、実際には、この4つの要素で成り立っていることに気づいておらず、人に対して信頼性があるのかないのかという、全体しか見えていません。

例えば、とても誠実で善意のある人がいたとします。実績も申し分ない。しかし、何かの職務に必要な力量を持っていなかったとしたら、信頼してその仕事を任せることはできません。

また、非常に誠実で、力量もあり、抜群の実績を残している人がいるとします。しかし、自分のメリットだけを追い求め、こちらのメリットに配慮する姿勢がないような意図であれば、完全に信頼することはできません。

4つの要素をもう少し説明すると、「結果」というのは、実績を上げているかということです。仕事の信頼を獲得するには、言うだけでなく、実際に成果を上げてきているのか、その実績が重要です。

次に「力量」は、優れたパフォーマンスを生み出すための才能、スキル、知識、生産能力などです。しかし、その力量は携わる仕事やポジション、取り組む事柄に必要な力量でないと信頼につながりません。たとえ営業が優秀で力量があっても、管理部門で力を発揮するという信頼には至りません。つまり、適応しているかどうかが大事なのです。専門分野で何の能力も持たない専門家の証言には誰も耳を傾けません。

次に「誠実さ」です。一般的には正直さということになりますが、意図と行動が同じで一貫性があることと定義されています。言行一致ということです。

そして「意図・動機」は何かをする根拠であり、「あること」を「なぜ」するのかということです。ある調査機関が様々な職業の信頼レベル調査をした結果、最高はNGOで、最低は政治家でした。

同じように医療、人権、貧困、環境などの社会問題に取り組んでいながら信頼に差がつく主な要因は、意図・動機にあります。影響が及ぶ人々全員にとって何が最善かを真剣に考えているのか、それとも権力争いや党利党略、自分のエゴや私利が第一と思われているかの違いにあるということです。

他の3つの要素である結果、力量、誠実さが揃っていたとしても、意図・動機が適切でなければ、疑わしい人と見られかねません。疑わしい動機は傍目にも分かるものなので、完全に信頼するわけにはいかないのです。

樹木に例えると、結果と力量は地上に現れている部分で、誠実さ、意図・動機は地面の下にある根っこの部分になります。

営利企業が社会性のある取り組みをする場合も、その根っこにある意図や動機が見られているのではないでしょうか? 企業が掲げる社会性が、社会的大義として掲げられながらも、建前であった場合、消費者やステークホルダーには見透かされてしまうように思います。

また、社内の従業員もそれを敏感に感じとって、本気の取り組みにならないように思います。そして、そのような場合は、せっかく取り組む社会性のある取り組みも、充分な信頼に結び付くものに至らないのかもしれません。

1965年大阪府生まれ。大阪公立大学(旧大阪市立大学)商学部卒業。

1989年トヨタ自動車(株)に入社し、国内・海外のアフターマーケット部門の企画業務に従事。

2000年トヨタ自動車(株)、ブックオフコーポレーション(株)からの出資を得て現在のリネットジャパングループ(株)を設立。2014年経済産業省および環境省大臣認定を取得し、都市鉱山をリサイクルする小型家電リサイクル事業に参入。2016年東京証券取引所グロース市場上場。

700超の自治体と協定を締結し、都市鉱山リサイクルを推進するとともに、障がい者雇用1万人の創出を掲げて「環福連携モデル」の実現を目指している。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。