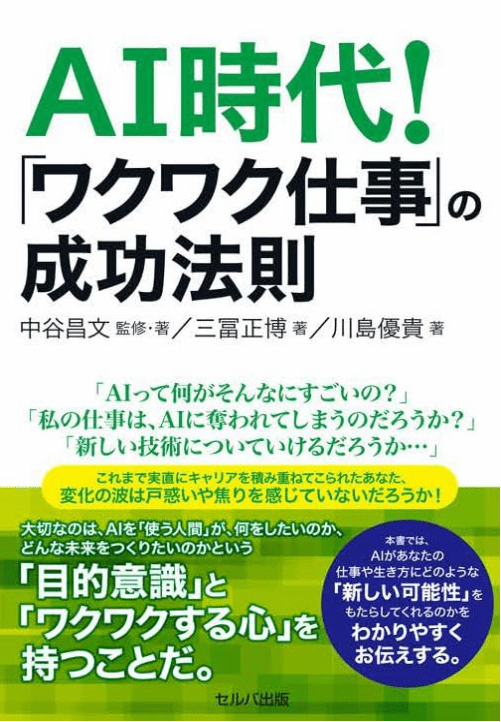

本記事は、三冨 正博氏・中谷 昌文氏・川島 優貴氏の著書『AI時代!「ワクワク仕事」の成功法則』(セルバ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

失敗しないAI導入ステップ

「社長のワクワクが、会社の未来をつくる」

その情熱的なビジョンが社員に共有され、組織全体が同じ方向を向いて走り出す準備が整ったとしても、実際のAI導入の道のりは、決して平坦ではありません。闇雲に高価なシステムを導入してしまったり、現場の実情を無視した計画を進めてしまったりすれば、せっかくの熱量も空回りし、やがては冷めてしまいます。

では、組織としてAI導入を成功させるためには、具体的にどのようなステップを踏んでいけばよいのでしょうか。

その答えは、「まず、AIを『知る』ことから始め、次に『小さく試す(PoC:概念実証)』、そして最後に『仕組み化する』」という、きわめて地に足のついた、しかし多くの企業が見落としがちなプロセスにあります。

そして、このプロセスを正しくナビゲートできるかどうかが、AI時代の企業の明暗を分けると言っても過言ではありません。

多くの企業が陥る「何を使えばいいですか?」という罠

私、川島が代表を務めるAIパートナーズ株式会社には、日々、多くの経営者の方々からAI導入に関するご相談が寄せられます。

その中で、非常によくあるのが、「うちの会社に合うAIシステムはどれですか?」「どのツールを使えば、業務が効率化できますか?」という、「手段」から入る質問です。

その気持ちは痛いほどよくわかります。

「とにかく早く成果を出したい」「手っ取り早く解決策が欲しい」。しかし、この「何を使えばいいか」という問いから始めてしまうと、多くの場合、高額なシステムを売りつけられたり、自社の課題とはズレたツールを導入してしまったりする「失敗の罠」に陥りがちです。

なぜなら、AI関連の製品やサービスを提供する企業の多くは、当然ながら自社のプロダクトを売りたいと考えています。彼らは、「このシステムさえ導入すれば、あなたの会社の課題はすべて解決しますよ」と、魅力的な言葉で語りかけてくるでしょう。

しかし、その言葉を鵜呑みにし、自社の現状や目的を深く見つめないまま高価な契約を結んでしまうと、どうなるでしょうか。

結果は火を見るより明らかです。現場では使いこなせず、期待した効果も上がらず、やがては「高価な置物」として放置されてしまうのです。

AI導入の本当のスタートラインは「まず、知ること」

私が強く危惧しているのは、まさにこの点です。AI導入の成功は、「どのツールを使うか」で決まるのではありません。その前に、社長自身が、そして社員1人ひとりが、「AIとは何か」「AIで何ができるのか」という基本的なリテラシーを身につけ、AIを前提とした思考ができるようになること。それこそが、本当のスタートラインなのです。

考えてみてください。社員が誰も自動車の運転免許を持っていないのに、いきなり最新鋭のトラックを大量に導入する会社があるでしょうか。ありませんよね。まずは、運転の仕方を学び、交通ルールを理解し、安全に乗りこなせるようになって初めて、そのトラックは本来の価値を発揮するのです。

AIも同じです。まずは、社長から新入社員まで、すべての人がAIの基本的な「使い方」や「考え方」を学ぶ。ChatGPTやGeminiといった無料で使えるツールに触れ、「こんなことができるんだ!」という小さな成功体験を積み重ねる。そうして組織全体のAIリテラシーが底上げされて初めて、「では、このAIを、私たちのビジネスにどう活かしていこうか?」という、建設的な議論が可能になるのです。

なぜ、多くのAI企業は「使い方」を教えてくれないのか

ここで、1つの素朴な、しかし重要な疑問が浮かびます。「なぜ、多くのAI関連企業は、自社の高価なシステムを売る前に、こうした基本的なAIリテラシー教育を提供してくれないのだろうか?」と。

その背景には、少し皮肉な現実があります。それは、ChatGPTやGeminiといった汎用的なAIツールが、あまりにも便利で高性能すぎるからです。正直なところ、多くの企業が抱える課題の大部分は、これらの無料で使えるツールと、人間の少しの工夫を組み合わせるだけで、十分に解決できてしまいます。

もし、AI企業がその「真実」を正直に教えてしまったら、どうなるでしょうか。多くの顧客は、「それなら、高価な専用システムを導入する必要はないですね」「まずは無料ツールで試してみます」と考えるでしょう。そうなれば、AI企業は自社のプロダクトが売れなくなり、ビジネスが成り立たなくなってしまうのです。

だからこそ、彼らは「自社のシステムでしかできないこと」を強調し、AIの本質的な使い方や、無料ツールの可能性については、敢えて深く語ろうとしないのです。

AIパートナーズが「使い方」にこだわる理由

AIパートナーズが、業界随一と言われるほど「わかりやすさ」と「使い方」に特化した講座を展開しているのは、まさにこの問題意識に基づいています。私たちは、特定のAIプロダクトを売ることを目的としていません。私たちのゴールは、クライアント企業の1人ひとりがAIリテラシーを身につけ、自らの力で、自社の課題を解決できるようになることです。

AIパートナーズの講座では、難しい専門用語や技術論は一切使いません。パソコンが苦手な方でも、その日のうちに「AIって、面白い!」「これなら自分にもできる!」と実感できるような、実践的なワークショップを数多く用意しています。

そうして、まずはAIに対する心理的なハードルを取り払い、「楽しさ」と「小さな成功体験」を積み重ねていただく。それが、私たちの何よりも大切にしていることです。

「専門家」との、新しい付き合い方

もちろん、基本的な使い方を学んだだけでは、すべての課題が解決するわけではありません。「一通り使えるようにはなったけれど、具体的に自社のどの業務にどう応用すればいいのか、アイデアが湧かない……」。そんなふうに、次のステップで悩んでしまう企業もあるかもしれません。

しかし、それでいいのです。その段階に至って初めて、AIの専門家の力が本当に活きてきます。ただし、その付き合い方は、これまでとは全く異なります。

これまでの多くの企業は、「答え」を求めて専門家に相談していました。「どうすればいいですか?」と。しかし、これからの時代に求められるのは、まず自分たちで「こうすれば、もっとよくなるのではないか?」という「仮説」を立て、その仮説を検証し、実現するためのパートナーとして、専門家を活用するというスタンスです。

AIの専門家は、あなたの会社の業務内容や、現場の課題を、あなた以上に知っているわけではありません。本当に価値のあるアイデアや、革新的な解決策の種は、常に現場に、そしてあなた自身の「ワクワク」の中に眠っているのです。

AIの使い方を学び、自分たちの手で小さな試行錯誤(PoC)を繰り返す。その中で生まれた「こんなことをAIで実現できないだろうか?」という仮説を、専門家にぶつけてみる。そうすれば、専門家はあなたの会社の状況に最適化された、的確な技術的アドバイスや、より発展的なソリューションを提案してくれるでしょう。

もし、あなたがこの考え方に共感し、「まずは、AIの本当の『使い方』を学びたい」と感じてくださったのなら。私たちAIパートナーズの講座の扉を叩いてみるのも、1つの選択肢かもしれません。私たちは、AIという最高の相棒と共に、あなたの会社の「ワクワクする未来」を、伴走者として全力でサポートすることをお約束します。

経営者や従業員のAI教育分野を中心に、AIを活用した学びとビジネス支援に取り組む。

子ども向けAI教育「ロジカルAIスクール(ロジスク)」を主宰し、小学生を含めた幅広い世代にAI時代を生き抜く力を育む活動を展開。

企業研修や講演も多数行い、実践的かつわかりやすい指導に定評がある。 最新のAI活用法をわかりやすく伝えることで、多くの人が「ワクワクする未来」を切り開くことを目指している。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。