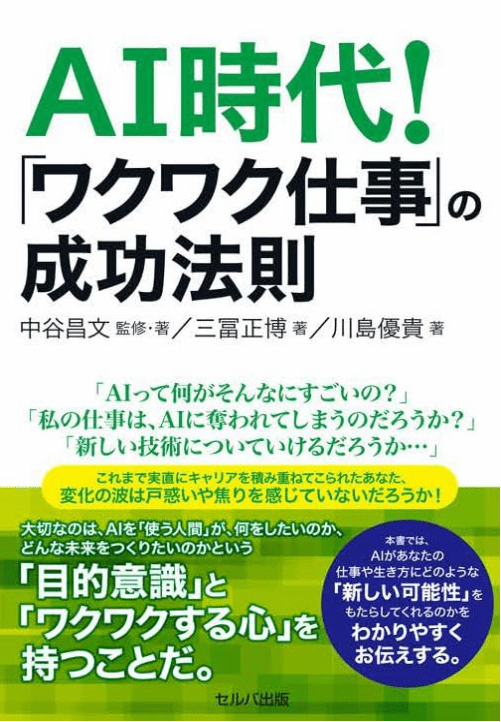

本記事は、三冨 正博氏・中谷 昌文氏・川島 優貴氏の著書『AI時代!「ワクワク仕事」の成功法則』(セルバ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

挑戦と学習を尊重する組織へ

自分の、そして組織の「ワクワク」に気づき、それをAI導入の「目的」として明確に設定できたとき、プロジェクトの風景は一変します。これまで停滞していた空気が嘘のように、組織全体に新しいエネルギーが満ち溢れ、プロジェクトは力強い推進力を得て前進し始めるのです。

それは、ただ単に「やる気が出た」という精神論だけの話ではありません。

「ワクワク」を軸に据えることで、組織の文化そのものが、「挑戦」と「学習」を心から尊重する、しなやかで創造的なものへと変革していくからです。

「やらされ仕事」から「自分たちのプロジェクト」へ

「上からの指示だから」「決まったことだから」という動機で進められるプロジェクトは、どうしても「やらされ感」がつきまといます。メンバーは、決められたタスクをこなすことに終始し、主体的な意見やアイデアを出すことをためらいがちです。

失敗を恐れるあまり、前例踏襲の無難な選択に流れ、新しい挑戦を避けようとする空気も生まれるでしょう。

これでは、AIという革新的なテクノロジーを導入したとしても、その可能性を最大限に引き出すことはできません。

しかし、プロジェクトの目的が「自分たちのワクワク」と結びついた瞬間、それはもはや「誰かの仕事」ではなく、「自分たちのプロジェクト」へと変わります。

「どうすれば、あのワクワクする未来を実現できるだろう?」

「この課題を解決できたら、最高に面白いんじゃないか?」

メンバー1人ひとりが当事者意識を持ち、目を輝かせながらアイデアを出し合い、主体的に行動し始めるのです。

そこでは、役職や年齢に関係なく、誰もがフラットな立場で意見を交わし、互いの知恵と経験を尊重し合います。AIは、その対話を加速させるための「触媒」として機能し、メンバーの創造性をさらに引き出してくれるでしょう。

こうしたボトムアップのエネルギーがプロジェクト全体の推進力となり、トップダウンの指示だけでは決して到達できないような、革新的な成果を生み出していくのです。

「失敗」が「学習」に変わる瞬間

「挑戦」には、常に「失敗」のリスクが伴います。そして、これまでの多くの組織では、失敗は「許されないもの」「避けるべきもの」として捉えられてきました。

一度失敗すれば、評価が下がり、キャリアに傷がつく。そんな恐怖が、社員たちの挑戦する意欲を削ぎ、組織全体を萎縮させてきたのかもしれません。

しかし、「ワクワク」を軸にしたプロジェクトにおいては、この「失敗」の定義そのものが大きく変わります。なぜなら、その挑戦が「心からやりたいこと」に基づいている限り、たとえ期待した通りの結果が出なかったとしても、そのプロセスから得られる「学び」や「気づき」は、決して無駄にはならないからです。

「このやり方ではうまくいかないことがわかった。これも大きな前進だ」

「今回の失敗から、新しい課題が見えてきた。次はこう試してみよう」

失敗は、もはや「終わり」ではなく、次なる成功に向けた貴重な「学習データ」へと変わります。そして、AIはこの「学習」のプロセスにおいても、強力なパートナーとなります。

失敗の原因をAIと共に分析し、改善策を模索し、次のアクションプランを立てる。そうした試行錯誤のサイクルを高速で回すことで、個人も組織も、驚くほどのスピードで成長していくことができるのです。

リーダーに求められるのは、失敗を責めることではなく、むしろ「よくぞ挑戦してくれた!」と、その勇気を称え、失敗から得られた学びを組織全体の財産として共有する姿勢です。

挑戦と学習が尊重される文化が根づいたとき、社員たちは失敗を恐れることなく、AIと共に大胆な仮説検証を繰り返し、やがて大きなイノベーションの種を芽吹かせるでしょう。

「学ぶ」ことが、自然な「喜び」になる

「ワクワク」を原動力とする組織では、「学習」に対する考え方も根本から変わります。これまでは「会社から与えられる研修」や「昇進のために必要な資格取得」といった、どこか受け身で義務的なものと捉えられがちだった「学び」が、「自分のワクワクを実現するために、自ら求めるもの」へと変わるのです。

「あの新しいAIツールを使いこなせれば、自分のアイデアをもっと面白い形で表現できるかもしれない!」

「この分野の知識を深めれば、プロジェクトの課題解決に貢献できるはずだ!」

学びは、もはや「コスト」ではなく、「未来への投資」となります。そして、その動機が内発的なものであるがゆえに、学習の質も、その後の定着度も、格段に高まります。

社員たちは、誰かに強制されるまでもなく、自ら情報を収集し、セミナーに参加し、AIとの対話を通じて新しいスキルを習得していくでしょう。

こうした「学習する組織」への変革は、変化の激しいAI時代において、企業が持続的に競争力を維持していくための、最も重要な鍵となります。そして、その変革の起点となるのが、社員1人ひとりの「もっと知りたい」「できるようになりたい」という、純粋な「ワクワク」に他ならないのです。

「ワクワク」が経営のOSを変える

個人の、そしてチームの「ワクワク」が、プロジェクト全体の推進力を高め、挑戦と学習を尊重する文化を育んでいく。この変化は、やがて組織の隅々にまで浸透し、経営そのものの「OS」をも変革していく可能性を秘めています。

これまでの経営が、売上や利益といった「数字」や、トップダウンの「管理」を中心に動いていたとすれば、これからの経営は、社員1人ひとりの「ワクワク」や「情熱」といった、目には見えない「エネルギー」を中心に動いていくことになるでしょう。

リーダーの役割は、社員を管理し、指示することから、彼らの内なるワクワクを引き出し、それが組織全体の目標と共鳴するように導く「ファシリテーター」や「伴走者」へと変わっていきます。

AIは、その変革を力強く後押ししてくれるはずです。AIが定型的な管理業務を補助してくれることで、リーダーはもっと人間的なコミュニケーションに時間を使うことができます。AIが多様なデータを可視化してくれることで、組織全体の「ワクワク」の源泉がどこにあるのかを、より深く理解することができるようになるでしょう。

「ワクワク」を起点とした変革は、決して一朝一夕に成し遂げられるものではありません。しかし、その小さな火種を大切に育て、組織全体で共鳴させていくことができたとき、あなたの会社は、AI時代に真の価値を発揮する、創造的で、人間味あふれる、新しい経営の姿を体現しているに違いありません。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。