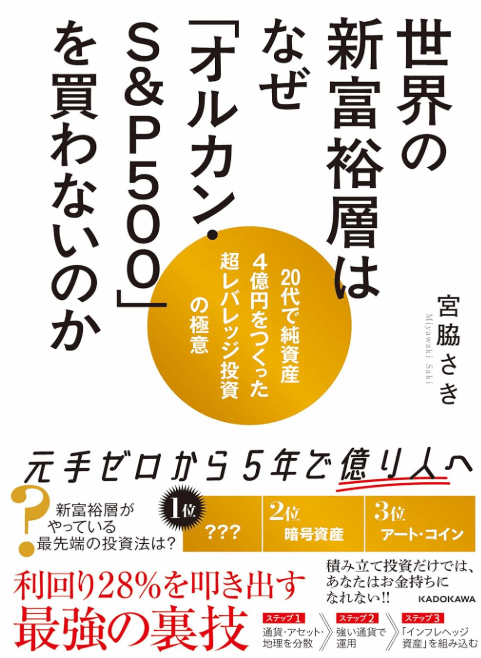

本記事は、宮脇 さき氏の著書『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか』(KADOKAWA)の中から一部を抜粋・編集しています。

新富裕層の意外な共通点とは?

世界中に複数の拠点を持ちながら生活を続ける富裕層も多く、ドバイだけでなく、シンガポールやマレーシア、タイなどさまざまな国に拠点があり、1年の半分くらいは海外旅行をしているという方も珍しくありません。次のように、彼らの富の築き方は実に多様です。

- 特定の分野(例えば、税務、医療、法律、ITなど)における専門性や高度なスキルを武器に、ニッチな市場で高い付加価値を提供し、代替不可能な存在となるタイプ。あるいは、社会構造の変化が生み出す新たなニーズに応えるタイプもいます。

- 自ら事業を立ち上げ、成功させた後はその事業を売却(M&A)したり、あるいは現場のオペレーションを信頼できるチームに任せたりして、自身は投資家・事業オーナーとなり、未公開株投資や不動産投資、複数の事業所有を通じて、資産そのものに働かせることで収益を最大化していくタイプ。

- 暗号資産の開発や、ソフトウェア開発、アフィリエイト、インフルエンサー活動など、デジタルツールを駆使して「スピード・スケール・影響力」を武器にグローバル市場で事業を拡大するタイプ。

そして彼らには、共通点があります。それは、「お金持ちになるための正しい順番」です。「インデックス投資で毎月コツコツ積み立て、複利の力で20〜30年後には資産が10倍以上になる」という話をよく聞きますよね。

しかし、そのやり方だけで本当に大きな富を築いた人を、私は今まで見たことがありません。新富裕層はまったく逆なんです。まず自分の事業を作り、そこで得た大きなキャッシュフローを、次のステージとして金融資産や不動産に投資する。これが成功への王道です。だからこそスタート地点では、自分の本業に集中するべきなのです。本業が軌道に乗れば、投資できるお金も一気に増え、資産が雪だるま式に増えていくスピードが、給料からコツコツ積み上げるのとは比較にならないのです。

もう1つの共通点としてあげられるのは、オンラインで完結できる仕事が多いという点です。コロナ禍を経て働き方の多様化が進んだことも、この傾向を後押ししているでしょう。

私自身もさまざまな富裕層や経営者と交流する中で、最近の1つの潮流として感じるのは、「スモールビジネス」と「投資」、そして「海外移住」という組み合わせです。

実際に、従業員を多く抱えるよりもAIツールへの投資、あるいは金融資産や不動産への投資の方が、人間関係のトラブルも少なく、効率的だと考える傾向が見られます。

ドライに聞こえるかもしれませんが、ある意味で、人と直接向き合うことのコストや非効率性が高まっている時代なのかもしれません。これは私の肌感覚ですが、そういった現実に直面している経営者は少なくないはずです。

オンラインで収益を上げる仕組みを作り、従業員が最小限の人数で効率的に業務を回せる体制を作り上げる。そして、オーナー経営者は税制メリットなどを求めて海外に移住する。これがすべてだとは思いませんが、現代における1つの「勝ちパターン」として確立しつつあると感じています。

この背景には、人を雇用することのリスクとリターンが見合わなくなってきているという厳しい現実があります。人を雇えば、人件費だけでなく、オフィス代、社会保険料、福利厚生費、労務管理といった固定費や目に見えない管理コストが大きく発生します。

さらに、人間関係のトラブルやモチベーション管理、期待通りのパフォーマンスを発揮してくれるかという不確実性も伴います。

会社は「人重視」ではなくなりつつある

経営学の巨人ピーター・ドラッカーの言葉「偉大な企業は人から始まる」も、AIがここまで社会に実装されていなかった時代のものと捉えることができるかもしれません。

現代の経営者、特にフットワークの軽い新富裕層やスモールビジネスオーナーは、「まずはAIで代替できないか、次に信頼できる外部のパートナーに業務委託できないか、それらをすべて検討した後に、どうしても必要な部分だけ正社員を雇用する」という、極めて冷静なコスト意識を持ち、リスク評価を行っているのです。

私自身も、まずはAIでできないかと考えます。AIでは対応できない仕事だけを、専門性を持つ外部のフリーランスや企業に委託する。そして、本当に社内に残すべき業務だけを正社員が担当するという体制が理想だと考えています。

人を雇用するリスクやコストが、社会の変化とともに上がりすぎていると感じるのです。

社会が成熟し、コンプライアンスや労働者の権利保護が強化されていく中で、事業者側の負担は増す一方ですし、社会保険料などの間接的なコストも少なくありません。

結果として、人を雇用することのリスクがリターンを上回ってしまい、「人を雇用しなくても事業が成り立つ仕組みを追求する」という考え方に至るのは、ある意味で合理的な流れと言えるでしょう。

そして、固定費という経営リスクを限りなく低く抑えられることが、少人数でスモールビジネスを運営する最大の魅力だと思いますし、そういう思考の方が実際に増えてきているのです。以前と比べても、社会環境の変化によって、人と向き合うことのリスクとコストの捉え方が想像以上に変わってきているのかもしれません。

さらに興味深いのは、彼らの多くが、私が本書で提唱する「ハードアセットマネー戦略」に通じる資産配分を、意識的か無意識的かは別として、実践していることです。

これは、ビジネスの考え方だけでなく、資産運用の捉え方においても、これまでの常識とは一線を画すアプローチだと思います。

彼らは決して「オルカンやS&P500だけに投資しておけば将来安泰だ」などとは考えていません。むしろ、米ドルや米国市場だけに資産を集中させることの潜在的なリスクを肌で感じているからこそ、ポートフォリオの中に金やビットコインといった新しい資産クラスを組み入れ、ドバイ、オーストラリア、アジアの成長国、さらに日本の一等地の不動産などへ、地理的にも通貨的にも広く分散した投資を行っているのです。

これは、レイ・ダリオ氏の推奨する「徹底的な分散投資」、すなわち資産クラス、通貨、国・地域を幅広く分散させることで、どんな経済環境が訪れても致命的なダメージを受けないように備える「オールウェザー(全天候型)」戦略に近いアプローチです。

もちろん人によって、リスク許容度やエクスポージャー(特定のリスクにさらされている度合い)も異なるため一概には言えませんが、彼らのポートフォリオの多くは、ビットコインに資産の5~30%、金に5~10%、国内外の一等地エリアの不動産に20~50%、そしてアメリカやインド、ASEANなどの成長国株に20~30%と、分散しつつバランスをとっている方が多いです。

残りは、新しい事業や、市場が大きく動いた時のための待機資金、あるいは信頼できるプロが選ぶ未公開株ファンドなどにバランス良く、そしてなるべく手間のかからない形で資産を配置しているのが印象的です。

事業自体もスリムに保ち、自分自身は時間と場所に縛られない自由を得ながらも、資産は着実に成長させていく。これこそが、今の時代らしい資産設計だと言えるでしょう。

こうした新富裕層の考え方や資産の守り方を見聞きするうちに、私の中で「ハードアセットマネー戦略」はまさに今の時代に合った方法だと強く思うようになりました。

この戦略は、歴史の流れと、現代のリアルな成功例、その両方からヒントを得て組み立てた、変化の時代を生き抜くための1つの実践的な道しるべだと考えています。

ジョージア、トルコ、UAEなど複数の不動産に投資しながら、現代アートやアンティークコインなどの現物資産も保有。

現在は、個人投資家として資産運用をしつつ富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動。

YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営。『週刊現代』『現代ビジネス』『日刊SPA!』など雑誌・Webメディアで掲載多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- パソコン1台で億を稼ぐ! 新しい富裕層の「資産の築き方」

- 新富裕層が実践する3つの共通点とは

- 「貯金信仰」はもう危険! 日本人が貧しくなる最大の理由