この記事は2025年10月3日に「第一生命経済研究所」で公開された「変わる雇用の牽引役:労働市場の4つの変質」を一部編集し、転載したものです。

目次

人口減の中でも増加が続いている雇用:

前回のレポートでは「なぜ実質賃金がマイナスなのに、消費は横ばいを保っているのか?」という問いの一つの答えとして、金融収入の存在感が高まっていることを挙げた。金利上昇に伴う預金からの金利収入や株や投資信託からの配当収入、株高に伴う資産効果などの存在感が増していることが家計部門の支えとなっている、という点を示した。

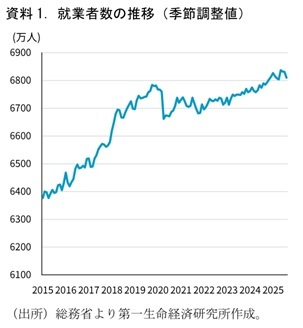

本稿では別の側面からこの点を検証したい。問いに対する今回の答え自体はシンプルであり、「賃金が減っても、まだ雇用が増えているから」である。一人当たりの賃金が低下したとしても、雇用が増えていればマクロの賃金総額である雇用者報酬は下支えされる。就業者数はコロナ後には伸び悩みがみられたが、2023年頃から増加基調に復している(資料1)。直近、2025年4-6月期の実質雇用者報酬(家計消費支出デフレータによる)は前年同期比+1.5%の増、前年比で5四半期連続の増加だ。では、その雇用増は何によってもたらされているのか。

変質する雇用の増加①:就業者数増加の7割程度が外国人労働者

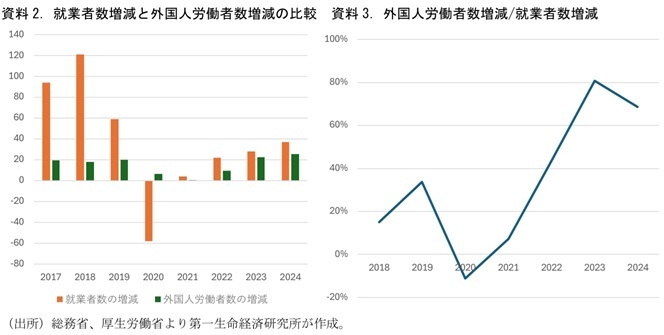

従来の常識では、日本の雇用増加を支えているのは「女性」と「高齢者」であった。両者が依然として伸び余地がある点は確かなのだが、足元で大きな要因を占めていると考えられるのは外国人労働者である。厚生労働省の調査によれば、2024年10月時点の外国人労働者数は230万人だ。総務省の労働力調査によれば2024年の就業者数は6,793万人であり、全体から見たシェアは3.3%程度に過ぎない(労働力調査は外国人労働者か否かは調査していないが、外国人労働者も国内労働者と同様に調査対象としている)。

しかし、増減に着目すると様相は変わる。2024年度については就業者数の増加幅は+37万人、外国人労働者数の増加幅は+25万人だ。統計の調査方法や時期などが異なる点には留意が必要だが、単純に計算すると就業者数増加の約7割を外国人労働者が占めるイメージになっている。

コロナ前の時点でも外国人労働者は1〜2割増の急ピッチでの増加が続いてきたが、就業者数全体の増加幅が大きかったため、増加幅全体に占める割合は限定的であった。就業者数全体の伸びがコロナ前と比べて緩やかになっており、相対的に外国人労働者の存在感を高める形となっている。

変質する雇用の増加②:中身が変わってきた「女性」の雇用増

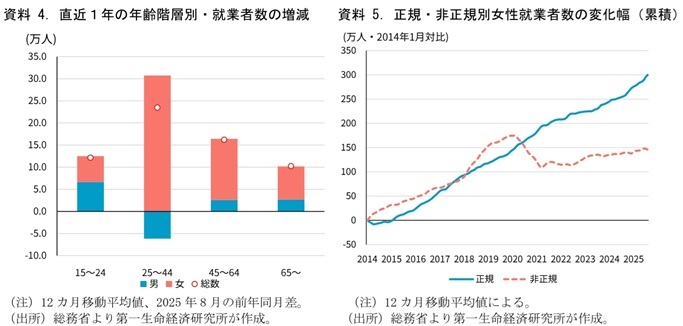

直近1年の就業者数の増減を年齢階層・性別ごとにみたものが資料4である。一見して明らかな通り、女性の雇用増は就業者数増加の支えになっていることがわかる。25~44歳の男性の雇用は人口減の影響を素直に受ける形で減少しているが、同年代の女性の雇用の増加はそれを大きく上回っている。

過去を振り返ると、アベノミクス期の女性雇用増加の主体は、40〜60代を中心とした非正規・パート労働の拡大であった。そのペルソナは「子育てが落ち着いた専業主婦の女性」である。人手不足や最低賃金の引き上げに伴う時給の上昇で労働市場への参加が促されたことが、女性の労働参加拡大の主な要因であった。

コロナ後の数年はこの構図が明確に変化しており、女性の非正規雇用の増勢が鈍っている(資料5)。コロナ禍で一度退出した雇用が戻っていない状態だ。キャリア当初から正規雇用を継続する女性、結婚した後も共働きの世帯が太宗を占めるようになる中で、「子育ての落ち着いた専業主婦」の労働供給余力が小さくなってきている可能性がある。一方、女性・正社員の就業者数増加は着実に進んでいることで、「女性の雇用増」の主体は正規雇用になっている。

コロナ後の女性・非正規労働者の労働供給が鈍っていることは、パートタイム労働の需給ひっ迫に繋がっている可能性が高そうである。時間当たり賃金に関しては、コロナ前は2%台程度であったが、最近では4%台程度まで上がっている。政府が最低賃金引き上げペースを加速させていることが大きく影響していることは疑いないが、それが受け入れられているのは実際の需給がひっ迫しているため、という側面もあろう。

変質する雇用の増加③:「25歳未満」のほうが「65歳以上」より増えている?

資料4に戻ろう。女性の雇用増が目立っているが、65歳以上の高齢者も10万人程度のペースで増加している。高齢者の就労拡大が雇用増を支えていることは既に周知の事実だと思うが、今回注目したいのは「15〜24歳」の増加が「65歳以上」のそれを上回っていることである。

長らく雇用増加の主な牽引役は「女性」と「高齢者」であった。しかし、ここにきて学生期の年齢を含む「25歳未満の若者」の存在感が大きくなっている。背景の一つは先に述べた外国人労働者の影響であろう。厚労省が過去に特別集計として公表した資料によれば、外国人労働者の約4割程度が30歳未満である(2022年、各年の調査では外国人の年齢階層は公表されていない)。

もう一つが学生を中心としたアルバイトである。労働需給の逼迫や最低賃金の上昇を受けて、学生アルバイトの待遇が大きく向上していることで、労働参加が拡大している。全国大学生活協同組合連合会の調査(第60回学生生活実態調査)では、学生のアルバイト就労率は2024年に76.8%で、コロナ前の2019年(75.8%)を超えて、過去10年で最も高かったことが報告されている。足元ではインフレに伴う物価高に伴い、収入を得る必要性が高まっていることも影響していそうだ。なお、データの裏付けはまだ得られていないが、2025年の税制改正で学生の「年収の壁」が引き上げられた点も、学生の労働投入量の増加にいくらか寄与している可能性があろう。

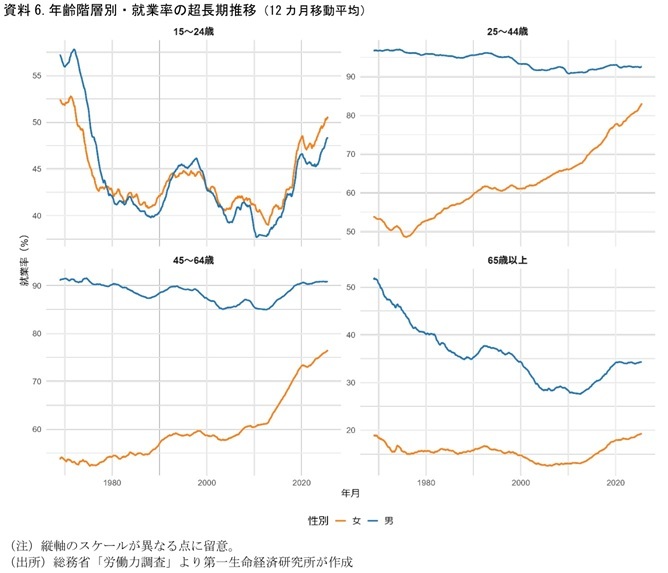

「若者」が「高齢者」に匹敵する増加幅になっている背景には、「高齢者」側の増勢が鈍ってきているという要因もある。実は、65歳以上男性の就業率はコロナ禍頃から横ばい推移が続いている状態で、頭打ち状態にある(資料6)。より細かいデータを見ると、65〜69歳、70〜74歳、75歳以上の各年齢階層の就業率は上昇しており、高齢者の就労拡大のトレンド自体は続いている。しかし、各年齢階層で就業率の高まり自体は続いていても、年齢が高くなるほど就業率の水準は低くなる。人口ボリュームゾーンである団塊世代の後期高齢者入りで、より就業率の低いゾーンに移行する人数が増加していることで高齢者の就業率が横ばいになっている。

それに対して、15〜24歳の就業率は1970年代以来の水準まで高まっている。1970年代は高度成長期の中で大学進学率が急速に高まっていた過渡期だ。70年代の若年層就業率の高さは中卒・高卒で働く人が現在よりもはるかに多かったことによるものである。当時は大学進学率の上昇が就業率の低下要因になっていた。目下では外国人労働者の参入などに伴って再上昇している。

変質する雇用の増加④:急拡大するスポットワーク

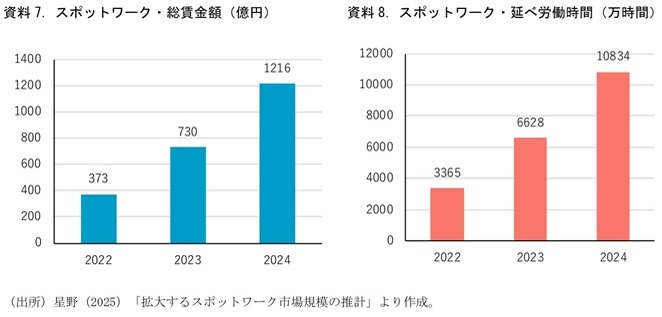

もう一つの要因が急拡大するスポットワーク(スキマバイト)である。スポットワークとは、数時間や1日単位など短時間・単発で働く形態であり、スキマバイトとも呼ばれる。スマートフォンのアプリなどを介して企業と労働者のマッチングが行われ、近年その手軽さ、柔軟さなどを背景に急速に広がっている。弊著Economic Trends「拡大するスポットワーク市場規模の推計」では、2024年の総賃金額は1,216億円、2年間で3倍超に膨らんでいる旨の推計を行っている。内閣府の経済財政白書でも分析テーマとなっており、昨今急拡大している労働形態の一つだ。

スポットワークはその性質上、労働力調査や毎月勤労統計では補足されていない。マクロ賃金に比べた規模は大きいとは言えないものの(パート労働市場の0.7%程度と推定)、各種政府統計の外側で家計所得の幾分の増加要因になっていると考えられる。

就業率は歴史的な高さに

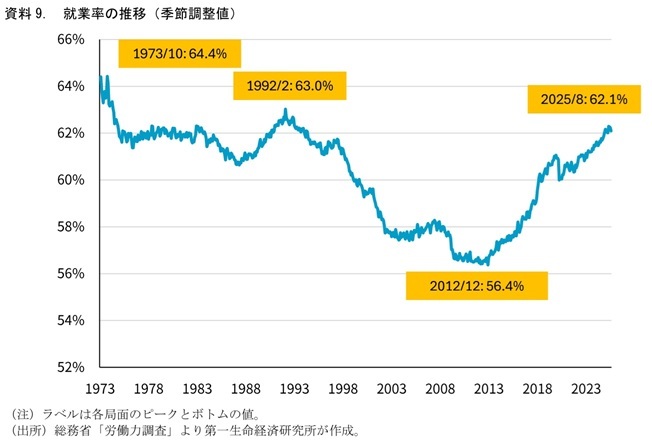

以上、依然として増加の続く雇用と4つの変質についてみてきた。就業率の推移を超長期でみたものが資料9である。2025年8月の就業率(総務省の就業者数の季節調整値から計算)は、62.1%だ。バブル期のピークは1992年2月の63.0%、統計上遡れる1973年以降のピークは1973年10月の64.4%だ。それぞれの時代背景は異なっているが、高齢化とともに下がる圧力がかかっているはずの就業率は女性・高齢者の労働促進や外国人労働者の増加によって上昇傾向を続け、気づけば歴史的な高さになっている。

外国人労働者をめぐる政策などに不透明感はあるが、就業率はもう一段上昇しそうだ。先の資料6からも、女性や若年層の就業率上昇は続いている。人口自体が減少していることから、就業者「数」の減少はいずれ来る未来であるが、「率」の上昇はその度合いを緩和している。“依然として続く就業率の上昇と雇用の増加がマクロ所得を下支えしていること”が「実質賃金が減っているのになぜ消費は横ばいなのか?」に対する答えの一つである。