この記事は2022年5月19日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「2022・2023年度経済見通し(2022年5月)」を一部編集し、転載したものです。

目次

要旨

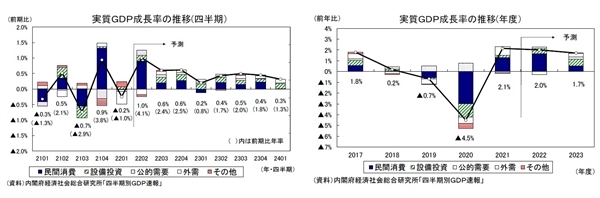

<実質成長率:2022年度2.0%、2023年度1.7%を予想>

2022年1-3月期の実質GDPは、まん延防止等重点措置に伴う民間消費の低迷や外需の悪化から、前期比年率▲1.0%と2四半期ぶりのマイナス成長となった。

実質GDP成長率は2022年度が2.0%、2023年度が1.7%と予想する。2022年4-6月期は、対面型サービスを中心に民間消費が高い伸びとなることから、前期比年率4.1%のプラス成長となり、実質GDPはコロナ前(2019年10-12月期)の水準を回復するだろう。

ただし、資源価格の一段の高騰、ウクライナ情勢の深刻化、米国の金融引き締め、中国のゼロコロナ政策、ロシアからのエネルギー供給途絶に伴う電力不足、など下振れリスクは大きい。また、新型コロナウイルスの感染拡大時にこれまでと同様に行動制限の強化を繰り返せば、消費の持続的な回復は実現しないだろう。

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は、2022年度が同2.0%、2023年度が同0.9%と予想する。物価高対策の影響もありエネルギー価格の伸びは頭打ちとなるが、食料品や日用品で価格転嫁の動きが広がり、2022年中は2%程度の伸びが続く。しかし、原材料価格上昇の影響が一巡する2023年度にはゼロ%台後半まで伸びが鈍化するだろう。

2022年1-3月期は前期比年率▲1.0%のマイナス成長

2022年1-3月期の実質GDPは、前期比▲0.2%(前期比年率▲1.0%)と2四半期ぶりのマイナス成長となった。

まん延防止等重点措置の影響で、外食、宿泊などの対面型サービスを中心に民間消費が前期比▲0.0%と小幅な減少となる中、外需寄与度が前期比▲0.4%(年率▲1.7%)と成長率を大きく押し下げた。高水準の企業収益を背景に設備投資が前期比0.5%と2四半期連続で増加し、ワクチン接種の進捗を反映し政府消費が同0.6%の増加となったが、消費、外需の落ち込みをカバーするまでには至らなかった。

2021年度の実質GDP成長率は2.1%のプラスとなった。3年ぶりのプラス成長だが、2020年度の大幅マイナス成長(▲4.5%)の後としては、回復ペースは極めて緩やかなものにとどまった。

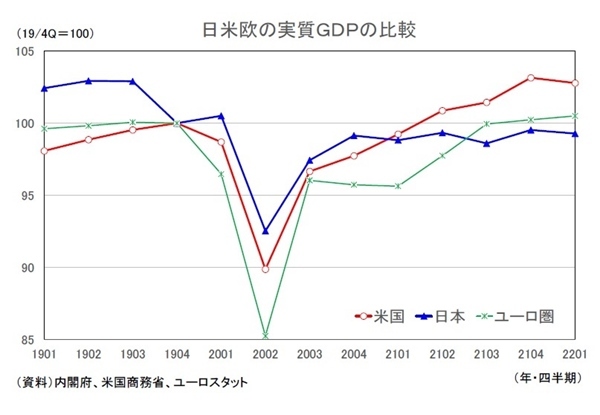

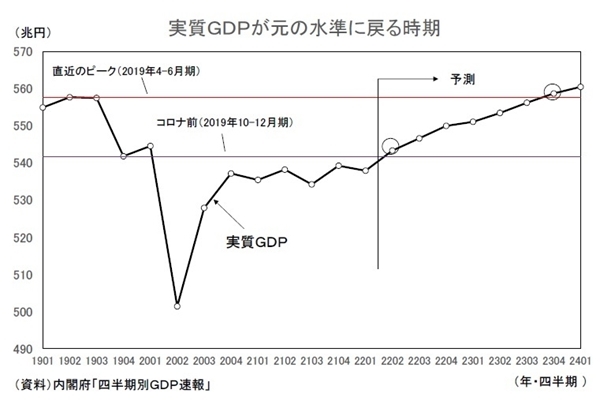

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で2020年4-6月期に前期比年率▲28.2%と過去最大のマイナス成長を記録した後、2020年後半は高成長となったが、2021年に入ってからはマイナス成長とプラス成長を繰り返している。実質GDPは、米国が2021年4-6月期、ユーロ圏が2021年10-12月期にコロナ前(2019年10-12月期)の水準を上回ったが、日本の実質GDPは2022年1-3月期時点でもコロナ前を▲0.7%下回っている。

また、日本は消費税率引き上げの影響で2019年10-12月期に前期比年率▲10.8%の大幅マイナス成長となっており、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化する前に経済活動の水準が大きく落ち込んでいた。直近のピークである2019年4-6月期と比較すると、2022年1-3月期の実質GDPは▲3.5%低い水準となっている。経済活動の正常化までにはかなりの距離があるといえるだろう。

円安・原油高の影響

米国が高インフレに対処するために政策金利を引き上げる一方、日本が金融緩和政策を継続していることから、日米金利差が拡大し、大幅な円安・ドル高が進行している。ドル円レート、名目実効為替レートは約20年ぶり、実質実効為替レートは約50年ぶりの円安水準となっている。

円安にはメリットとデメリットの両面がある。円安のメリットとしては、(1)価格競争力の改善を通じた輸出数量の増加や輸出価格の上昇による財輸出額の増加、(2)インバウンド需要を中心としたサービス輸出の増加、(3)海外からの所得の受取額(円換算)の増加、などが挙げられる。一方、デメリットしては、(1)輸入コスト上昇による企業収益の悪化、(2)輸入物価上昇に伴う家計の実質購買力の低下、などがある。

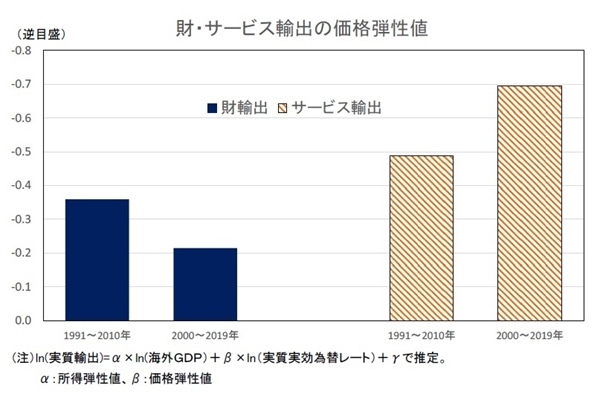

円安による輸出への影響をみるために、海外経済の実質GDP(所得要因)、実質実効為替レート(価格要因)を説明変数とした輸出関数(実質輸出)を推計すると、輸出品目の高付加価値化を背景に外貨建て輸出価格の為替レートとの連動性が低下していることなどから、財輸出の価格弾性値は近年低下している一方、インバウンド需要の拡大などから、サービス輸出の価格弾性値は上昇していることが確認できる。

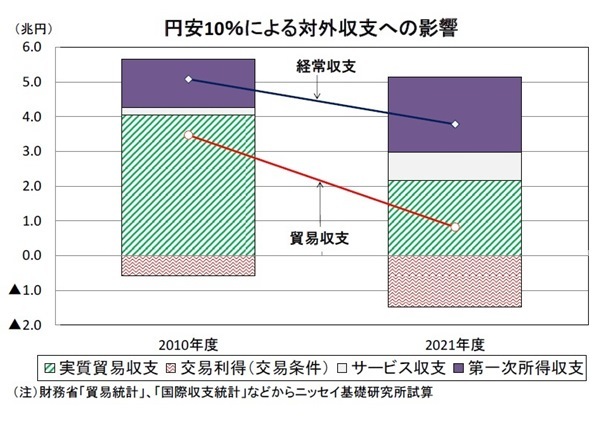

円安10%による対外収支への影響を試算すると、貿易収支は2010年度時点では3.5兆円の改善効果があったが、現在(*1)は0.8兆円と収支の改善幅が大きく縮小する。内訳をみると、実質貿易収支の改善幅は2010年度時点の4.0兆円から2.2兆円へと縮小し、交易条件(交易利得・損失)の悪化幅が2010年度の▲0.6兆円から▲1.5兆円へと拡大している。

一方、サービス輸出は2010年度時点の0.2兆円から0.8兆円へと改善幅が拡大している。ただし、現在は新型コロナウイルスに関する水際対策として入国制限が実施されている。入国制限が大きく緩和されなければ、サービス輸出については円安の恩恵を受けることは期待できないだろう。

第一次所得収支の改善幅は2010年度時点の1.4兆円から2.2兆円へと拡大している。これは、第一次所得収支の金額(海外からの所得の受取額-支払額)が2010年度時点よりも大きい(第一次所得収支:2010年度13.9兆円→2021年度21.6兆円)ため、円安の恩恵をより受けやすくなっているためである。

貿易収支、サービス収支、第一次所得収支の合計、すなわち経常収支(*2)への影響をまとめると、10%の円安による経常収支の改善効果は、2010年度時点の5.1兆円に対し、現在では3.8兆円となる。円安による効果はかつてに比べれば小さくなっているが、対外収支全体で考えれば依然としてプラスであるという見方ができる。

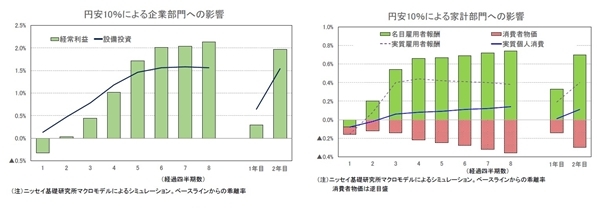

次に、当研究所のマクロモデルを用いて、円安10%による企業部門、家計部門への影響を試算すると、円安は輸出の増加を通じて企業収益、設備投資の増加をもたらす。また、円安に伴う輸入物価の上昇は、当初は消費者物価の上昇に伴う実質所得の低下を通じて個人消費に悪影響を及ぼすが、その後は企業収益の改善が雇用、賃金に波及することによるプラス効果が上回り、個人消費の押し上げに寄与する。

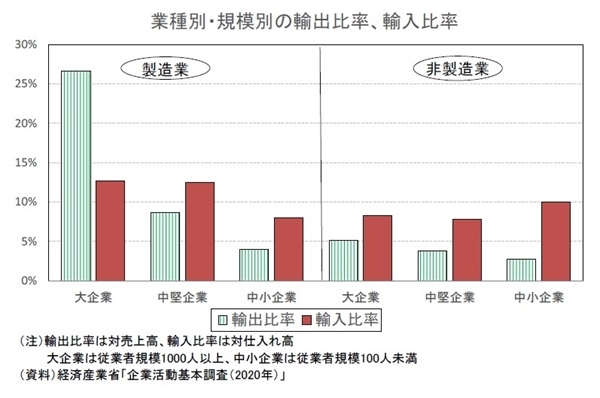

ただし、企業部門については、業種、企業規模によって円安の影響が大きく異なることには注意が必要だ。経済産業省の「企業活動基本調査」によれば、大企業・製造業は輸出比率(輸出/売上高)が高く、円安の恩恵を受けやすいのに対し、非製造業は輸入比率(輸入/仕入れ高)が高く、円安に伴う輸入コスト増加の悪影響を受けやすい。製造業についても、中堅・中小企業は輸出比率が低く、輸入比率が高いため、大企業に比べて円安の恩恵を受けにくくなっている。

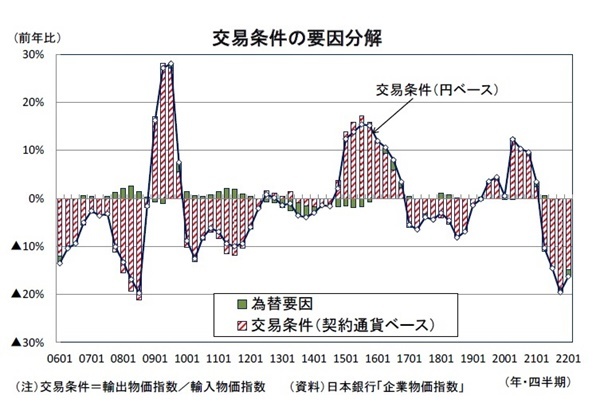

このように、円安は部分的にはマイナスの影響があるものの、日本経済全体としてはプラス効果のほうが大きいと考えられる。「悪い円安論」が注目されているのは、足もとの円安が原油などの資源価格や小麦などの穀物価格の高騰と同時に発生していることが一因と考えられる。資源価格の上昇は、交易条件の悪化に伴う海外への所得流出を通じて、企業収益の下押し、家計の実質購買力の低下をもたらす。円安は輸出物価、輸入物価をともに上昇させるが、外貨建て比率は輸入のほうが高いため、原油高と同様に交易条件の悪化につながる。現時点では交易条件悪化のほとんどは契約通貨ベースの悪化によるもので、円安の影響は小さいが、円安が原油高(資源・穀物価格の上昇)の悪影響を増幅する方向に働いているため、円安の悪い部分が強調されている面があるだろう。

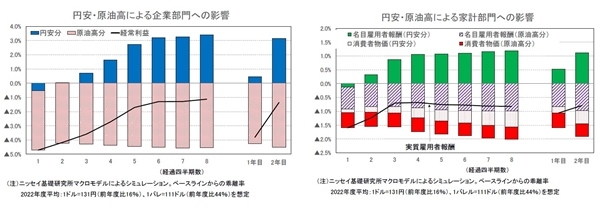

今回の経済見通しでは、2022年度平均のドル円レートを1ドル=131円(2021年度比16%)、原油価格(WTI)を1バレル=111ドル(2021年度比44%)と想定している。この為替レート、原油価格を基にマクロモデルによるシミュレーションを行うと、円安によるプラス効果を原油高によるマイナス効果が上回ることにより、2022年度の経常利益は▲3.8%下押しされ、実質雇用者報酬は▲1.1%下押しされる。2022年度の為替レート、原油価格の水準を合わせて考えれば、日本経済全体の下押し圧力として働くことが想定される。

*1:現在は2021年度の貿易、サービス、第一次所得収支を用いて試算した

*2:第二次所得収支の影響は除いている

実質成長率は2022年度2.0%、2023年度1.7%を予想

まん延防止等重点措置の終了を受けて、個人消費は持ち直し

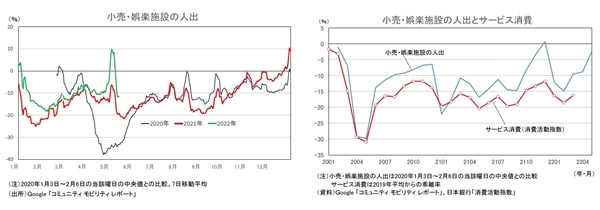

まん延防止等重点措置が3/21に終了したことを受けて、サービス消費との連動性が高い小売・娯楽施設の人出は持ち直しており、5月のGWにはコロナ前を明確に上回る水準まで回復した。

日本銀行の「消費活動指数」によれば、実質サービス消費は、2021年10-12月期に前期比6.3%の高い伸びとなった後、2022年1-3月期は同▲4.4%と落ち込んだが、月次では2022年1月の前月比▲5.1%、2月の同▲2.7%の後、3月は同2.9%の増加となった。4月以降の人出の動きを踏まえれば、4月以降のサービス消費は回復することが見込まれる。

物価の上昇ペース加速が実質所得を押し下げ

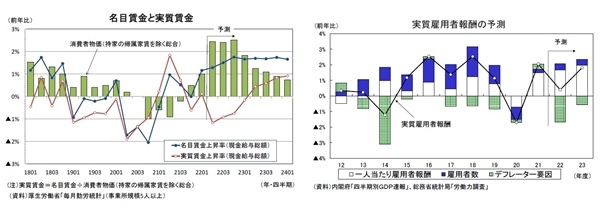

一人当たり名目賃金は、2020年度に新型コロナの影響で大きく落ち込んだ後、2021年度入り後は増加傾向が続いているが、消費者物価上昇率の高まりが実質賃金の押し下げ要因となっている。

2021年の春闘賃上げ率は1.86%(厚生労働省の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況)と8年ぶりに2%を下回ったが、2022年は企業業績の改善を受けて4年ぶりに前年を上回ることが確実で、再び2%台となる可能性が高い。ただし、1.7~1.8%程度とされる定期昇給を除いたベースアップはゼロ%台にとどまる。2022年度の消費者物価は2%程度の伸びが続くことが見込まれるため、実質賃金(一人当たり)の伸びはマイナス圏の推移が続く可能性が高い。

名目雇用者報酬は2020年度に前年比▲1.5%と8年ぶりの減少となった後、2021年度は同1.7%と増加に転じた。2022年度は企業の人手不足感の高さを背景に雇用者数の増加が続く中で、春闘賃上げ率が前年を上回ることを反映し、所定内給与の伸びが高まること、企業収益との連動性が高い特別給与(ボーナス)も増加することから、名目雇用者報酬は前年比2.1%と前年度から伸びが高まるだろう。しかし、同時に物価の上昇ペースが加速することから、実質雇用者報酬は2021年度の前年比2.0%から2022年度には同0.4%と伸びが大きく低下することが予想される。2023年度は物価上昇ペースが鈍化することから同1.8%と伸びが高まるだろう。

物価高の悪影響は貯蓄率の引き下げで相殺可能

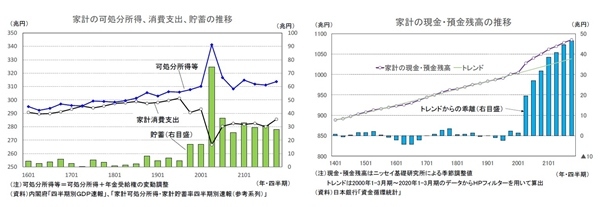

平常時であれば、実質所得の落ち込みは消費の低迷に直結する。しかし、コロナ禍では行動制限によって貯蓄率が平常時を大きく上回る水準となっているため、実質所得よりも貯蓄率の動向が消費を大きく左右する状況が続くだろう。

家計の貯蓄額は特別定額給付金の支給を主因として2020年4-6月期に74.7兆円(季節調整済・年率換算値)と急増した後、2021年10-12月期には28.1兆円まで減少したが、依然としてコロナ前の水準を大きく上回っている。特別定額給付金の影響一巡によって可処分所得はピーク時からは大きく減少したが、緊急事態宣言などによる行動制限によって家計貯蓄率が平常時よりも高い状態が続いているためである。

家計貯蓄率は2018年度の1.4%から2019年度に3.7%と水準を高めた後、2020年度には13.1%へと急上昇した。四半期ベースでは2020年4-6月期に21.9%と極めて高い水準にまで上昇した後、2021年10-12月期には9.0%まで低下したが、平常時に比べると水準は高い。

フローの貯蓄額が積み上がった結果、ストックとしての家計の現金・預金残高も大幅に増加している。家計の現金・預金残高はコロナ前から年間10~20兆円ペースで増加し2019年末には1,000兆円を超えたが、コロナ禍における貯蓄額の増加を受けて、増加ペースが加速している。2021年10-12月期の現金・預金残高は約1,085兆円(当研究所による季節調整値)、コロナ前のトレンドからの乖離幅は約46兆円となった。

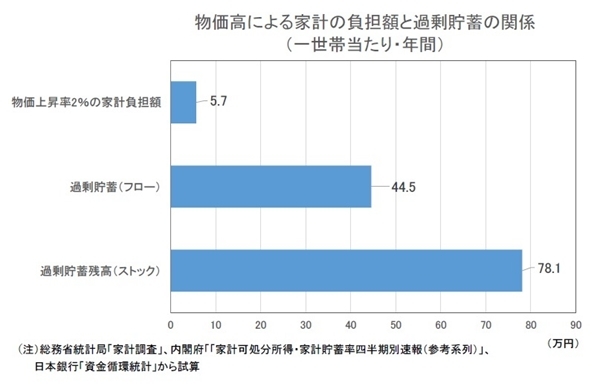

2022年度の消費者物価が2%上昇した場合、家計の負担額は年間5.7万円(*3)(一世帯当たり)増加するが、2021年の過剰貯蓄額(*4)はフローで44.5万円、ストックで78.1万円と試算される。物価上昇に伴う実質購買力の低下が消費の下押し要因となることは確かだが、行動制限を課さずに貯蓄率を大幅に引き下げることができれば、消費の回復基調を維持することが可能である。

*3:家計の負担額=2021年度の消費支出額(家計調査・総世帯)×2%で試算た

*4:過剰貯蓄額(フロー)=(2021年の貯蓄額-(2021年の可処分所得+年金受給権の変動調整)×2015~2019年の平均貯蓄率)÷総世帯数、過剰貯蓄額(ストック)=2021年末の現金・預金残高のトレンドからの乖離幅÷総世帯数で試算

実質GDPが直近のピークを超えるのは2023年度

2022年1-3月期は民間消費の減少などから前期比年率▲1.0%のマイナス成長となったが、2022年4-6月期はまん延防止等重点措置の終了を受けて、対面型サービスを中心に民間消費が高い伸びとなることから、前期比年率4.1%のプラス成長になると予想する。

ただし、資源価格の一段の高騰、ウクライナ情勢の深刻化、米国の金融引き締め、中国のゼロコロナ政策、ロシアからのエネルギー供給途絶に伴う電力不足、など下振れリスクは大きい。特に、日本の輸出に占める割合が2割強となっている中国が、ゼロコロナ政策を続けることにより急減速した場合は、日本の輸出が大きく下振れる可能性がある。また、中国のロックダウンに伴う物流網の混乱は日本国内の生産活動にも悪影響を及ぼすことが懸念される。

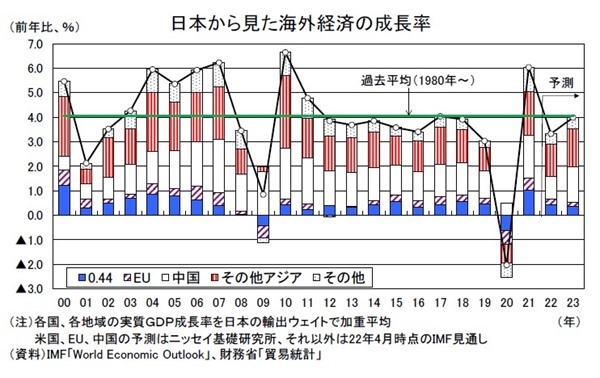

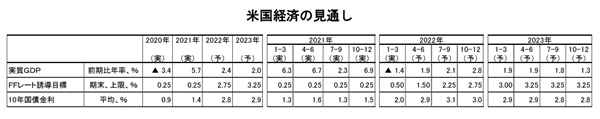

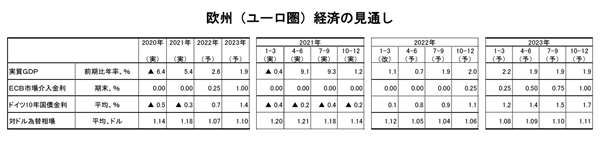

日本の輸出ウェイトで加重平均した海外経済の成長率は、新型コロナウイルスの影響で2020年に▲2%程度のマイナスとなった後、2021年はその反動で6%程度の高い伸びとなったが、2022年は3%台前半へと大きく減速することが見込まれる。中国の実質GDP成長率が2021年の8.1%から4%前後へと大きく減速することに加え、金融引き締めの影響で米国が2021年の5.7%から2.4%へ、ロシアとの結びつきが強いユーロ圏が2021年の5.4%から2.6%に減速することが予想されるためである。

輸出は2020年度に前年比▲10.5%と大きく落ち込んだ反動もあり、2021年度は同12.5%の高い伸びとなった。2022年度は円安による押し上げはあるものの、海外経済減速の影響が大きく、同1.8%と伸びが大きく鈍化することが予想される。中国経済の正常化などにより世界経済の回復が見込まれる2023年度は同4.5%と伸びを高めるだろう。

輸出による押し上げは当面期待できないものの、緊急事態宣言などの行動制限がなければ、高水準の貯蓄を背景とした民間消費の高い伸びを主因として、2022年7-9月期以降も潜在成長率を上回る成長が続くことが予想される。ただし、新型コロナウイルス感染症を完全に終息させることは困難であり、新規陽性者数は今後も増減を繰り返すことが見込まれる。感染拡大のたびにこれまでと同様に行動制限の強化を繰り返すようであれば、消費の持続的な回復は実現しないだろう。

実質GDP成長率は、2022年度が2.0%、2023年度が1.7%と予想する。経済活動の制限がなくなったとしても、感染症への警戒感が一定程度残ることが対面型サービス消費を抑制するため、消費の本格回復までには時間を要するだろう。2021年度の民間消費は前年比2.6%の増加となったが、2020年度の落ち込み(同▲5.4%)の半分も取り戻すことができなかった。民間消費は2022年度が前年比3.1%、2023年度が同1.0%と増加を続けるものの、大幅な減少の後としては低い伸びにとどまることが予想される。民間消費が直近のピークである2019年7-9月期を上回るのは2024年度にずれ込むだろう。

2022年1-3月期の実質GDPはコロナ前(2019年10-12月期)の水準を▲0.7%下回っているが、4-6月期は民間消費の高い伸びを主因として前期比年率4.1%の高成長となり、ようやくコロナ前の水準を回復するだろう。

ただし、日本はコロナ前の段階で消費税率引き上げの影響から経済活動の水準が大きく落ち込んでいたため、コロナ前の水準に戻るだけでは、経済の正常化とは言えない。実質GDPが直近のピークである2019年4-6月期の水準を回復するのは、2023年7-9月期になると予想する。

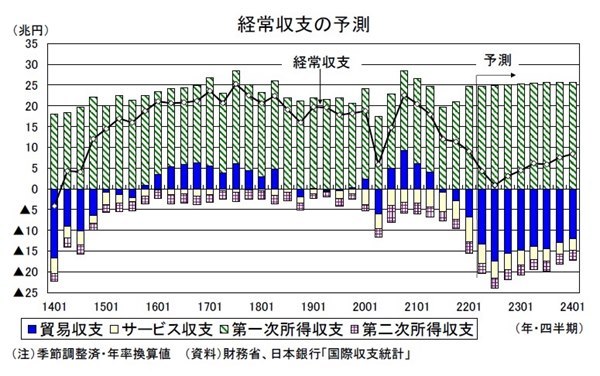

経常収支の見通し

2021年度の経常収支は12.6兆円の黒字となり、2020年度の16.3兆円から黒字幅が縮小した。四半期ベースでは、2020年10-12月期の22.6兆円(季節調整済・年率換算値)をピークに減少が続き、2022年1-3月期は9.0兆円となった。

2021年度の経常収支の内訳をみると、原油高の影響で輸入が前年比35.0%の高い伸びとなり、貿易収支が2020年度の3.8兆円の黒字から▲1.7兆円の赤字に転じたことが経常収支の黒字幅縮小の主因となった。インバウンド需要の低迷に伴う旅行収支の悪化などから、サービス収支も▲4.8兆円の赤字(2020年度は▲3.5兆円の赤字)となったが、多額の対外純資産を背景に第一次所得収支が21.6兆円(2020年度は18.8兆円)と高水準の黒字となり、経常収支黒字の主因となっている。

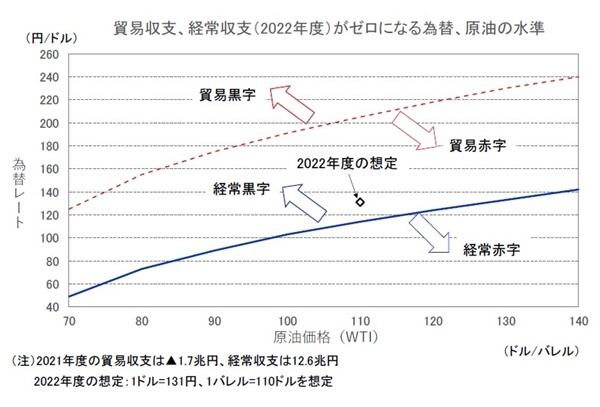

経常収支の動向を大きく左右する2022年度の為替レート、原油価格は2021年度比で円安、原油高水準となることがほぼ確実となっている。前述した通り、円安は対外収支(貿易収支、経常収支)の改善要因となる一方、原油高は対外収支の悪化要因となる。

ここで、2022年度の貿易収支、経常収支がゼロとなる為替レート、原油価格の水準を試算すると、たとえば、原油価格(WTI)が1バレル=110ドルの場合、貿易収支、経常収支がゼロとなる水準となるドル円レートはそれぞれ、1ドル=190円程度、100円程度となる。

また、ドル円レートが1ドル=130円の場合、貿易収支、経常収支がゼロとなる原油価格の水準はそれぞれ、1バレル=70ドル台、1バレル=130ドル程度となる。

つまり、為替レート、原油価格が現状から大きく動かない限り、2022年度は貿易収支が赤字、経常収支が黒字となることが見込まれる(*5)。

先行きの経常収支は、海外経済減速に伴う輸出の低迷、原油高に伴う輸入の増加によって貿易収支の赤字幅が拡大することから、2022年夏場にかけて黒字幅が大きく縮小する可能性が高い。サービス収支はインバウンド需要の持ち直しから赤字幅が徐々に縮小するものの、入国制限の緩和は当面限定的にとどまる可能性が高いため、大幅な改善は見込めない。

一方、円安によって海外からの所得受取額の円換算値が膨らむこともあり、第一次所得収支は高水準で拡大傾向が続くだろう。

2022年後半以降は、原油高の一服によって輸入の伸びが鈍化すること、海外経済の回復に伴い輸出が増加することから、貿易収支の赤字幅は縮小に向かうことが予想される。ただし、今回の見通しでは、原油価格の上昇は頭打ちとなるものの、高止まりが続くことを想定しているため、2023年度末まで貿易収支の黒字化は実現せず、貿易収支の赤字を第一次所得収支の黒字が補う構図が続くだろう。

経常収支は2021年度の12.6兆円(名目GDP比2.3%)から2022年度に3.1兆円(同0.6%)と大きく縮小した後、2023年度は7.0兆円(同1.2%)と黒字幅が若干拡大すると予想する。

*5:為替、原油価格の影響だけを取り出して試算したものであり、実際の対外収支は所得効果(国内、海外需要の強さを反映した輸出入数量の動き)によって決まる部分も大きい。

物価の見通し

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2021年9月に前年比0.1%と1年6ヵ月ぶりのプラスとなった後、2022年3月には同0.8%まで上昇幅が拡大した。携帯電話通信料の大幅下落がコアCPI上昇率を▲1.5%程度押し下げる一方、エネルギー、食料(除く生鮮食品)がコアCPIの押し上げ要因となっている。

原油価格(ドバイ)は、1バレル=110ドル台で高止まりしているが、燃料油価格激変緩和措置(石油元売り会社への補助金)の影響で、エネルギー価格の前年比上昇率は3月をピークに徐々に鈍化することが見込まれる。

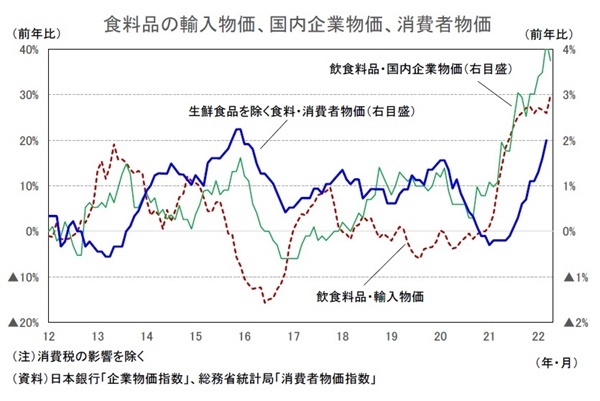

一方、上昇ペースの一段の加速が見込まれるのは食料品(除く生鮮食品)である。食料品は2021年7月の前年比0.1%と上昇に転じた後、2022年3月には同2.0%まで上昇率が高まったが、川上段階の物価は、輸入物価が前年比で30%程度、食料品の国内企業物価が前年比で3%台後半の高い伸びとなっている。食料品(除く生鮮食品)の物価上昇率が2%を超えた2015年10~12月と比べると、川上段階(輸入物価、国内企業物価)の上昇率は現在が当時を大きく上回っている。

川上段階の物価上昇を消費者向けの販売価格に転嫁する動きがさらに広がることにより、食料品(生鮮食品を除く)の物価上昇率は2022年夏場には3%台まで加速する可能性が高い。

2022年4月のコアCPI上昇率は、エネルギー価格の上昇幅が若干縮小する一方、携帯電話通信料の下落率が大きく縮小すること、食料品の伸びがさらに高まること、年度替わりの値上げが一定程度行われることから、2%まで高まる可能性が高い。その後、エネルギー価格の上昇ペースは鈍化傾向が続くものの、円安による物価上昇圧力が高まる中で、食料品に加え、日用品や衣料品などでも価格転嫁の動きが広がることから、2022年中は2%程度の推移が続くことが予想される。

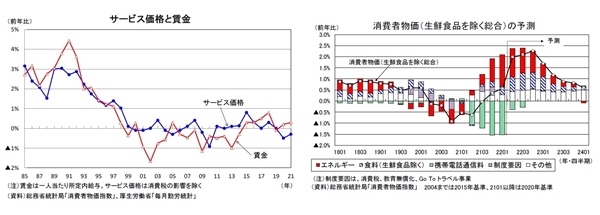

ただし、物価上昇のほとんどは、原材料価格の大幅上昇を販売価格に転嫁することによって生じたものであり、消費者物価指数の約5割を占め、賃金との連動性が高いサービス価格は低迷が続いている。春闘賃上げ率は2022、2023年と改善が続くものの、ベースアップでみればゼロ%台の低い伸びにとどまることが見込まれる。サービス価格の上昇を通じて物価の基調が大きく高まることは期待できない。原材料価格高騰による上昇圧力が一巡することが見込まれる2023年度後半には、コアCPI上昇率はゼロ%台後半まで鈍化する可能性が高い。

コアCPI上昇率は、2022年度が前年比2.0%、2023年度が同0.9%と予想する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

斎藤太郎(さいとう たろう)

ニッセイ基礎研究所 経済研究部 経済調査部長

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・QE速報:1-3月期の実質GDPは前期比▲0.2%(年率▲1.0%)-消費、外需の悪化で2四半期ぶりのマイナス成長

・2022年1-3月期の実質GDP~前期比▲0.5%(年率▲2.1%)を予測~

・人流抑制で落ち込むサービス消費-繰り返される行動制限への疑問

・経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要

・貿易統計22年4月-ロックダウンの影響で中国向けの輸出が急減