この記事は2022年10月24日に「第一生命経済研究所」で公開された「2回目の為替介入、次のタイミングを占う」を一部編集し、転載したものです。

目次

「労働移動」を重視した労働市場改革案が公表

4月12日、政府の「新しい資本主義実現会議」は「三位一体労働市場改革の論点案」を示した。職業訓練給付の充実、個人給付形式への見直しや雇用保険における自己都合退職者の待機期間縮小、勤続年数の長い場合に優遇する形となっている退職所得税制の改正などが挙げられている。6月の骨太方針に向けて改革の内容について更なる具体化が図られていくこととなっている。

今回の論点案に通底しているのは、「労働移動」に重きを置いている点だ。同会議で厚生労働省が示した資料では、人材の育成・活性化や円滑な労働移動を促進することで構造的な賃上げを実現していくとの説明がなされている。職業教育によるスキルアップや労働移動の活性化によって高賃金/高生産性の職への移動を促すことが主眼に置かれている。

政府の目指すこの「構造的賃上げ」について現状と課題を考えていく。本稿では日本における賃金の増える転職の動向について分析していくこととしたい。

コロナ前まで増加していた「賃金の増える転職」

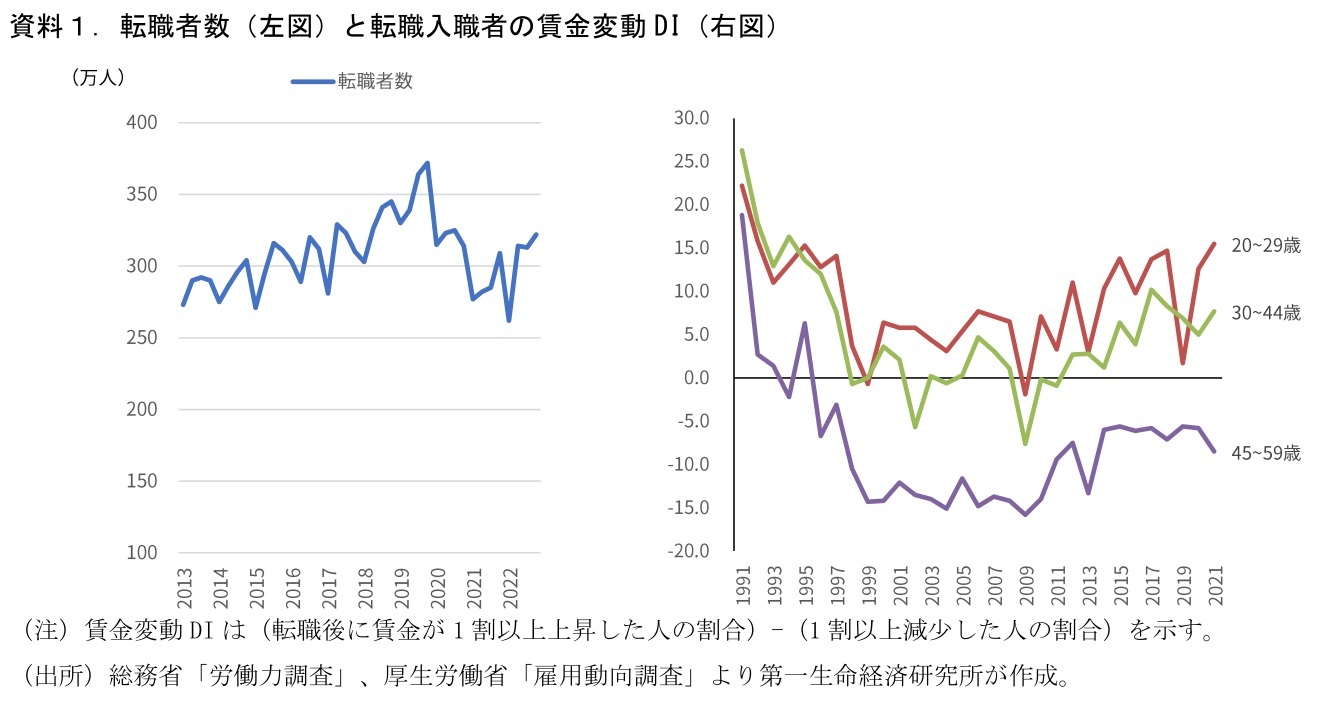

まず、直近までの転職者数の動向を確認していこう。資料1左図は総務省の労働力調査でみた転職者数(前職があり1年以内に離職を経験した就業者数)の推移である。転職者数は新型コロナ感染拡大の影響で水準を切り下げたが、コロナ禍以前の2019年ごろまでは増加していた。また、厚生労働省が半年毎に公表している「雇用動向調査」では、転職入職者の賃金変動を調査している。これをもとに賃金変動DI(「転職して1割以上年収が上がった割合」から「1割以上年収が下がった割合」を引いた値)を計算したものが資料1右図だ。2010年代は20~29歳、30~44歳の若年層・壮年層では賃金変動DIが上昇傾向にあったことが確認できる。転職者数の増加とともに、若年層を中心に待遇の改善する転職が増えていたとみられる。

良い転職増加の背景には人手不足があるのだろう。アベノミクス期の景気回復の下で労働需給がひっ迫していく中、サービス業や建設業などを中心に多くの業種において人手不足が企業の課題となった。企業は人材を確保するために中途採用を積極化させ、転職者に好待遇を提示するようになってきたものと考えられる。

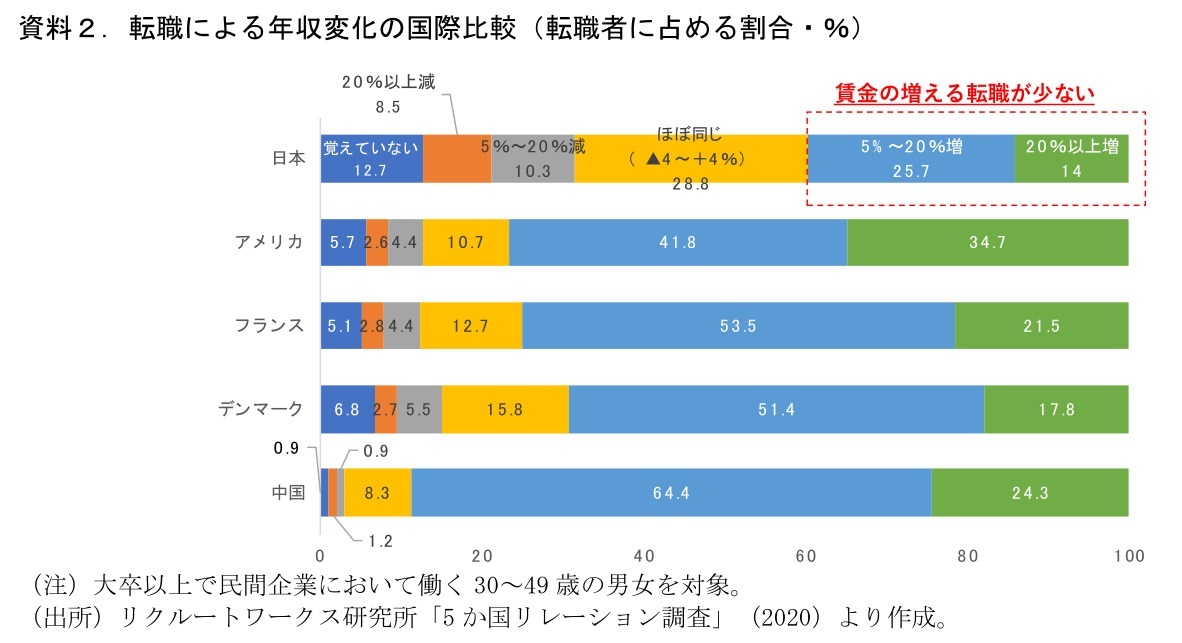

その一方で、リクルートワークス研究所の調査による国際比較によれば、日本における「賃金の増える転職」は他国に比べて少ない傾向にある(資料2)。海外では転職は賃金アップを伴うことが一般的であるのに対して、日本では収入が変わらない・下がるといった転職も多いことが示されている。2010年代を通じて賃金の増える転職は増加する傾向にあったと考えられるが、それでも国際的にみれば水準感は少ない、といった現状評価になるだろう。

転職者と非転職者との差は?:「勤続0年者賃金 VS 長期勤続者賃金」の動向

これらのデータからは「転職者賃金の上昇が非転職者を上回っているのか」という点は必ずしもはっきりしない。転職者の賃金が非転職者の賃金よりも伸びていれば、転職が賃金の増加につながりやすくなっていることを示唆する。従来、年功序列型の賃金体系と好待遇の中途採用の少なさといった日本型雇用慣行のもと、多くの労働者にとって「転職するよりも同じ企業にとどまっていた良い」状態にあり、それが賃金の上がる労働移動の少なさにもつながっていたのだと考えられる。転職者・非転職者の賃金の相対感が変化しているのか、今後変化していくのかという点は、賃金の上がる労働移動が拡大していくのかを考えるうえで重要な要素といえる。

こうした問題意識の下で、直近の内閣府のミニ白書(日本経済2022-2023)は一つの分析を行っている。リクルートワークス研究所の全国就業実態パネル調査の個票データ(2015年~2021年)を用いて、傾向スコアマッチングによる統計的因果推論を行い、「労働環境改善を目的とした転職者の賃金が同属性の非転職者の賃金を上回る」ことを示している。ミニ白書の分析は転職者・非転職者の待遇の差異に着目した政策含意のある重要な分析である。しかし、転職者・非転職者の待遇差異の時系列推移が確認できないため、待遇の差異が拡大する方向にあるのか、減る方向にあるのかといった点が確認できないといった課題もある。

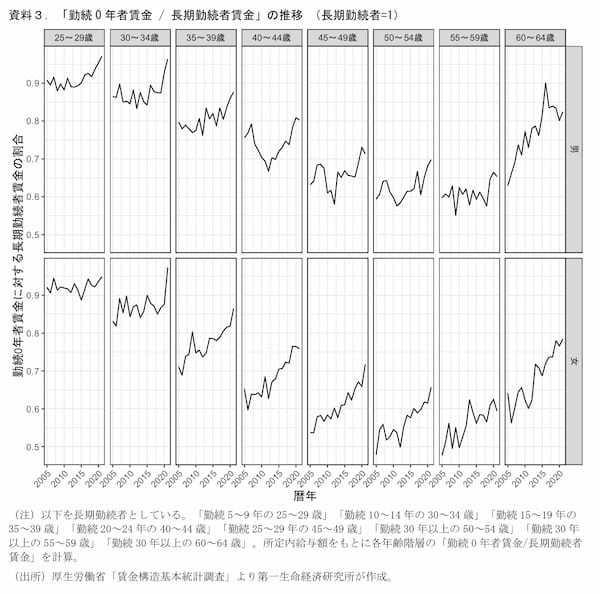

そこで、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」において勤続年数毎の賃金水準が示されていることに着目し、この転職者・非転職者の賃金格差の推移を推し量るための分析を行った。具体的には、「勤続年数0年の労働者≒転職者」、「入社年齢と推察される20代前半からの経過年数と勤続年数が一致する労働者≒長期勤続者(非転職者)」とみなし、フルタイム労働者について賃金水準の違いをみてみることとした。例えば、「勤続5~9年の25~29歳」や「勤続10~14年の30~34歳」、「勤続15~19年の35~39歳」・・・を長期勤続者とみなしている。これと「勤続0年の25~29歳」「勤続0年の30~35歳」「勤続0年の35歳~40歳」・・・とを比較する。勤続0年者の賃金を長期勤続者の賃金で除することで両者の賃金の相対感の変化を確認したものが資料3である。ミニ白書の分析は「転職をした労働者」の側のデータを用いた分析であるが、この分析は勤続0年者を長期勤続者に比べてどのように処遇しているか、を企業側のデータから見てみたものといえる。勤続0年者すべてが前職のある転職者に該当するわけではないが、中途採用者と新卒入社からの長期勤続者の待遇の相対感がどう変化してきたかという情報は十分に有用であろう。

資料3をみると、アベノミクス下で人手不足が企業の課題として挙げられるようになった2015年ごろから多くの性・年齢階層で値は上昇している。転職者賃金が長期勤続者賃金へキャッチアップする方向にあったことが確認できる。また、年齢階層ごとの特徴もみられる。20~30代の年齢層では上昇の度合いが比較的小さいが、賃金の水準値を確認するとこれは転職者賃金とともに長期勤続者の賃金も上がっているためであることがわかる。一方、値の上昇が顕著である40代について転職者賃金の上昇がみられる一方で長期勤続者の賃金は低下方向にあった。年齢の高い層ほど、職務経験年数の差異も大きくなることから転職者賃金と長期勤続者の賃金水準に大きなギャップがある(高年齢階層ほどグラフ上の値が低くなっていることに対応)が、それが是正される方向で推移してきたことがわかる。

人手不足→賃金上昇→賃金カーブのフラット化→労働移動促進

このように、アベノミクス下の人手不足の中で転職者の賃金水準は非転職者に近づいてきたものと考えられ、「賃金の上がる労働移動」は実現しやすくなっていたとみられる。「長期勤続者が有利」な賃金体系が労働移動の意欲を削いでいた、との立場に立てば、このギャップの是正は良い労働移動を促すうえで望ましい動きといえるだろう。

足元では賃上げ気運が高まっているが、初任給をより大きく引き上げる形での賃上げを表明する企業もみられる。不足度合いの強い若年層の賃金が大きく引き上げられることで、壮年層との賃金格差はフラットになっていく。年功序列型の賃金体系の是正によって、労働者が同じ企業にとどまり続けるメリットは薄れていくことになり、これも若年層の労働移動のハードルを下げる作用をもたらす。

このように、賃金の上昇は単に家計部門への還元を拡大させて国内消費を促すだけでなく、企業がより必要とする人材の賃金をより引き上げる、という形で適正な人件費分配への是正を促し、それが労働移動を促す作用をもたらすと考えられる。さらに労働移動の活性化は企業の人材獲得競争を活発にし、賃金を引き上げる作用を生む。政府の目指す構造的賃上げを実現するためには、こうした「賃金上昇と労働移動の好循環」が回る経済環境を作っていくことが重要だ。一定の人手不足状態と労働移動を促す制度改正はこの両輪である。

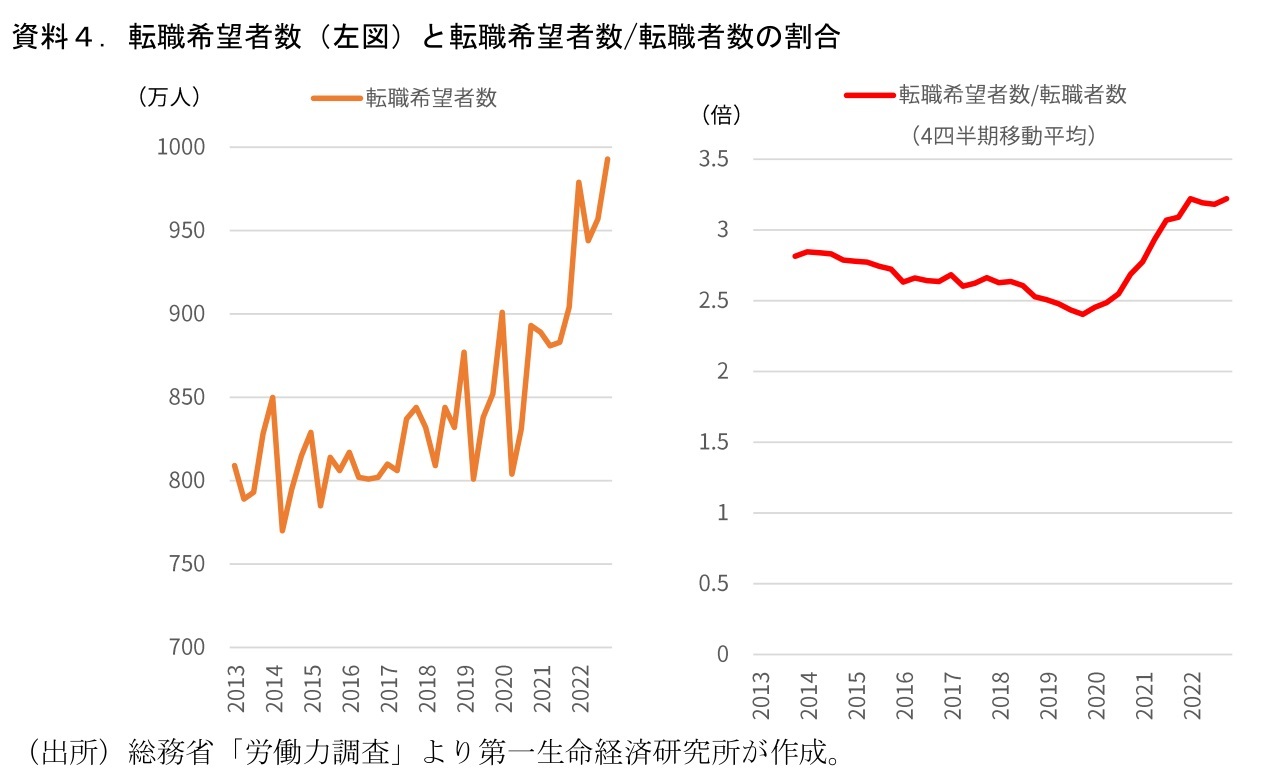

資料1にみたように足元で転職者数は一旦水準を切り下げているが、転職希望者数は1000万人に迫っている(資料4)。労働者側では転職への意欲が高まっていると考えられ、この「賃金上昇と労働移動の好循環」は実現しやすい環境になってきているといえよう。

労働移動に関する統計整備も課題に

資料3では賃金構造統計調査の細かいデータを用いて、転職者と非転職者の相対賃金を推し量る分析を行った。そもそもこうした分析が必要になるのは、労働移動やその内容を把握するための既存の経済統計が充実しているとは言い難い状況にあるためである。労働移動が前提でない終身雇用体系の経済社会の中では、例外でしかない転職者の動向を把握する必要性は薄かったということかもしれない。

しかし、状況は変わっている。人手不足の深まりから中途採用を重視する企業は今後も増えると考えられるほか、労働者側でも転職への意識は高まっている。転職の動向やその質をよりタイムリーに把握するための指標の必要性は一層高まってくるだろう。政府も構造的賃上げを目指すのであれば、それを評価するための指標も充実させていくべきである。

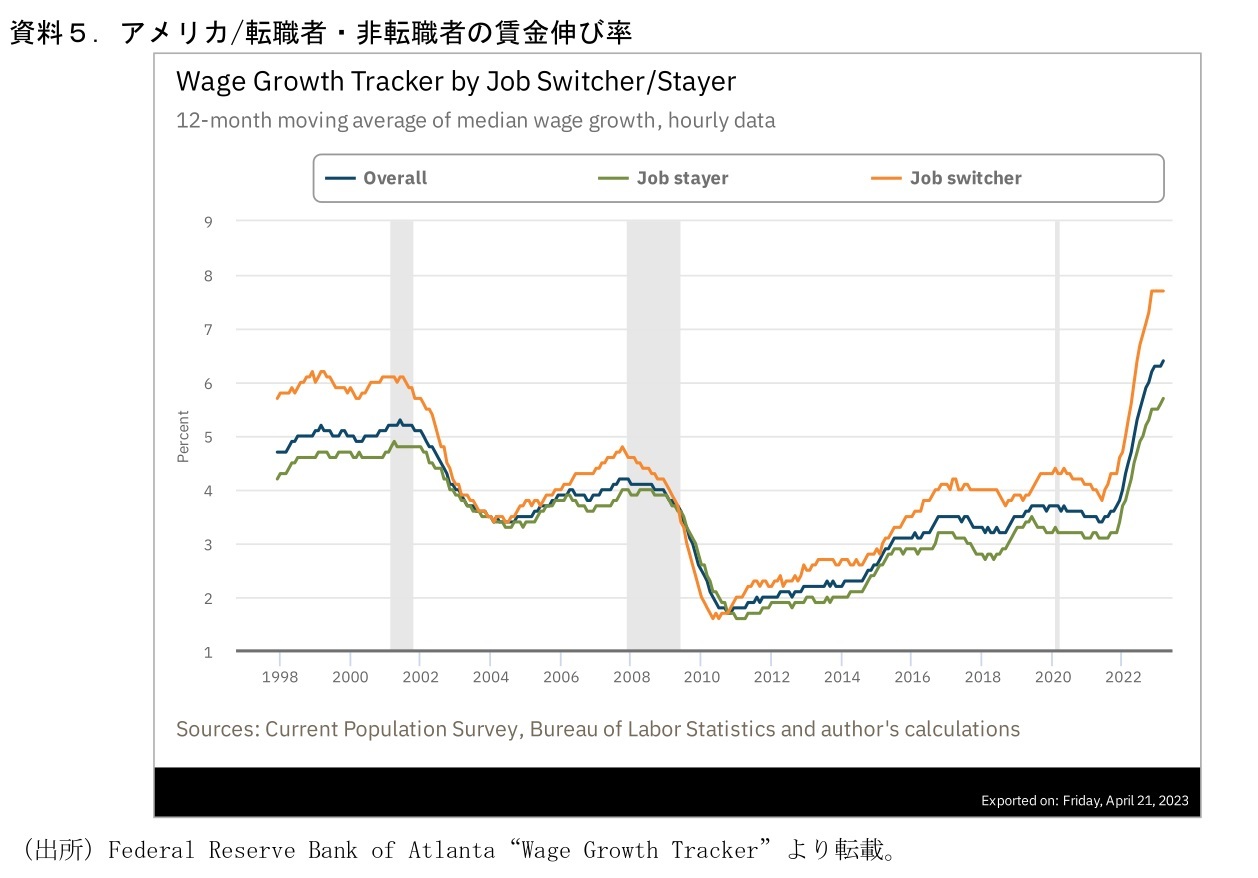

アメリカでは、アトランタ連銀が公表する「Wage Growth Tracker」で、転職者と非転職者の賃金上昇率について、それぞれ月次推移を把握することができる(資料5)。これは、アトランタ連銀が国勢調査局や労働統計局のまとめた人口動態調査(Current Population Survey)の個票データを利用して作成しているもので、異なる公的機関の連携によって実現している。国内においても、労働関連統計を所管する総務省や厚生労働省、また民間との連携などがその解決策になりうるかもしれない。労働移動の実情をよりタイムリーに把握する統計を整備することは、一連の労働市場改革の成否を評価するためにもいち早く取り組むべき課題だと考える。