この記事は2024年1月12日に「第一生命経済研究所」で公開された「賃上げの研究」を一部編集し、転載したものです。

実質賃金のハードル

2024年は、賃上げが企業の大きなテーマである。どうすれば、物価上昇率を上回って高い賃上げ率を達成できるのか。筆者がみる限り、その実現への道筋に関して、社会的な共通見解がある訳ではないように思える。そこで、本稿では、賃上げについて深掘りしてみることにした。

まず、価格転嫁だけでは十分ではないことを確認しておこう。企業にとって、物価が上がっているから、インフレの利益で経常利益は増えやすくなっている。原価上昇率を販売価格に上乗せするのが価格転嫁である。しかし、その利益を人件費の積み増しに使っても、インフレ分だけ人件費が増えるだけなので、実質賃金は増えない。巷間、「価格転嫁ができないから賃上げできない」と言われるのは、名目賃金を引き上げて、実質賃金のマイナスをなくすプロセスだと理解できる。

実質賃金をゼロからプラスに転化させていくには、実質労働生産性(以下、生産性と略す)のプラスが必要になる。1人当たりの雇用者が生み出す生産量が増えると、増えた生産量を企業と雇用者の間で分配することができる。こちらは、インフレの利益とは別である。考え方を変えれば、価格転嫁に苦しむ中小企業であっても、十分に生産性が上がっていれば、価格転嫁できない部分を生産性上昇がカバーして、実質賃金をプラスにできる。

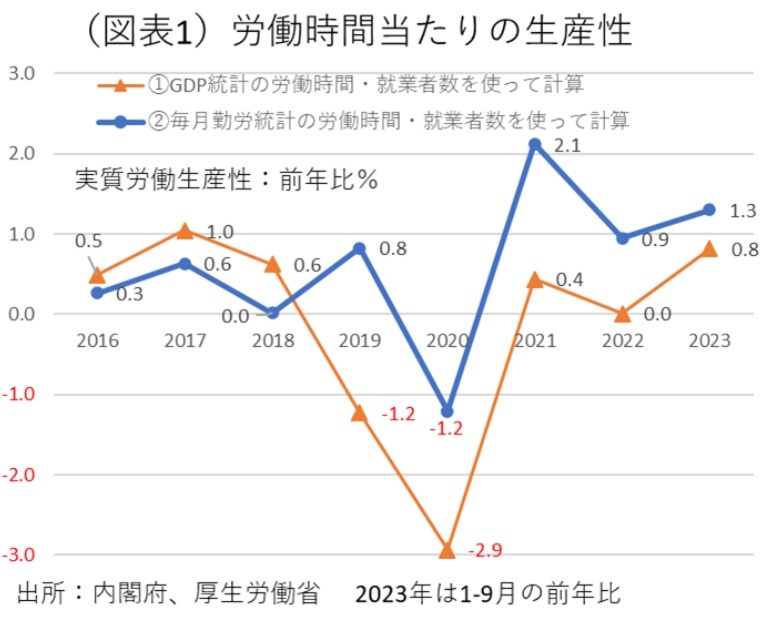

ところが、日本企業の場合、肝心の生産性が十分に上がっていないという別の課題がある。生産性上昇をGDP統計から計算すると、2023年1~9月までのデータでみて、小幅の上昇率に止まっている(図表1)。毎月勤労統計が発表される度に、報道機関は「実質賃金が○○か月連続のマイナス」と報じるが、その背景には企業の生産性上昇が低調である問題が横たわる。

平均賃金ランキング

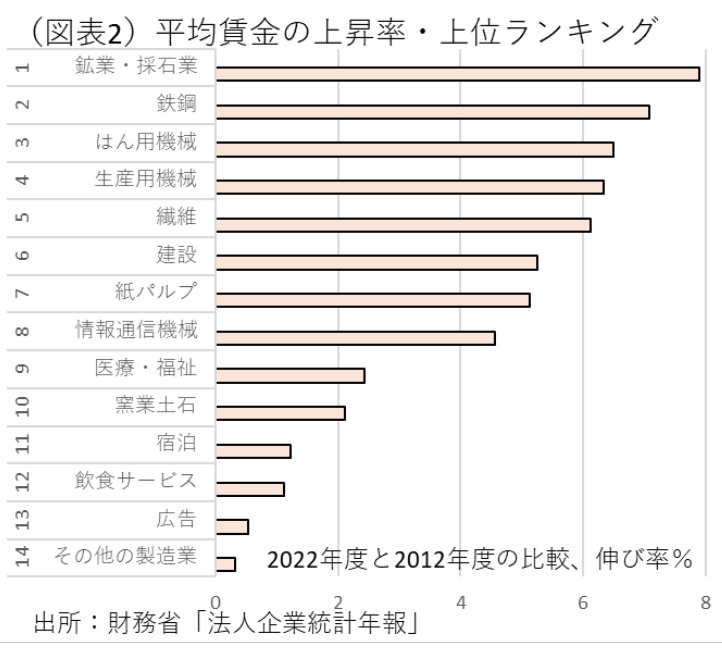

総平均でみると、実質賃金はマイナスだが、個々の業種ではプラスになる可能性があると筆者は考えた。そこで、法人企業統計年報を使い、2012年度と2022年度の平均賃金(役員報酬+従業員給与+従業賞与の合計)を計算し、そこから消費者物価・総合の変化率を差し引いて、上位ランキングを作った(図表2)。すると、上位14業種だけが実質プラスであった。鉱業・採石業、鉄鋼業、はん用機械、生産用機械などが上位を占める。2021年頃の資源高の影響で、インフレの利益を得た業種が、物価上昇(10年間で9.3%)を上回る平均賃金の上昇を実現している。なお、全体平均(除く金融保険業)では、名目賃金は4.9%の上昇で、実質賃金は▲4.5%と地盤沈下している。製造業の実質賃金は、1.2%と僅かにプラスだ。企業物価の上昇率が大きかった分、インフレの利益も製造業では大きかった。それが生産性上昇に加えて、実質賃金を押し上げた。

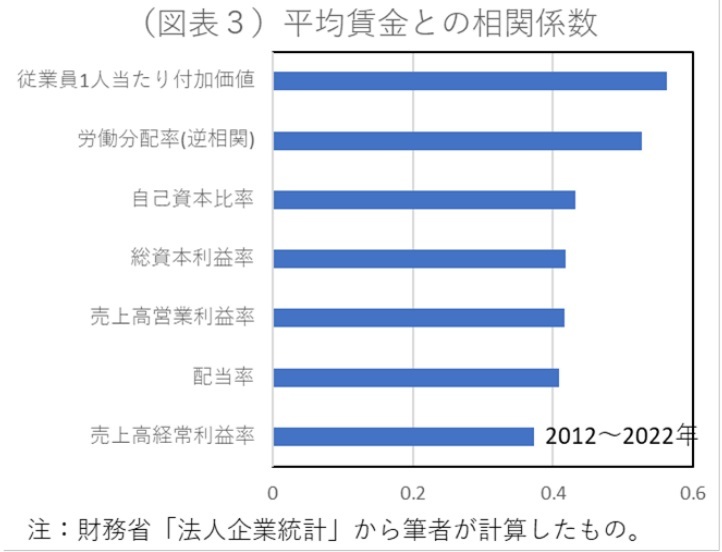

では、賃金の高い業種は、そうではない業種に比べて、何の要因が寄与しているのだろうか。平均賃金の高いと相関係数の高い財務項目を探すことにしてみた。すると、従業員1人当たりの付加価値(名目値)との関連が最も大きかった(図表3)。これは、生産性上昇=賃金上昇の関係を示したものだ。次が、労働分配率である。平均賃金の高さとは逆相関の関係である。これは、直感を裏切るものだ。因果関係には、高付加価値だから結果的に分配率が低いということがあるのだろう。高い売上高営業利益率を達成している業種は、賃金が高い。

個別企業で高い生産性・賃金を上げている先を調べると、半導体関連の業種が多かった。中には、工場を持たないファブレス企業が、高い売上高営業利益率を達成していた。半導体産業は、ムーアの法則が成立し続けていて、他業種よりも成長率が高い。先の鉱業や鉄鋼業のような素材業種も、素材インフレが売上高を大きく牽引している。個々の企業では、高成長市場へのアクセスが生産性上昇の鍵になる。裏返しに考えると、日本企業は賃上げを達成するための高成長(=高い売上の伸び率)が日本経済では成り立たなくなっていることが、実質賃金上昇の低迷の原因だとも言える。

生産性問題は低成長問題

実質賃金低迷の原因が、日本経済の低成長問題にあるという解答は、日本経済の成長戦略を推進することが打開につながるということを意味する。マクロ的には、そう考えると、処方箋がクリヤーになる。

日本経済の成長戦略とは、需要拡大をグローバル化に求めることだ。製造業は輸出を増やすこと、非製造業は訪日外国人を国内に引き込んで需要を押し上げること、EC取引で海外向けの取引を増やすことだ。すでに、大都市の宿泊業では、訪日客が急増し、宿泊料が急上昇している。それが宿泊業の賃金上昇にも寄与している。

輸出価格の上昇は、輸出企業の価格転嫁を反映している。欧米での輸出拡大は、日本以上にインフレが進行する市場で稼いだ利益が、日本の雇用者にも国内物価を上回る賃上げを潤していると言える。一般機械、自動車、情報通信機械などは、そうした利益を享受していると考えられる。

交易を通じた賃金上昇

日本の平均賃金を上げるという課題に対して学問は役立つのだろうか。筆者は、平均賃金を上げるという課題に、国際経済学の要素価格均等化定理が役立つと考えている。要素価格均等化とは、貿易取引を活発化させると、2国間の要素価格=賃金水準が収斂していくという原理だ。

日本の所得水準・生産性については、1人当たり実質GDPが低いことが知られている。日本生産性本部の国際比較では、38か国のOECD加盟国で日本は22位。チェコ、リトアニア、スロベニア、エストニアに抜かれて、近々、ポーランド、ハンガリー、ラトビアにも追い付かれそうだ。なぜ、中東欧諸国に抜かれたかという理由は、ドイツ企業がこれらの地域に進出し、交易がさかんになったからだ。生産性の高いドイツと中東欧諸国が経済交流を活発に行えば、所得が低かった中東欧まで平均賃金が上がる。その結果、日本は順位を抜かれるまでになった。

要素価格均等化定理の考え方は、貿易取引の重要性を説くものだ。これは、グローバル化の恩恵にほかならない。日本は輸出入をともに増やし、貿易相手国に対して比較優位のある財輸出を増やす。相手国が優位なものは積極的に輸入する。その交換が国の所得、生産性を高める。

要素価格均等化定理では、労働が豊富な国からは労働集約的な財が輸出されて、資本が豊富な国からの資本集約的な財を輸入することになっている。日本は、労働が豊富とは言えないが、他国より労働コストが相対的に割安に変わっている。米国や中国とは、円安・物価変動の影響で、コロナ前に比べ、日本の労働コストは7割程度まで下がっている。貿易取引が増えると、価格裁定が働き、賃金が上がっていくと考えられる。

この原理は、労働移動を前提にしていないが、筆者はさらに日本の労働市場に給与水準の高い外国人を多く引き込むことで、日本人の給与が上がると考えている。この場合の外国人とは、単純労働力ではなく、高度人材を念頭に置いている。ほかにも、外資系企業の日本進出(対内直接投資)を活発化させてもよい。それらの効果は、日本と海外の給与格差を均等化しやすくする。

現状、日本企業は、いくらかグローバル化していても日本人の給与を低く据え置くバイアスを持っている。自動車大手では、北米現地法人の給与を9~11%も引き上げると表明した。米国で自動車労組UAWが4年半で25%の賃上げをすることの対抗措置だ。これは、海外の賃上げに引っ張られているから起こる。国内でも、そうしたカウンターパワーを作らなくて日本人の賃金はあがりにくいままだ。

日本では、外国人の取締役や、日本人の社長よりも高いことも多くある。「日本人である」という区分は、報酬を低い方に収斂させる作用を持つ。これを変革するには、外国人と同一労働で働き、彼らの仕事に見合った成果を日本人も求めていくことが必要だ。「安い日本」を変革するには、輸出、インバウンド、越境EC取引、労働市場でのグローバル化を推進することが役立つ。これが経済学の見地からの提言になる。