2024年8月29日、30日の2日間にわたり、ベルサール渋谷ファーストにおいて「AI博覧会 Summer 2024」が開催されました。

「AI博覧会」は、その名のとおりAIに焦点を当て、各企業が開発した様々な新しい技術を紹介する展示会です。3月に第1回となる「AI博覧会 Spring 2024」が行われ、今回が2回目の開催となりました。

参加したのは日本国内のAI関連企業約70社。東芝情報システム株式会社やソフトバンク株式会社といった大手グループ企業や気鋭のスタートアップ企業なども出展したほか、カンファレンス会場では各企業の代表者による講演も行われ、すべての会で多くの観衆を集めました。

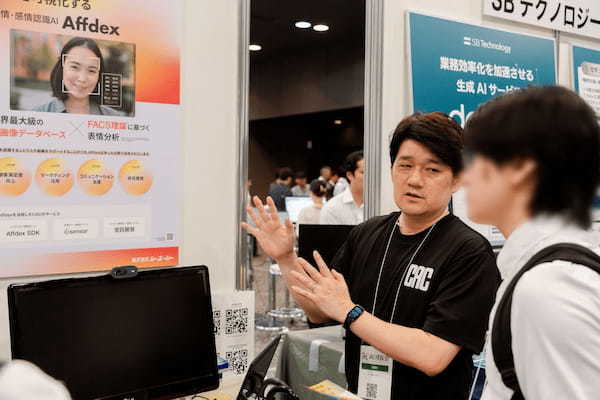

盛況を博したCACブースでは2つの感情認識AIを展示

株式会社シーエーシー(以下、CAC)は、表情・感情認識AI『Affdex(アフデックス)』と音声感情解析AI『Empath(エンパス)』を出展しました。新規事業開発本部の山口悠花は、出展理由を「表情や音声から感情を読み取るAI技術はそれほど多くないので、そういった技術があることを大勢の方に知っていただくため」と語ります。

表情・感情認識AI『Affdex』

『Affdex』はアメリカのAffectiva社が開発したプロダクトで、顔の表情筋の動きから、23種類の表情と10種類の感情、2種類の特殊指標を数値化することができるエンジンです。アメリカの心理学者ポール・エクマン博士が構築した「FACS(Facial Action Coding System/顔面動作符号化システム)」という表情理論に基づいて解析を行っており、人種や文化圏を問わず、人の感情を高精度に解析できるようになっています。

マーケティングや研究開発の分野で多く使われており、過去には企業の営業担当者や販売員が行う笑顔のトレーニングや印象改善のトレーニングでも活用されています。

「喜びの表情を一つ取っても『喜んでいるのは分かるけど、それがどの程度なのかが分からない』という課題があったのですが、『Affdex』はその度合いを数値化できるのでデータとして活用しやすいと好評をいただいています」と山口はいいます。

実際、2日間を通じて多くの方がブースの前で足を止め、スタッフの説明を聞き、質問をする姿がありました。説明をしている間に人だかりが大きくなり、話ができなくなってしまうこともあるほど盛況で、『Affdex』のプロダクトオーナーである新規事業開発本部の松本豊は「『こんな技術があるなんて知らなかった』、『こんなことができるんだ』と興味を持ってくださる方や『やはり将来的にはこうなっていくよね』と言ってくださる方が多かったですね」と反応が上々だったと話します。

音声・感情解析AI『Empath』

『Affdex』が人間の表情を解析するのに対し、『Empath』は人間の音声から「喜び」「平常」「怒り」「悲しみ」という4つの感情、そして元気かどうかを解析するプロダクトです。発話内容に関係なく、音響特徴や周波数といった物理的な音響要素のみで感情を解析してくれて、発話や息の切れ目ごとに解析結果を出すことができます。

現状、コールセンターの現場で活用されるケースが多く、クレームやカスタマーハラスメント対策、またオペレーターのメンタルヘルスケアに役立てられています。実際、ユーザーからは「元気度がずっと下がっていたオペレーターに声をかけることで離職を止めることができた」や「適切なフォローをすることで当日欠勤率を下げることができた」といった声が寄せられているそうです。

『Empath』の生みの親である新規事業開発本部 Empath事業推進室 室長の下地貴明も「感情解析AIが特異なものに見えるようで、新しいことを探しに来ている方たちには『珍しいものがあるな』と刺さっているようです」と回答。

来訪者への対応に追われて他社のブースを見る時間がなかなか取れなかったそうですが、「アバターでお客さまの対応をするプロダクトなどは、会話をしている間に感情の数値を測り、対応の仕方を変えるなど、CACの技術を活用して付加価値を高められそうで、そういったサービスがかなりある印象を受けましたし、コラボレーションができる相手を探したいですね」と刺激を受けている様子でした。

感情解析AIの今後の展望

『Affdex』と『Empath』は「AI博覧会」の2024年春の回と今回、どちらも出展しており、その他にも年に3~5回程度、様々な展示会に出展しています。人材戦略推進本部エンジニアリングテクノロジー部の柳原真結実は「AI博覧会」での反響について特に良い印象があるようで、「今は生成AIの技術が多いのですが、感情解析AIは珍しい技術です。今回の『AI博覧会』でも当社以外はほとんど出展されていないので、皆さん驚きながら関心を示してくださいます」と、出展するたびに確かな手応えを感じているそうです。

また、感情認識・感情解析AIの今後について柳原は「生成AIはすごく普及していますが、やりとりが少し淡泊な部分もあります。音声や表情からしか分からない感情情報もあると思いますし、今後どんどん感情解析技術が普及して人間に近いやり取りができるようになると良いなと思います」と話し、山口も「活用事例を増やし、もっといろいろな方に使っていただけるようにしていきたい」と意欲を見せました。

すでに多くの現場で実装され、「AI博覧会」でも大きな注目を集めた『Empath』と『Affdex』の今後についても聞きました。

下地は『Empath』の今後の展望について「カスタマーハラスメント対策にさらに特化させていきたい」と語る一方で、「営業・商談の場面でも活用できるものを開発していきたい」とコメント。

「興味を持っていない相手に話をしても、双方にとって時間を浪費することになります。ですので、相手の興味が上がったポイントにフォーカスできるような感情解析の技術を作りたいと思っています。営業担当者としては、興味のない人よりも関心を持っている人と話をしたほうが有意義ですし、売上にも繋がります。買う気のない相手に押し売りをするような、非人間的な行為も回避できるでしょう。感情のギャップを埋め、コミュニケーションがスムーズに進むような社会を作るためにいろいろ試していきたいと思っています」と力強く語ります。

一方で、松本は『Affdex』について「表情のデータをビジネスに使うのはお客さまもイメージできないことが多く、なかなか難しい」と課題を挙げつつ、「CACはこれまでの活用を通じて知見を得てきているので、それをもとに新しい取り組みの提案や伴走をするなど、お客さまのプロジェクトに深く関わっていくことで、これまで以上にお客さまの成功の支援ができるのではないかと思います」といいます。

CACはこれからもこのようなイベントに参加し、感情認識AIなどの最新技術の普及に努めていきます。

(提供:CAC Innovation Hub)