本記事は、木村 道郎氏、安部 元輝氏、木村 峻郎氏らの著書『実家・財産・親族トラブルを防ぐ! 弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

遺産分割協議は法定相続分に従って迅速に行う必要がある

遺産分割協議が成立するまでの間、相続税の納付など、お金が必要なこともあります。ところが税務署は、遺産分割協議が成立しているか否かを問題とせず各相続人に納税を要求してきます。そこで、相続人は遺産分割協議が成立する前であっても預金の払戻しを受けることができるのかが問題となります。

相続発生後は相続税を納めなければなりませんが、その期間は相続開始後10カ月しかありません。

そのため、遺産分割協議は迅速に進める必要があります。

◆遺産分割協議の基本

遺産分割協議は本来、「遺言書がない」場合の遺産の分配方法を決めるものです。そこで通常はまず相続人が誰かを確定し、どんな相続財産があるかを調べたうえで、遺産分割協議を行います。

相続の開始後、すぐに協議が成立する場合もあれば、相続税の納付期限である相続発生後10カ月を経過しても協議が成立しない場合も多くあります。遺産の分割方法に争いがある場合は家庭裁判所で遺産分割調停を行い、調停期日に相続人が出席して協議します。協議が成立すれば、各相続人の相続財産が定まります。

そして、調停が不成立になれば今度は家庭裁判所の審判(判決と同じもの)手続きに移行し、ある相続人がこの審判に不服を申し出た場合は、さらに高等裁判所で審理をすることになります。

遺産分割協議が成立する前に、遺産から葬儀費用を支払えるか?

遺産から葬儀費用を支払うには、被相続人の預貯金の仮払い制度(家事事件手続法200条3項)が使えます。具体的にどのように使うのか、Q&Aで見ていきましょう。

◆仮払い制度の使い方

【Q】 遺産からの葬儀代の支払い

被相続人Aの妻Bは、葬儀費用の支払いのため、Aの銀行預金口座から葬儀費用の払戻しを受けようとしました。しかし、遺産分割協議が成立していないので、銀行はAの預金口座から預金の払戻しを拒否しており、Bは困っています。Bはどのように対応したらよいですか?

- 【A】 改正家事事件手続法を根拠に仮払いをする

預金は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人であってもその払戻しを行うことは認められていません。そこで家事事件手続法200条3項は、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に行った場合、相続人は遺産である被相続人の預金の全部または一部を仮に取得することができるように規定しました。そのため、妻BはAの預金の払戻しを受け、葬儀費用を支払うことが可能です。しかし、これは仮払いですので、葬儀費用の分担は最終的に遺産分割協議で決定します。

◆民法では、家庭裁判所を経なくても認められる

この仮払い制度は、家庭裁判所に調停の申立てを行った場合にのみ認められたものです。そこで、遺産に属する預貯金の仮払いが認められるためには、さらに家庭裁判所の判断を得なければなりません。

しかし、家庭裁判所を経る手続きは、煩雑で時間や費用がかかる場合があります。そこで民法909条の2は、次の事項を規定し、一定金額については家庭裁判所の手続きを経ずに預貯金の払戻しを受けることができるようにしました。

民法909条の3(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の3に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

民法では、家庭裁判所の手続きを経ずに預貯金の払戻しをすることができる

預貯金の払戻し制度のメリットは?

預貯金の払戻し制度とは、遺産分割協議の成立前であっても、葬儀費用や相続人の生活費などの支払いをする必要がある場合、預貯金の払戻しを認める制度です。

では、この新設された払戻し制度の内容とメリットを見ておきましょう。

かつては、被相続人の配偶者が生活費や葬儀費用の支払いのため、被相続人名義の預金口座から預金の払戻しをする必要がある場合でも、遺産分割協議が成立する前には預金の払戻しは認められていませんでした。

しかし、それでは葬儀費用を支払うことができず、あるいは生活費を捻出することもままならず、不合理な事態が生じる場合があります。

そこで民法は909条の2に以下の規定を設けました。

「遺産分割協議が成立する前であっても、裁判所の判断を経ることなく、各相続人は単独で預貯金から相続分の一部について払戻しを受けられる」という規定です。

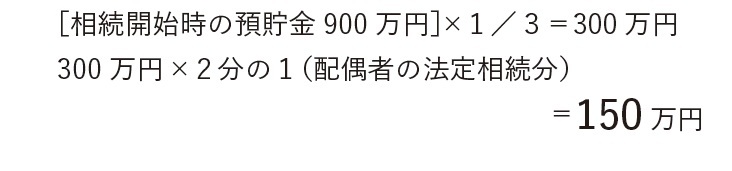

なお、預貯金から払戻しを受けられる金額は、相続開始時における各銀行預貯金口座にある預貯金額の3分の1の金額に、その相続人の法定相続分を乗じた額です。

ただし、同一の金融機関では150万円の払戻しを受けることが限度額となっています(平成30年法務省令第29号)。

具体例をQ&Aで見ておきましょう。

払戻しを受けられる額の計算方法

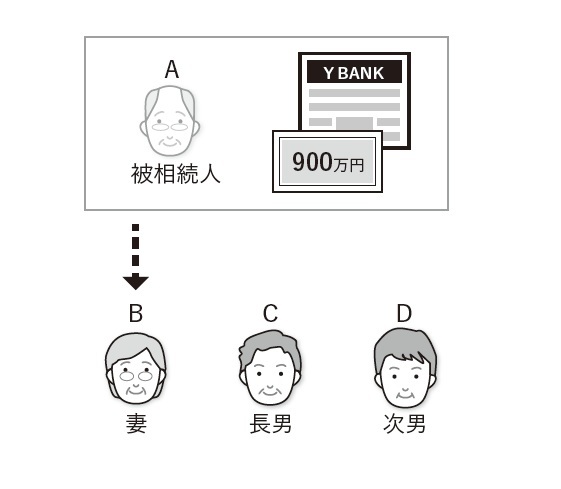

【Q】 複数の相続人がいる場合の払戻し可能金額

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)被相続人Aの相続人が、妻B、長男C・次男Dの3人であり、AのY銀行の預金が900万円である場合、Bが単独で払戻しを受けられる金額はいくらでしょうか?

- 【A】 Bが払戻しを受けられる額は、被相続人Aの預貯金900万円のうちの150万円

このQのケースでのBの払戻しできる額は次のように計算します。

なお、長男Cや次男Dの場合は法定相続分が4分の1ずつですから、Aの預貯金900万円の12分の1である75万円になります。

◆改正民法のメリットは家庭裁判所を経ないこと

前述したように家事事件手続法の改正により、葬儀費用の支払いなど、遺産から仮払いを受ける必要性がある場合には、他の共同相続人の利益を害しないかぎり、家庭裁判所の判断で仮払いを行うことができるようになりました。そしてさらに各相続人が家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金から仮払いを受けられるとされたことが、改正民法のメリットです。

改正民法の最大のメリットは、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受けられること

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 税務署と裁判所で遺産の評価方法は違うことを知ろう

- 葬儀代の支払いはどうする? 新設された預貯金の「仮払い制度」

- 遺言書が家族を救う! 相続争いを防ぐ専門家の活用法

- 認知症でも遺言は有効? 無効にされないための遺言書作成のポイント

- 賃料収入は誰のもの? トラブルを防ぐ適切な遺産管理の方法