本記事は、木村 道郎氏、安部 元輝氏、木村 峻郎氏らの著書『実家・財産・親族トラブルを防ぐ! 弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか?

遺言書には主な方法として自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、どの遺言書を作成したらよいか悩む人も多いものです。そこで、それぞれの長所・短所を見ていきましょう。

◆自筆での遺言書作成がお勧め

【Q】 2つの遺言書の選択と理由

「自筆証書遺言と公正証書遺言」のどちらの遺言書を選んだらよいですか?

また、その理由も教えてください。

- 【A】 それぞれ一長一短があるが、多くの場合は「自筆証書による遺言」を勧める

公正証書遺言と自筆証書遺言はそれぞれ一長一短があり、具体的な事情に応じて、どちらの遺言書を作成したらよいかを決めます。ただし、私たちは多くの場合、自筆証書による遺言を勧めています。その理由は、自筆証書遺言は公正証書遺言と違って作成費用が不要で、いつでも簡単に書き直すことができることのほか、遺言の内容を、そのときどきの実情に応じて最も適切な内容に直すことができるからです。

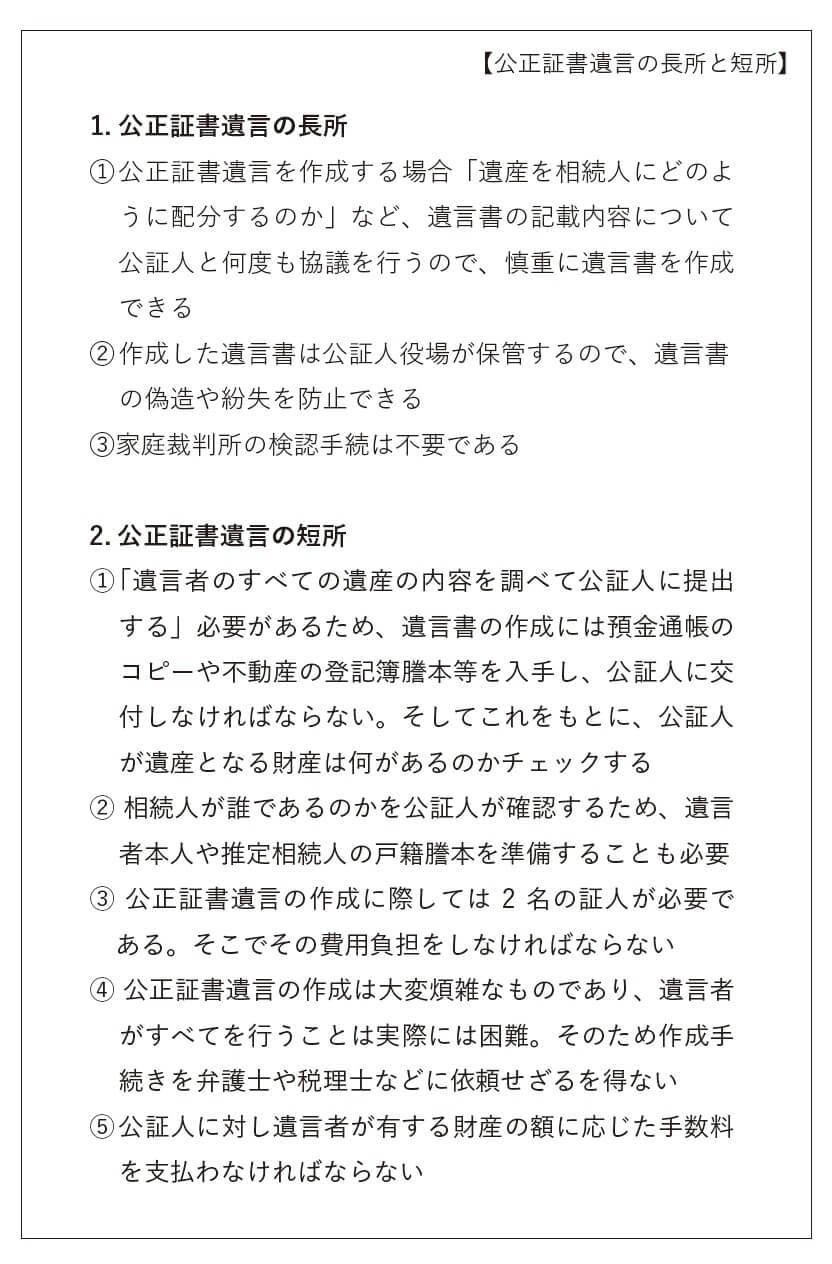

そこで、まず自筆証書遺言と公正証書遺言との違いを具体的に見ていきましょう。公正証書遺言の長所と短所を次ページにまとめてみましたので参考にしてください。

◆自筆証書遺言のほうが、自由度が高い

公正証書遺言は手間や高額な費用が必要なので、公正証書遺言を作成したあとに遺言書を書き直す必要が生じても、実際には書き換えないままにすることも少なくありません。

たとえば、「公正証書遺言の作成後に、預貯金残高に変動が生じた」場合や「遺言書には長男に相続させると記載した不動産をその後売却してしまった」といった場合でも、公正証書遺言を直さずにそのまま放置してしまうケースもあります。

そこで簡単に遺言書の内容を変更できる自筆証書遺言の作成手続きが便利です。そしてその場合格別の費用もかかりませんので、実用的かつ便利なものになります。

さらに近時、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができました(令和2年7月10日施行「法務局における遺言書の保管等に関する法律」)。この制度により遺言書を法務局に預けておけば、遺言書の変造や紛失等のトラブルを防止できるだけでなく、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、偽造や変造を防ぐために行う家庭裁判所における検認手続も不要になりました。

なお、自筆証書遺言はすべて手書きで作成する必要がありましたが、改正民法により平成31年1月からは、「遺産の目録をパソコン等の印刷文字で作成すること」も認められています。

◆自筆証書遺言の作成ポイント

自筆証書遺言を作成する際のポイントは次のとおりです。

①遺言の内容を、遺言者自身が手書きで記載すること

②作成年月日を記載すること

③署名、押印をすること

※印は実印である必要はない

自筆証書遺言の簡略化(民法968条2項)は、旧法では遺言書を「全文自筆」することを要件としていましたが、遺言者に多くの不動産や預貯金などがある場合、そのすべてを財産目録に自筆で記載することは実際には困難でした。

そこで、遺言書に財産目録を添付する場合、遺言者の自筆による作成を要件とせず、たとえば、パソコン等で作成したり、銀行預金通帳のコピーを添付したりすることで足りるものとしました。

◆自筆証書遺言の問題点と法務局の対応

自筆証書遺言にはかつて次のような問題点がありました。

- 自宅などで保管されることが多いため遺言書を紛失してしまうおそれがある

- 遺言書の廃棄、隠匿等の不正行為が介入する危険がある

- 相続発生後、遺言書の所持人が家庭裁判所に対して行う「検認の申立て」の手続きが煩雑である

そこで近時、法務局が遺言書を保管することができるようにしました。その法律上のメリットは次のとおりです。

- 法務局が遺言書を保管することにより、遺言書の紛失や変造を防ぐことができる

- 自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所で「検認」を受けなければならないが、法務局で保管する場合には、検認手続が不要になる(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

- 遺言書の保管申請の際に法務局は法律上有効な遺言書であるか否かの確認作業を行うので、作成方法の方式違反などにより遺言書が無効となる危険性が減少する(法務局における遺言書の保管等に関する法律4条2項)

自筆証書遺言のほうが作成手続きが便利で格別の費用もかからない

遺言が無効になるのを避けることが何より大事なワケ

相続に伴う遺産分割において遺言の効力は絶大なものです。

ところが、まれに遺言書が無効とみなされることもあります。どのような状況で無効となるか探っていきましょう。

◆遺言書の記載が遺産と食い違う場合は?

【Q】 かなり前に作成された遺言書

被相続人Aの公正証書遺言は10年前に作成されたものでした。そこで遺言書で配偶者Bが相続することになっている土地はAが生前に売却し、Aの亡くなったときにはすでにAのものではありませんでした。この遺言書は無効になりますか?

- 【A】 その土地はAの遺産ではないので、Bがその土地を相続できないのは当然のこと。ただし、それだけでは遺言書は無効にはならない

遺言は無効にはなりません。ただし、その土地はAの遺産ではないので、Bがその土地を相続することはできません(民法1023条2項)。そこで、Bは法定相続分あるいは遺留分の規定に従って、Aの他の遺産を相続することになります。

◆複数の遺言書がある場合は?

【Q】 複数の遺言書

被相続人Aは合計3通の遺言書を作成していたことが判明しました。どの遺言書が有効ですか?

- 【A】 新旧の遺言書で内容が矛盾したり抵触したりしているときは、矛盾抵触している部分だけ、新しい遺言で古い遺言を撤回したとして取り扱うが、その他の部分は遺言として有効である

複数の遺言書が存在する場合、常に新しい遺言書だけが有効になると誤解している人が税理士やコンサルティング会社にもいます。しかし、民法1023条は、すでに作成している遺言書と新しく作成された遺言書の内容が矛盾抵触しているときは、矛盾抵触している部分にかぎって「新しい遺言で撤回したものと取り扱う」と規定しています。

そこで、新しい遺言書がすでに作成されている遺言書の内容と矛盾抵触をしていない場合は、どちらの遺言書も有効です。

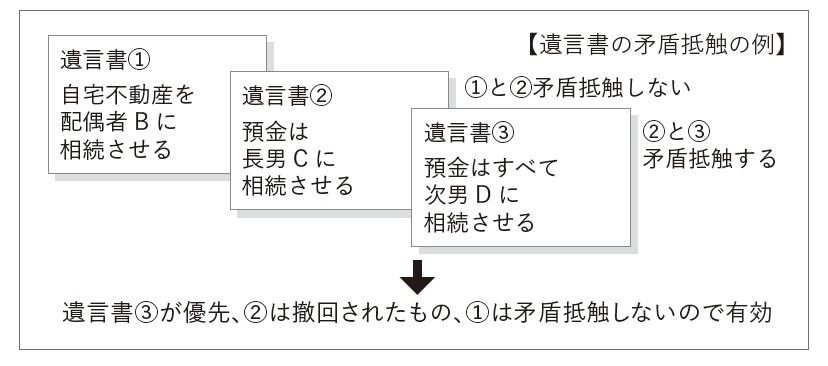

◆矛盾抵触の具体例

矛盾抵触とはどのようなことか。たとえば、次のような遺言書で考えてみます。

被相続人Aが「自宅不動産を配偶者Bに相続させる」旨の遺言書(以下、遺言書①)を作成したあとに「預金は長男Cに相続させる」という内容の遺言書(以下、遺言書②)を新たに作成しました。この場合、遺言書①と遺言書②の内容は矛盾抵触していません。そこで遺言書①に従い、Bが自宅不動産を、そして遺言書②に従い、長男Cが預金を相続することになります。

ちなみに、遺言書②の作成のあと、Aが「預金はすべて次男Dに相続させる」という内容の遺言書(以下、遺言書③)を新たに作成した場合、これは遺言書②と「預金の権利者」について矛盾抵触します。そこでこの場合は、後の日付である遺言書③が優先されます。遺言書①は矛盾抵触しないので有効ですが、遺言書②は撤回されたもの、すなわち「無効」と取り扱われることになります(民法1023条1項)。

新旧遺言書の内容が矛盾抵触をしていない場合は、どちらの遺言書も有効

認知症の人が作成した遺言書の効力は?

「認知症の人が作成した遺言書は無効」と即断する人はたくさんいます。ところが、「遺言書を作成したとき認知症を患っているため遺言能力がない」と判断するのは意外にむずかしい面があります。単に、認知症を患っていても遺言が無効になるとは限らない、というのがその理由です。次のQから、考慮すべきことを考えてみましょう。

◆認知症でなくても、遺言能力の有無が重要に

【Q】 遺言書の作成時に認知症を患っていた場合の遺言書の効力

被相続人A名義の自筆証書遺言には、「全財産はCに相続させる」という記載がありました。しかし、その作成日の時点で、Aがすでに認知症を患っていたことが判明しました。この遺言書は有効ですか?

- 【A】 認知症でもただちに遺言能力が認められないわけではない。認知症がどの程度であったかをまずはっきりさせるべき

認知症か否かを問わず、制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人など)は、判断能力が必ずしも十分でないため、単独で有効な契約を交わすなどの法律行為ができない人が作成した遺言書である可能性があります。そこでまず、遺言者の判断能力の程度を正確に知る必要があります。

民法は「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定していますので、満15歳以上であれば遺言をすることができます。つまり、満15歳程度の判断能力があれば、遺言能力があることになります(民法961条)。

また、民法はたとえば判断能力が衰えた成年被後見人について「自分で売買契約を締結することができない」といった制限行為能力に関して規定していますが、遺言にはこの規定は適用されません(民法962条)。そのため、制限行為能力者が作成した遺言書であったとしても、ただちに遺言能力が認められないわけではありません。

ところで、遺言能力の有無は医学的な判断であるとともに、本人の日常生活における言動などを総合的に考慮して、裁判官が遺言能力の有無を判断します。そこで、遺言能力の有無を、一般人が正確に判断することは困難な場合が多くありますが、だからといって「認知症であれば遺言能力がないため、遺言も無効となる」と即断することはできません。

◆遺言能力があることを証明する手立て

弁護士も遺言能力について、どのように説明したらクライアントに理解してもらえるのか、頭を痛める事案がたくさんあります。そこで私たちは、満15歳程度の判断能力とは「自分の財産は何があるかを知り、その財産を誰に相続させたいのかについて、自分で判断することができる能力が遺言能力である」と、一応の説明をしています。

しかし、実際は裁判をしなければ遺言能力の有無を判断することはできません。

なお、認知症には軽度から重度まで程度があります。高齢になれば多くの人が認知症を患いますが、日常生活に必要なことは自分で判断して行動できる場合には、遺言能力があるといえます。

そこで弁護士は、法律相談に際して遺言能力の有無を具体的に判断する必要がある場合、「医師が作成していたカルテに認知症に関する記載があるかどうか、また投与していた処方薬から重度の認知症であったかどうか」をまず検討します。

さらに、認知症のテストで多くの医療機関でも利用される長谷川式テストなどの結果を踏まえ、クライアントから「日常生活における具体的言動」を聴取するなどの方法によって判断します。

また、裁判では、原告と被告が提出した医師の鑑定意見が異なる場合があります。そのときは、原告や被告ではなく、裁判所が新たに選任した鑑定人の鑑定結果に従うこともあります。

ところで、相続開始後に遺言書の効力が争われることが考えられる場合は、遺言書を作成する前、あるいは遺言書を作成したあとに判断能力に関する医師の診断を受け、「その診断書を遺言書と一緒に保管しておく」ことも得策です。

遺言書を作成した前後の時期に「判断能力がある」と診断されたものであれば、それ以前に行われた遺言書の作成時も遺言能力があったと推測できるというのが、その理由です。

遺言能力の有無の判断はむずかしい。

事前に医師の診断を受け、診断書と併せて保管するなどの工夫が必要

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 税務署と裁判所で遺産の評価方法は違うことを知ろう

- 葬儀代の支払いはどうする? 新設された預貯金の「仮払い制度」

- 遺言書が家族を救う! 相続争いを防ぐ専門家の活用法

- 認知症でも遺言は有効? 無効にされないための遺言書作成のポイント

- 賃料収入は誰のもの? トラブルを防ぐ適切な遺産管理の方法