本記事は、木村 道郎氏、安部 元輝氏、木村 峻郎氏らの著書『実家・財産・親族トラブルを防ぐ! 弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

適切な遺産管理が相続争いを未然に防ぐ

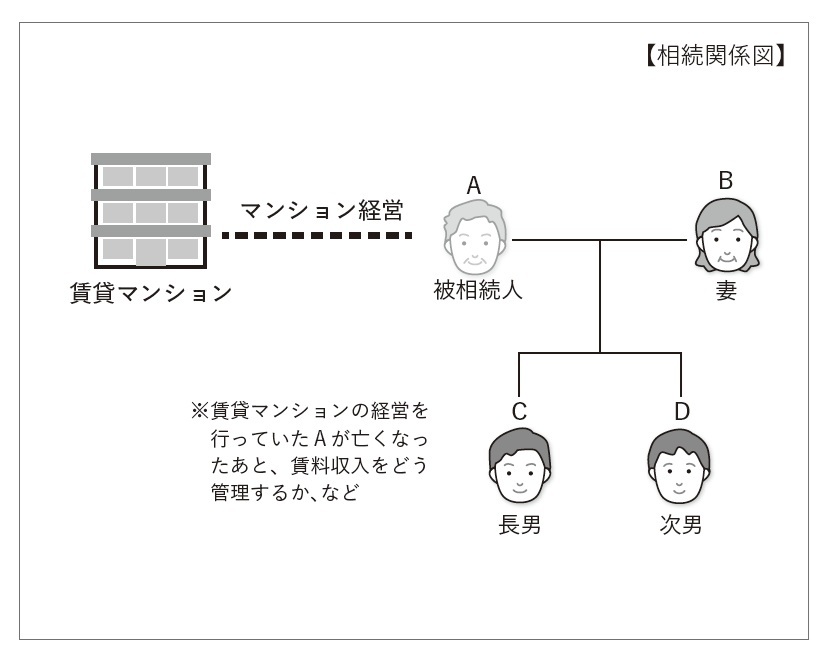

どのように遺産管理を行うか。まず、その基本原則を説明します。遺産の管理を行う必要のある典型的なケースは下図のような「賃貸マンションがある」といった場合です。

この場合、被相続人が亡くなったあと、遺産分割協議が成立するまでには、相当の時間を要することが少なくありません。しかし、その間に、たとえば相続建物(図の賃貸マンション)が雨漏りをして修理が必要となった、あるいは被相続人が持っていた貸金債権や賃料債権が消滅時効になってしまうといった場合があります。

このような場合、ある相続人が遺産の管理を自主的に行っているのが一般的ですが、場合によっては相続人の間に遺産争いが生じ、誰も遺産の管理をせずに放置している場合も少なくありません。

また、ある相続人が、他の相続人が関わらないように独断で遺産を管理し、かえってトラブルを拡大させてしまう場合もあります。そこで、遺産の管理についても、十分な配慮をする必要があるのです。

◆遺産の管理はどうすれば適切か

遺言により遺言執行者が就任している場合には、遺言執行者が相続財産を管理します(民法1012条1項)。ところが、遺産分割調停の申立てが行われた場合に管理者がいないときは、家庭裁判所は申立てか裁量により相続財産の管理者を選任することができます(家事事件手続法200条1項)。

また、遺産分割調停の申立てを行っていない場合でも、相続人全員の合意で相続財産の管理者を選任することもできます。もっとも相続人の間で争いが生じ、管理者の選任についても相続人の間の合意を得られないときは、たとえばCが家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うとともに相続財産の管理人の選任の申立てをして、家庭裁判所に管理者を選任してもらうことができます(民法897条の2)。

なお、相続財産の管理者が就任すれば、その管理者が法律の規定に従い、相続財産の管理を行うことになります。

◆賃料収入を独り占めしている管理者に対する請求

問題となるのは、たとえば、図の長男CがB・Dの相続人の承諾を得ずに相続マンションの管理を始め、賃借人から賃料を集金していながら、B・Dには分配もしないという場合です。この場合、「配偶者Bや次男Dは、どう対応したらよいか」が問題となります。

しかし、そもそも相続が発生したあとに生じた賃料収入は遺産ではありません。遺産分割協議が成立するまでに生じた収入は、法定相続分に従った共有財産となります。

そこで長男Cが集金をした賃料は、妻B・次男Dが長男Cに対し、その法定相続分に従って、支払いを請求することができます。

ちなみに実務では、遺産分割協議を行う場合、相続発生後に発生した賃料債権の分配についても協議を行うことが少なくありません。配偶者Bや次男Dは遺産分割協議とは別に賃料収入を管理している長男Cに対し、法定相続分に従って保管している賃料の分配を請求することができます。

相続財産管理者は遺産をどう管理すればよいか?

相続では、固定資産税や保険料の支払いなど遺産に関する費用が発生することがあります。遺産の管理について、考えていきましょう。

◆遺産の固定資産税などを被相続人の預金から支払うことはできる?

【Q】 財産管理担当者の役割

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)

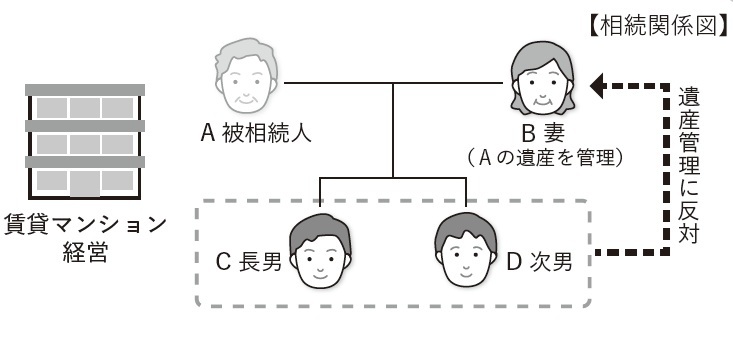

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)被相続人Aの妻BはAの遺産の管理を行っています。遺産である賃貸マンションに賦課された固定資産税を支払う必要が生じた場合、BはAの遺産から固定資産税を支払うことができますか? また、長男C・次男Dが「妻Bが遺産の管理を行うことに反対している」場合は、どうすればよいですか?

- 【A】 固定資産税や保険料の支払いなど遺産に関する費用は、被相続人Aの遺産から支払うことができる

被相続人Aの預金を管理していた妻Bが銀行に対してその払戻請求を行うことがあります。ところが銀行は、Bが他の相続人から預金の管理を本当に委任されているかどうか、払戻しを受けた預金が固定資産税や火災保険料として支払われるかどうかなどについては、正確にはわからないのが通常です。

そこで、相続人全員が預金の払戻しを承諾していることを確認する必要があるため、銀行は預金の払戻しについて相続人全員の承諾印を要求するのが通常の処理です。Bは単独でAの預金の払戻しを受けることができませんので、Bは立て替え払いをしなければならないことが少なくありません。

なおBが他の相続人から遺産の管理を委ねられていないが遺産である現金を管理している場合、Bは保存行為(民法252条5項)として、その現金から固定資産税の支払いを行うことができます。

ちなみに保存行為とは、財産の現状を維持するための行為です。不動産の場合は修理や修繕や不法占拠者への明渡し請求、時効消滅を阻止するための賃料債権の支払い請求などが、保存行為になります。

保存行為として、Aの預金から固定資産税を支払うことができる

遺産である賃貸マンションの賃借人へ賃料支払いを請求できる?

遺産である賃貸マンションに未払い賃料があった場合、どうすればいいのでしょうか。請求方法について、見ていきましょう。

◆未払い賃料は相続人が単独で請求できる?

【Q】 マンションの賃借人への支払い請求

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)

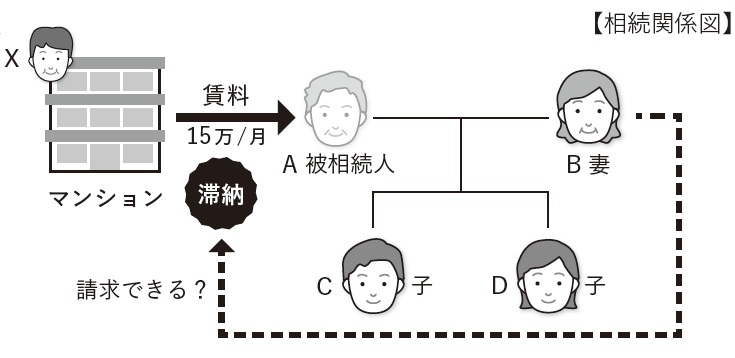

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)被相続人AはXにマンションを1カ月15万円で賃貸していましたが、賃借人Xは長年、賃料の支払いを滞納していました。Aが亡くなったあと、遺産分割協議が成立するまでの間、Aの妻Bが子C・Dの了解を得ることなくXに対して、相続発生時までに生じた未払い賃料の支払いを請求できますか?

- 【A】 被相続人が有していた未払賃料支払請求権の時効消滅を防止するため、各相続人が賃借人に対し、単独で全額の支払請求をすることができる

賃借人Xに対する未払賃料支払請求権は被相続人Aの遺産ですが、相続人が支払いを請求せずに放置しておくと、その請求権が時効消滅する可能性があります。そこで時効消滅を阻止するためにも、たとえば妻Aは賃借人Xに対して賃料の支払いを請求するなどの取り立てを行うことは可能です。

これは保存行為として、他の共同相続人の承諾を得なくても単独で行うことができるものです(民法252条5項)。

◆相続発生前の滞納賃料は遺産である

もっとも賃借人Aから支払いを受けた賃料は、被相続人Aの遺産ですので、Bは原則として子C・Dとその賃料を共有しています。

そこで配偶者Bが賃借人Xから支払いを受けた未払い賃料につき、子C・Dから請求を受けた場合には、Bは法定相続分の割合に従って子C・Dに対して分配をしなければなりませんが、これはいわば当然のことであります。

相続発生前の未払い賃料は遺産なので、法定相続分の割合に従って分配する

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。