本記事は、木村 道郎氏、安部 元輝氏、木村 峻郎氏らの著書『実家・財産・親族トラブルを防ぐ! 弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

税理士やコンサルティング会社は“遺言業務”に積極的に関わる

遺言書には主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自分で書く遺言書で、公正証書遺言は公証役場で作成してもらう遺言書です。いずれも書き方や保管の仕方などには一定のルールがあります。

遺言書は正しく作成されてこそ、メリットを最大限に発揮できます。

◆遺言書作成の“最初の悩みどころ”は?

相続人の間で激しい遺産争奪戦が繰り広げられることは少なくありません。しかし、遺言書がきちんと作成されていれば、その争いを防ぐことができます。

ところで、遺言書を作成する場合、公正証書遺言を作成すべきか、それとも自筆証書遺言を作成すべきなのか、といった判断に悩む場合があります。また、遺言書が作成されていても、遺言者は認知症を患っていたため「遺言書が無効ではないか」と争いになる場合もたくさんあります。

◆「自筆証書遺言」の作成に関与する

そこで、トラブルを少なくするため、公証役場で作成してもらう公正証書遺言にすることも少なくありません。しかし、自筆証書遺言も簡単に作成することができます。

公証人への手数料は遺産の価額によって異なりますが、数万円から十数万円程の費用で、遺言書を作成することができます。ただし、遺言書の内容が遺言者の気持ちに本当に適っているかどうかは別問題で、そこに税理士やコンサルティング会社にとってのビジネスチャンスがあるのです。

弁護士も同様ですが、相続案件を担う税理士やコンサルティング会社も、遺言書に関する実務の問題点を正確に理解してクライアントに寄り添い、より積極的に関わっていきましょう。それでこそ、形式はもとよりその内容も遺言者の意向に即した遺言書が作成でき、後顧の憂い、あとに残る心配ごともなくなるのです。

では、ここから実務における遺言・遺言書の問題について見ていきます。

遺言書の絶大な効果を知ることが大事なワケ

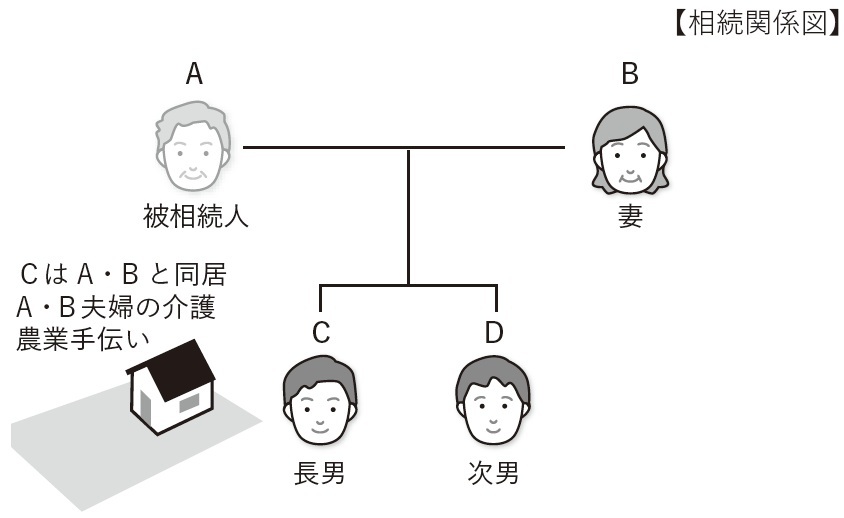

遺言書が作成されていない場合、相続発生後、遺産分割協議が成立するまで、長期の期間を要してしまう事案がたくさんあります。たとえば下図のような例です。

◆遺産争いの発端は、想定外の意見の食い違い

【Q】親の介護と農業を手伝ってきた長男

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)

(画像=『弁護士が教える税理士のための相続ビジネス入門』より引用)長男Cは長年、親であるA・B夫婦と同居し、被相続人Aの農業を手伝ってきました。Cはより多くの相続を主張しますが、次男Dが納得しません。どうしたらよいでしょうか?

- 【A】 A・B夫婦としては、相続人間の争いを想定し、生前に適切な遺言書をつくっておくべき

「長男Cは、両親のA・B夫婦と長年にわたり同居してA・B夫婦の介護に努め、Aの農作業も手伝ってきた。他方、次男Dは、A・B夫婦を顧みずに好き勝手に生活をしてきた」という例です。

Aの相続が発生した場合、CはDよりも多くの遺産の相続を主張することが少なくありません。しかし、Dとしても、少しでも多くの遺産を相続したいと思うのは当然のことです。

そこで、Dは「同じAの子としてCと平等に取り扱われるべき」と主張し、Cと同じ法定相続分の相続を主張します。その結果、CとDが揉めはじめ、Aが生前、予想もしていなかった遺産争いが勃発することになります。

◆10カ月間での対処には誰かの援助が必要

遺産争いが継続している間でも、相続発生後10カ月後には相続税の納付時期が到来します。そこで、相続人B・C・Dは相続税の納税をしなければなりません。しかし、まだ遺産分割協議が成立していない場合、妻Bは、配偶者の税額軽減等の税法上の特典を受けることができませんので、とりあえず「高額な納税をしなければならない」という事態が生じます。

このとき遺言書が作成されていれば、相続人の間で紛争が生じた場合でも「期限内に遺言書に従った相続をする」ことができるため、妻Bにとっても「税法上の特典」を受けることができます。

そして、このことを実現できるのは、Aが「遺言書を書いておこうかな」と思ったその時点から、A・B夫婦の相続に継続的に関わってきた税理士やコンサルティング会社なのです。

◆相続人の間の感情的な争いを回避する

各相続人の相続分ないし相続すべき財産を遺言で定めておけば、相続人はその遺言に従って相続します。このため、相続人同士の遺産争いを回避することができます。

ちなみに、兄弟間で遺産争いが激化すると、親戚縁者を巻き込んで「家族・親族ぐるみの大ゲンカ」になり、被相続人の法事すら行うことができなくなる事態も少なくありません。

しかし、被相続人が生前、遺言書を作成しておきさえすれば、このような事態に陥ることも防止できます。

このことを考えると、被相続人は万が一の事態まで配慮し、遺言書の作成をしておくことが必要ですが、その場合、専門家の適切なアドバイスを受けて遺言書の内容も的確なものを作成しておくことがとても重要になってきます。

そのため税理士やコンサルティング会社としても、「相続税が発生するかも?」という段階になって初めて相談を受けるより、早い段階から関わったほうが、よりスムーズに対応できるはずです。

相続が現実味を帯びる前の早い段階から関わることで、スムーズな対応が可能

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 税務署と裁判所で遺産の評価方法は違うことを知ろう

- 葬儀代の支払いはどうする? 新設された預貯金の「仮払い制度」

- 遺言書が家族を救う! 相続争いを防ぐ専門家の活用法

- 認知症でも遺言は有効? 無効にされないための遺言書作成のポイント

- 賃料収入は誰のもの? トラブルを防ぐ適切な遺産管理の方法