この記事は2024年12月19日に「第一生命経済研究所」で公開された「デジタル技術による地方創生の課題」を一部編集し、転載したものです。

はじめに

国内で人口減少が進む中、とりわけ地方部では消費者数の減少や労働力不足が深刻になっている。これに伴い、将来的に地元産業や商業の衰退が進行すると、結果的には国全体の経済成長や社会保障の維持が困難になることが予想される。人口減少が進む中で、地方創生は単なる地域振興策ではなく、持続可能な経済成長を目指す上で重要な取組だ。11月に本格的に発足した石破政権でも、地方経済の活性化を重点分野として、岸田政権下で進められたデジタル田園都市国家構想を発展させた「新しい地方経済・生活環境創生本部」を創設し、注力していく方針を示している。

地方創生におけるデジタル技術の位置づけ

地方創生を考える上で、デジタル技術の活用に寄せられる社会的な期待は大きい。例えば、ハード・ソフト両面のインフラ基盤を整備することで地方部での生活の利便性を向上させたり、インターネットの活用によりビジネスにおける地理的な制約を緩和させたりすることが可能になる。

他方で、デジタル技術の拡大が地域経済に与える影響として、地域外への所得流出の拡大が指摘される。特に、近年急速に拡大するネットショッピング等のEC(受発注がインターネット上で行われる財・サービスの電子商取引)は、地理的距離の制約を無視して商品の売買を行えることから、地域内外への所得流入出の拡大に寄与すると考えられる。もちろん、デジタルプラットフォームを活用して地域の特産品を全国に販売するなど、地域内への所得流入を拡大させる経路も存在する。一方で、地元小売店とインターネット上の販売業者が競合することで、地域で生み出された所得が地域外へと流出してしまう経路も無視できないものと考えられることから、影響については丁寧な確認が必要である。もし、地域外への所得流出が拡大すれば、結果的に地域内の消費が減少し、地域経済循環が働かない。この場合、企業誘致や雇用創出などの地域再生策を講じても望ましい効果が得られないこととなる。

地域別のEC利用の動向

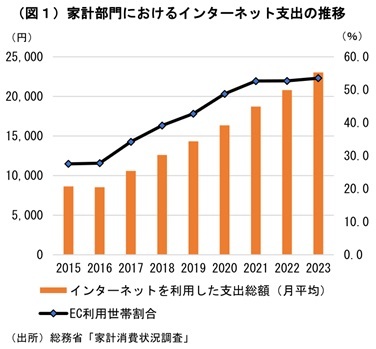

以下からは、実際に国内におけるEC市場のデータを概観する。経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」によると、日本の消費者向けEC市場の規模は、2013年の11兆1,660億円から2023年には24兆8,435億円と、10年間で2倍以上に拡大した。図1は、家計部門におけるEC利用の動向を示している。インターネットの普及と消費者の購買行動の変容により、ネットショッピングを利用する世帯の割合(EC利用率)は2015年の全国平均27.6%から2023年には53.5%と増加した。インターネットを利用した支出総額(二人以上世帯、月平均)についても年々増加傾向にあり、2017年以降は前年比10%を超える高い増加率が継続している(2023年:前年比+10.6%)。

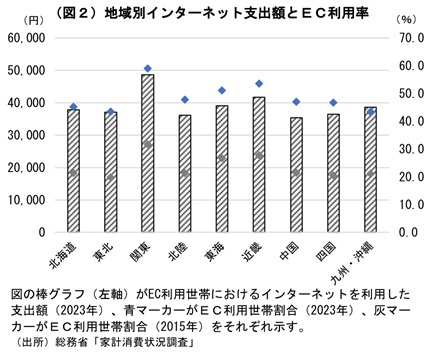

図2は、家計部門のEC利用の動向を地域別に示したものである。これを確認すると、EC利用率は相対的に関東地域では高く、地方部では低い傾向がある。また、EC利用世帯のインターネット支出総額についても同様の傾向がみられる。もっとも、これらは地域による世代や所得収入の違いといった居住者の属性情報に影響を受けることから、単純比較できない点には注意が必要である。一方で、EC利用率の拡大ペースについては地域差がほぼ見られず(2015年から2023年の平均増加割合+25.1%)、全国一様にEC利用が拡大している様子が確認できる。

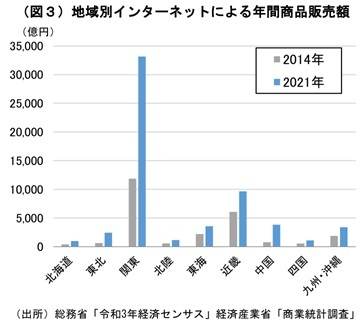

他方で、事業者側のインターネットによる販売額に目を移すと、都市部と地方部で大きく格差があることが確認できる(図3)。2021年における日本全体でのインターネットによる年間販売額5兆9,252億円のうち、東京都だけで2兆4,407億円と全体の41.2%を占める(全国のインターネット販売事業所数のうち、東京都が占める割合は15.0%である)。この結果、販売額は東京都を含む関東地方に集中しており、2014年時点と比較してもさらに一極集中の様相が強まっていることが確認できる。こうした状況下では、地方部から都市部への所得流出が拡大している可能性が指摘できる。もし、地方部における消費者のネットショッピングの増加により、域外消費が一方的に拡大している場合、地域内における消費の減少により地元小売業の撤退などが余儀なくされ、結果的に地域経済に悪影響を及ぼすことが懸念される。

今後は域外流出の縮小の視点が一層重要に

令和4年度経済財政報告書(以下、経財白書)では、関東地域に比較して地方部でのEC利用率が低い傾向から、地域間での情報格差の存在を指摘した。その上で、小売店舗が相対的に少ない地方部では、ECの利用によって購買行動の制約が解消される効果も大きいことから、情報格差の縮小に取り組む重要性を主張した。こうした主張は国全体の消費・需要を考えるマクロ経済上は間違いではないが、地域経済循環の再生が重要となる地方創生の文脈では、この主張は慎重に検討する余地があるだろう。

興味深いことに、大畑・氏原(2022)が実施したアンケート調査では、ネットショッピングを利用する理由については、地域によって有意差があることを示している。都市規模の異なる東京都区部と岡山市に対して行ったこの調査では、東京都区部においては「実店舗まで移動しなくていい」「商品を持ち帰る手間が不要」といった理由が上位を占めたが(*1)、岡山市では「実店舗より安価」「実店舗より品揃えが豊富」といった理由が上位に挙げられた。岡山市が分類されるような地方都市では相対的に小売店舗や売り場面積が少ないことから、商品の選択肢を増やす手段としてネットショッピング等ECが選好されやすい可能性が示唆される。こうした地域では、情報格差の解消によって購買行動を促進させると同時に、地元店舗の充実を図ることで競合し、結果として地域内の消費も拡大させるような正しい地域経済循環を組み立てる必要がある。

*1:このアンケート調査はコロナ禍に行われたもののため、特に外出回避や非接触の面が選考されやすかった可能性が高い点には留意。

ネットショッピングといったECがもたらす消費者への恩恵は大きく、今後も世界的に市場規模が拡大するとみられる。地方経済の成長戦略と言えば消費・需要の創出のみに重点が置かれやすいが、こうした消費者の購買行動の変容に目を向け、地域外への所得流出を縮小させる視点からの取り組みが一層重要になってくる。

参考文献

大畑友紀・氏原岳人(2022)「COVID-19 の流行におけるネットショッピング等の利用変化の実態把握―東京都区部と岡山県岡山市の居住者を対象として―」都市計画論文集Vol.57No.1

石川良文・中村良平(2023)「電子商取引の進展による地域消費構造の変容と地域経済への影響」RIETI Discussion Paper Series 23-J-029

「令和4年度 年次経済財政報告―人への投資を原動力とする成長と分配の好循環実現へ―」第3章第3節