S造(鉄骨造)で使用される鉄骨は、軽量でしなやかな性質を持っていますが、その性質ゆえにメリット・デメリットもあります。本コラムでは、S造の特徴、他の構造との比較、そして法定耐用年数や実際のS造の寿命について詳しく解説します。

S造(鉄骨造)とは?

S造は鉄骨造の略で、Sは鉄(Steel)を意味します。柱や梁などの主な骨組みを鉄骨で構成した建築構造です。鉄骨は軽量で高い強度を持ち、工期が短く設計の自由度が高い点が特徴です。そのため、大規模な商業施設やオフィスビルなど、迅速な施工とデザイン性が求められる建物によく採用されています。

また、鉄骨は工場でのプレハブ加工が可能です。プレハブ加工では、工場で徹底した基準のもとに部材が生産されるため、品質の安定性にも優れています。ただし、自然の影響を受けやすい性質があるため、適切な防錆処理やメンテナンスが必要です。

プレハブ加工とは

柱や梁、屋根などの構成要素を工場で製作し、現場で組み立てる方法です。現場での作業が減るため、工期を短縮することができます。また、工場内の整った環境で加工するため、高品質な部品を作ることが可能です。

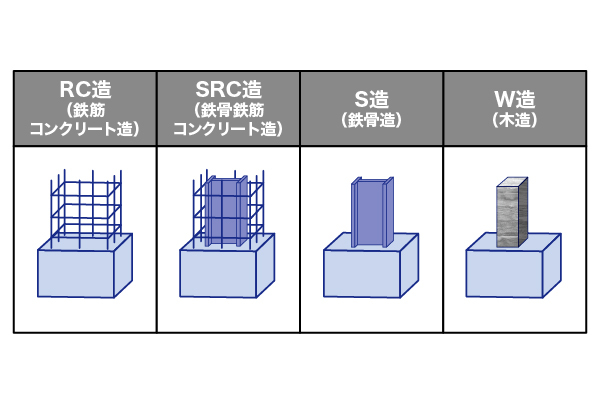

RC造・SRC造・W造との違いとは?特徴と項目別に違いを解説

S造以外にも、RC造やSRC造、W造といった建築構造があります。

それぞれの特徴について、以下の表にまとめました。

S造(鉄骨造)

|

S造は鉄骨造の略で、Sは鉄(Steel)を意味します。柱や梁などの主な骨組みを鉄骨で構成した建築構造です。鉄骨は軽量かつ強度が高いため、工期が短く、設計の自由度が高い点が魅力です。商業施設やオフィスビルなどに多く採用されています。 |

RC造(鉄筋コンクリート造)

|

RC造とは、Reinforced Concreteの略で、日本語だと鉄筋コンクリート造と言います。その名の通り「鉄筋によって補強されたコンクリート」を意味し、鉄筋とコンクリートを組み合わせた建築構造です。コンクリートは圧縮に強いが引張に弱い、鉄筋は圧縮に弱いが引張に強いため、コンクリートが圧縮強度を担い、強固で耐震性に優れた建物を実現します。主に中高層マンションや公共施設に使用されることが多いです。 |

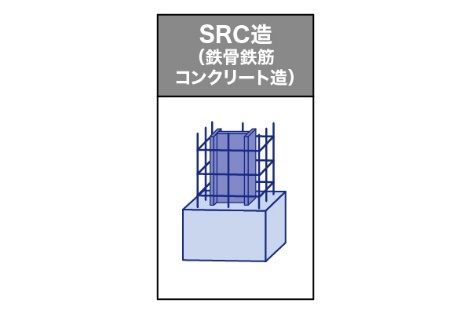

SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)

|

SRC造とは、Steel Reinforced Concreteの略で、日本語だと鉄骨鉄筋コンクリート造と言います。その名の通り「鉄骨と鉄筋によって補強されたコンクリート」を意味し、鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせた建築構造です。鉄骨が引張強度を担い、鉄筋コンクリートが圧縮強度を支えるため、非常に高い耐震性と強度を持つ建物を実現します。主に高層ビルや大規模な商業施設に使用されることが多いです。 |

W造(木造)

|

W造は木造の略で、Wは木材(Wood)を意味します。柱や梁などの主な骨組みを木材で構成した建築構造です。主に低層住宅や小規模な建築物に使用され、環境に優しい点やコストの低さが特徴です。 |

それぞれの建築構造について、防音性、耐火性、耐震性、コストの比較も表にしましたので、ぜひ参考にしてください。

| 項目 | S造 | RC造 | SRC造 | W造 |

|---|---|---|---|---|

| 防音性 | △ | ◎ | ◎ | △ |

| 耐火性 | ◯ | ◎ | ◎ | △ |

| 耐震性 | ◯ | ◎ | ◎ | △ |

| コスト | ◯ | ◯ | △ | ◎ |

S造(鉄骨造)は、軽量な構造と工期の短さが特徴で、設計の自由度も高いです。また、主要部材を工場で製作し現場で組み立てるため、施工効率が良く、コスト面でもRC造やSRC造より優れています。ただし、防音性や耐火性ではRC造やSRC造より劣るため、用途や条件に応じた対策が必要です。

一方、W造(木造)はコストが最も抑えられる構造ですが、耐火性や耐震性など性能面では他の構造に比べて弱い傾向があります。それぞれの特徴を活かした適切な選択が重要です。

それぞれの建築構造にはメリット・デメリットが存在します。RC造やSRC造、W造についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

【関連記事】RC造(鉄筋コンクリート造)とは?S造・SRC造との違いやメリット・デメリットを解説

【関連記事】SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造 )とは?メリット・デメリットや耐用年数を解説

【関連記事】W造(木造)とは?RC造・SRC造との違いやメリット・デメリットを解説

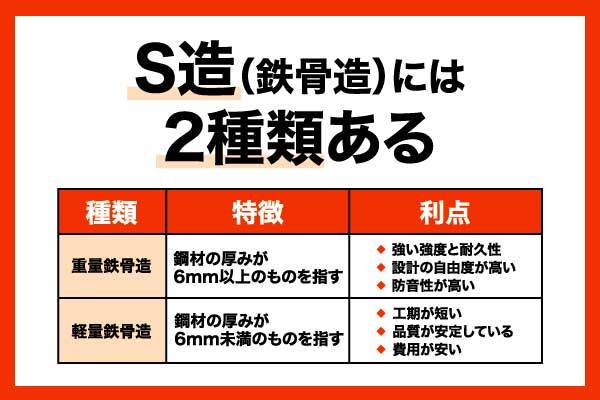

S造(鉄骨造)の種類

S造には、大きく分けて以下の2種類があります。

| 種類 | 特徴 | 利点 |

|---|---|---|

| 重量鉄骨造 | 鋼材の厚みが6mm以上のものを指す。 | ・強い強度と耐久性 ・設計の自由度が高い ・防音性が高い |

| 軽量鉄骨造 | 鋼材の厚みが6mm未満のものを指す。 | ・工期が短い ・品質が安定している ・費用が安い |

重量鉄骨造

重量鉄骨造は鋼材の厚みが6mm以上のものを指し、高い強度と耐久性を持つため、主に高層建築や大規模な施設に使用されます。重量鉄骨造では、柱と梁を剛接合した枠組みで建物を支えるラーメン構造に用いられます。柱と梁が一体化しているため、柱と柱の間隔を広く取ることができます。そのため、設計の自由度が高く、広々とした室内空間を作ることができます。また、鉄骨が分厚いため、防音性も高くなるメリットがあります。

一方で、鉄の価格は重さだけでなく厚さによっても変わるため、軽量鉄骨造よりも厚い重量鉄骨造はその分だけ費用がかかることがデメリットとして挙げられます。また、重量鉄骨造は重さがあるため、基礎の補強工事が必要になります。

軽量鉄骨造

軽量鉄骨造は鋼材の厚みが6mm未満のものを指し、特に住宅や小規模施設に適しています。重量鉄骨造と比較して、材料を扱いやすく施工もシンプルなため、費用が安く工期が短くなるメリットがあります。また、軽量鉄骨造はブレース構造が用いられます。

ブレース構造は、木造に用いられる木造軸組工法と同様に、柱と梁を斜めのブレース(筋交い)で補強して構造体を作ります。ハウスメーカーなどで鉄骨造の一戸建てを建てる場合、品質が安定していることから前述したプレハブ工法で建てられることが一般的ですが、基本的には筋交いのあるブレース構造が用いられます。

木造と比較し、耐久性や耐震性の点においては軽量鉄骨造の方が一般的には優れていますが、防音性を左右する壁や床の厚さは木造と大きく変わらないため、防音性は基本的には木造とほぼ変わりません。また、規格化されたプレハブ工法を採用していることから、設計の自由度が低く、希望する条件が実現できないこともあります。

これらの違いは、建物の用途や必要な耐久性、コストに応じて選ばれる基準となります。それぞれの特性を理解することで、目的に合った適切な建築構造を選ぶことができます。

S造(鉄骨造)のメリット

先述の通り、S造は鉄骨のみを使用して骨組みを構成します。RC造やSRC造よりもシンプルな構造になるため、以下のようなメリットが存在します。

- 品質が安定しており施工ミスが起こりにくい

- RC造やSRC造と比較するとコストが低い

- 高層化に適している

品質が安定しており施工ミスが起こりにくい

先述した通り、S造では柱や梁、屋根などの構成要素を工場で製作し、現場で組み立てる「プレハブ工法」が採用されています。この方式では、工場で高精度な加工が行われるため、部材の品質が安定しやすく、現場での施工ミスが起こりにくいことが特徴です。

RC造やSRC造は、コンクリートを流し込む工程が職人の技術に依存しやすく、精度にばらつきが生じることがあります。W造は主に木材を使用するため、施工が比較的簡単で、熟練した職人がいれば高品質な仕上がりが期待できます。しかし、木材の性質上、湿度や気温の影響を受けやすく、部材の加工精度や現場での組み立てにばらつきが生じる可能性があります。

RC造やSRC造と比較するとコストが低い

S造はRC造やSRC造と比較すると、建設コストを大幅に抑えることができます。S造は鉄骨を主な構造材として使用するため、RC造やSRC造のように大量のコンクリートを必要としません。コンクリートは製造過程が複雑で、運搬や現場での施工にも多くの時間と費用がかかりますが、鉄骨は工場で加工された部材を現場で組み立てるため、材料費が抑えられます。

また、RC造やSRC造と比べ工期も短くなることから、工事にかかる人件費も抑えられます。

しかし、W造(木造)よりは鉄骨の材料が高価なので、コスト面のみで検討する場合はW造のほうがさらに低コストでの建設が可能です。木造は鉄骨に比べて耐久性や耐火性が劣るため、コストとのバランスを確認する必要があります。

高層化に適している

鉄骨は非常に強度が高い上に軽量であるため、高層建築物において、基礎部分の負担を軽減することができます。RC造やSRC造は耐久性や防音性に優れていますが、コンクリートを使用するため、重量が増してしまいます。高層化を行う場合、重いコンクリートを使用することは、基礎部分への負担を大きくし、結果としてコストや施工の難易度が増す原因となります。

W造は軽量であり、低層の住宅や小規模な建物には適していますが、高層化を行う場合には耐震性や構造的強度が十分ではありません。そのため、鉄骨造やコンクリート造に比べて採用されることは少ないです。

S造(鉄骨造)のデメリット

S造のメリットを解説しましたが、以下のようなデメリットも存在します。

- 風や潮など自然の影響を受けやすい

- 防音性が低い

- 断熱性や耐火性が低い

風や潮など自然の影響を受けやすい

S造は鉄骨のしなやかさゆえに、地震や強風などの自然の力を受けた際に揺れやすい性質があります。RC造やSRC造は、コンクリートの重さによって安定性があるため、S造に比べ自然の影響を受けにくい特徴があります。とはいえ、S造はW造と比べると躯体の強度自体は高く、しっかりとした耐震性を持っています。さらに、免震構造や耐震補強を採用することで、S造の耐震性をさらに高めることが可能です。

また、S造の鉄骨は錆びやすいため、湿度が高い地域や海沿いなど、潮風の影響を受けやすい場所での使用には防錆加工や定期的なメンテナンスが必要です。W造は湿気による腐食が課題となる場合がありますが、耐潮性の点では鉄骨よりも有利なケースもあります。

防音性が低い

S造は構造上鉄骨が音を伝えやすい性質を持つため、防音性能がRC造やSRC造では厚いコンクリートの壁や床が音を遮断するため防音性に優れていますが、S造はRC造やSRC造と比較し壁や床が薄いため一般的に防音性では劣ります。建物内部の音や外部からの騒音が鉄骨を介して響くこともあり、静かな空間を求める住居やオフィス用途では防音対策が必要になります。

RC造やSRC造ではコンクリートの厚みがある上に密度が高く、音が伝わりにくいため防音性に優れています。W造については、木材自体が音を吸収しやすい性質を持つため、S造よりは静音性で優れていますが、防音材を併用しない場合には音漏れが発生しやすくなります。

断熱性や耐火性が低い

S造は鉄骨が熱を伝えやすく、火に弱い性質を持つため、RC造やSRC造と比較して断熱性や耐火性が低くなります。RC造やSRC造では、コンクリートの熱伝導率が低いため、火災時や外気温が建物内部に影響を与えにくいのに対し、S造では追加の断熱材や耐火被覆が必要となります。

W造については、木材自体が断熱性に優れているため、断熱性能ではS造より高いですが、耐火性においては木材の燃焼性が課題となります。S造では最新の耐火被覆技術や高性能な断熱材を採用することで、これらの欠点を補うことが可能であり、用途に応じた適切な対策が重要です。

S造(鉄骨造)の法定耐用年数は何年?

法定耐用年数とは、減価償却などの計算に用いることを目的として、国税庁により定められた耐用年数のことをいいます。

S造の法定耐用年数は、骨格材の強度やコストに違いがあるため、厚さに比例して耐用年数も長くなる特徴があります。軽量鉄骨造は住宅用で27年、事務所用で30年、重量鉄骨造は住宅用で34年、事務所用で38年になります。

他の構造でも比較してみると、W造は住宅用で20年~22年、事務所用で22年~24年になります。RC造は住宅用であれば法定耐用年数は47年、事務所用であれば50年と耐用年数が比較的長いです。また、SRC造の耐用年数はRC造と同様になります。

このような法定耐用年数は、金融機関が融資の可否や条件を判断する際にも重要な要素となるので、理解しておきましょう。

しかし、この法定耐用年数は建物の実際の寿命を示すものではありません。あくまでも税務上の計算に用いられる数値であり、適切なメンテナンスを行うことで、建物はこの年数を大きく経過しても使用することが可能です。

S造(鉄骨造)の寿命(物理的耐用年数)

S造の物理的な寿命は、一般的には50〜60年程度とされています。この寿命は、実際に建物が使用に耐える期間であり、構造体が劣化して使用不可能になるまでの期間です。ただし、この数値はあくまで目安であり、建物の寿命には様々な要因が影響します。

特に、立地条件や気候はS造の寿命に大きな影響を与えます。海沿いや湿度の高い地域では、鉄骨が錆びやすく、定期的なメンテナンスが不可欠です。錆びを防ぐための防錆処理を施し、適切な塗装や点検を行うことで、鉄骨の劣化を遅らせることができます。内陸部や乾燥地帯では、比較的錆のリスクが少ないため、長期間の使用が可能ですが、日常的な管理や点検は必要です。

また、鉄骨造の建物はその軽量な構造が特徴であり、地震や風に対する強度の向上には追加の工夫が必要です。耐震補強や免震技術を導入することで、寿命を延ばすことが可能です。

(提供:manabu不動産投資 )

- 【オススメ記事】

- 「FPの私ならここを見る」 プロが語る不動産投資とは?

- 不動産投資の種類はいくつある?代表的な投資方法を紹介

- 少額から始められる不動産投資4選

- 不動産投資は30代から始めるべき?メリットや注意点について解説

- 初めて不動産投資をする際に気をつけることとは?

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。