の記事は2025年1月31日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.264『コロナ禍による30~39歳層・0~9歳層の変化、50~59歳層の転出増 東京都の人口転入・転出傾向Part2』」を一部編集し、転載したものです。

この記事の概要

• コロナ禍が発生した2020年以降、30~39歳層の都区部からの転出超過が高水準で続いている。同時に、0~9歳層の転出超過も2020年以前を上回る水準となっている。

• 0~9歳層と30~39歳層の主な転出先は、埼玉県・千葉県・神奈川県の周辺3県と都下となっており、他の地域への転出は顕著な変化は見られない。

• 50~59歳層は2015年以来転出超過数が増加基調にあり、2020年、2021年には転出超過数が急増した。近年は減少しているが、2020年以前と比較すると高水準を維持している。

Vol.263「東京都の人口転入・転出傾向Part1」では住民基本台帳人口移動報告のデータに基づき年齢階層別・移動前後の居住自治体別のデータが入手できる2012年から2023年の12年間<1>について、46道府県を8地域<2>に分けて東京都・都区部・都下への転入・転出動向を概観し、また都区部の20~29歳層の転入・転出動向を分析した。

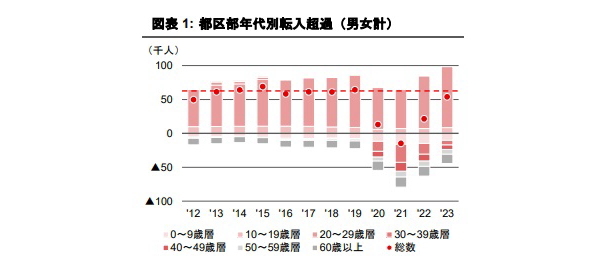

「10~19歳層、20~29歳層」は2012~2023年の全期間に渡り他地域から都区部への転入超過、「0~9歳層」「50~59歳層」「60歳以上」は2012~2023年の全期間に渡り都区部からの他地域への転出超過、それ以外の年齢層は、2020年より前は転入・転出がほぼ均衡、2020年以降は都区部からの他地域への大幅な転出超過となっている。

本号ではPart1に引き続き、比較的変動の大きい「30~39歳層」「0~9歳層」「50~59歳層」の動向を確認する(図表は全て当社が作成)。

1:住民基本台帳法の改正により、2012年7月から住民基本台帳に外国人人口が算入されることになり、その直後から「毎年1月1日時点」等の断面ベースの計数には外国人の人口が反映されている。一方、公開されている10歳階級別移動人口では、2017年までは日本人のみの計数であり、外国人人口の移動が反映されるのは2018年分(暦年)のデータからとなっている。よって本レポートでは、2012~2017年までの人口移動、また比較のための年初人口はともに日本人ベース、2018年以降は、年間移動人口・年初人口とも外国人を含む総数ベースとしている。

2:一般的な「地方」をベースに数字の規模がある程度揃うように決定。各「地域」に含まれる道府県は次の通り。

「北関東以北」:北海道、東北6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、北関東3県(群馬、栃木、茨城)。「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」:表示の通り。「中部」:甲信越(山梨、長野、新潟)、北陸3県(富山、石川、福井)、東海3県(静岡、愛知、三重)、岐阜。「近畿」:滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫。「中国・四国」:岡山、広島、鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知。

「九州・沖縄」:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。

30~39歳層・0~9歳層

ここでは、30~39歳層の変動を確認し、続けて0~9歳層の動きを確認する。0~9歳層の動向は親世代とも考えられる30~39歳層・40~49歳層の一部の動きを示唆していると想定されるからである。

【30~39歳層】

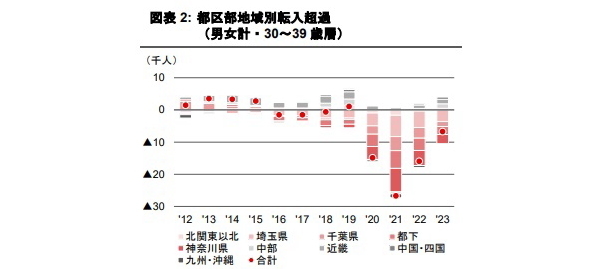

30~39歳層の変動としては、図表1(Vol.263「東京都の人口転入・転出傾向Part1」図表6を再掲)にある通り、2020年以前は都区部と他の地域との間の転出・転入の動向には大きな特徴は無く、「転出・転入はほぼ同数で均衡」という状況であったが、2020年以後は都区部からの大幅な転出超過が発生した。これを前出の「8地域」別に分解したものが、図表2である。

2020年と2021年は、都区部は近畿を除く全ての地域に対して転出超過となっており、特に「埼玉県・千葉県・神奈川県の周辺3県(以下、周辺3県)と都下」の4地域で転出超過の殆どを占めていることが分かる。2022年以降、転出超過は縮小傾向となり、「周辺の3県と都下」以外の地域(以下「43道府県の各地域」)を中心に都区部から見て転入超過となる地域も出てきた。しかし、2023年においても周辺3県と都下で1万人余りの転出超過となるなど、2020年以前の2倍を超える転出超過水準となっている。

【地域別転入数・転出数分解】

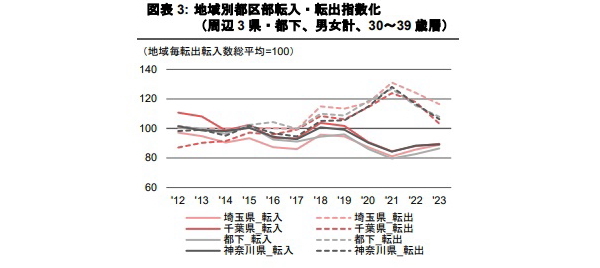

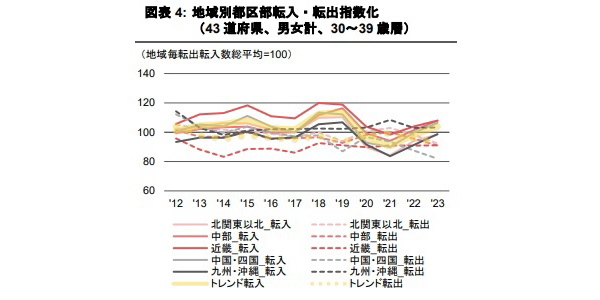

この転入超過の動向を、前回レポートの「20~29歳層」の分析と同様に、転入・転出を指数化して表示したものが、図表3、図表4となる<3>。図表3は都区部と、「周辺の3県と都下」の4地域の転入・転出状況、図表4は都区部と「43道府県の各地域」との転入・転出状況を示している<4>。

図表3では、2020年以降の転入・転出の状況が、「周辺の3県と都下」の4地域においてよく似ている-即ち、都区部からこれらの4地域への転出超過の変動は、ほぼ同様の転出・転入行動によって引き起こされている-ことが分かる<5>。2020年以前は転出数と転入数にあまり顕著な差は無かったが、コロナ禍の発生した2020年以降都区部からの転出が急増、一方都区部への転入は減少する、というものである。

3:各地域から都区部への転入・都区部からの転出を直接表示すると、地方により転入者数・転出者数の水準が異なるため煩雑な印象となる。よって、地方ごとに都区部への転入数、都区部からの転出数全体の平均(12年間の各年の転入者数と、12年間の各年の転出者数(正の値として扱う)の総合計を24で割ったもの)を算出し、これを100(各地方の転出者数・転入者数の「中心的な水準」と考えられる)として転出者数・転入者数を指数化した。

4:ここでは取り上げないが、40~49歳層について図表2、図表3に相当する作図をするとその形状は、30~39歳層のグラフと極めてよく似た形となることが確認されている。都区部とそれ以外の地域との転入・転出活動は、30~39歳層と40~49歳層でかなり良く似ているらしいことが伺われる。人生の節目に係ることもある20~29歳層や50~59歳層とは異なり、30~39歳層と40~49歳層は生産年齢人口の中核でもあることから、傾向がほぼ同一となるのは自然かもしれない。

5:転入・転出の変動パターンと転入超過・転出超過の増減変動については、Vol.263東京都の人口転入・転出傾向Part1の図表2参照。

この転入-転出のギャップは2021年に最大化し、その後縮小傾向となっているが、都区部からの転出の減少に比べ都区部への転入の増加の方が回復が鈍いような印象を受ける。

図表4では、「43道府県の各地域」からの都区部への転入、また都区部からこれらの地域への転出を示している。指数化を行い、薄い太線で転入・転出の平均値を示している。

こちらでは図表3とは対照的に、コロナ禍前後において都区部からの転出の傾向には殆ど変化が見られない。一方、都区部への転入については2020年に顕著な減少がみられる。

即ち43道府県においては、転入・転出の差引の値だけ見ると「転入超過から転出超過に転換」となるが、転入・転出の個々の動きとしては、転入が減り転出が増えたのではなく、「都区部からの転出数がほぼ変わらない中、都区部への転入数が急減し転出数を割り込んだ」ことによる転出超過となっている。

【0~9歳層地域別転入数・転出数分解】

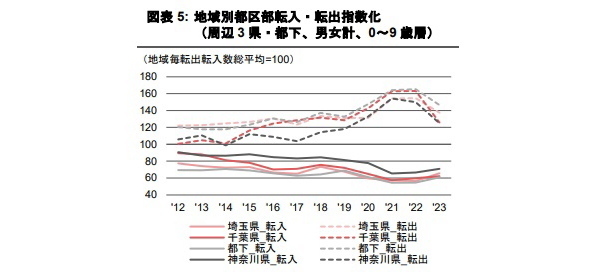

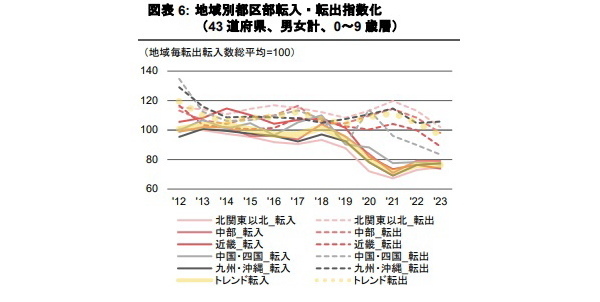

次に0~9歳層の動きを確認する。図表5は0~9歳層において、都区部と「周辺3県と都下」との転出・転入を示したもの(30~39歳層の図表3に相当)、図表6は都区部と「43道府県の各地域」との転出・転入を示したもの(30~39歳層の図表4に相当)である。

これを見ると「0~9歳層」と「30~39歳層」との間で、以下の様な違いがあることが分かる。

30~39歳層の図表3(都区部と周辺3県・都下との転入・転出)では、2021年に転出のピー ク、転入のボトムを記録し、2022年には一転して収束傾向を示しているが、0~9歳層の図表5においては、ピークとボトムが2021年と2022年の2年間に渡っている。2022年はコロナ禍の3年目となる年であり、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においても大規模イベントの規制緩和等が進んだ時期であった。

しかしこの時期であっても0~9歳層の転出が高水準となっていることは、この年齢層とともに転出するであろう30~39歳層や40~49歳層(いわゆる、ファミリー層)の都区部からの転出が、コロナ関連の規制緩和の動きが出る中でも高い水準を保っていたことになる。

都区部からの転出者に限定した経済状況の公的データが存在しないため推測となるが、コロナ禍で先行きが不透明となる中、就学等の事情がある0~9歳層を伴わない30~39歳層は、状況の変化に応じて速やかに転出した可能性がある。一方、0~9歳層を伴う層では状況が変化しても即転出を検討できる状況ではなかった人々が居たためピークが2年間に渡り、コロナ規制が緩和される中で高水準の転出が続く状況となったというようなことも考えられる。

43道府県の各地域と都区部との間の転出・転入を示した図表6では、30~39歳層について同じ地域を対象にした図表4と比べると、都区部からの転出動向は0~9歳層・30~39歳層ともに、2020年前後でほぼ横ばいとなっている。

即ち、「周辺3県と都下」に対する傾向とは異なり、「43道府県の各地域」に対する転出の急増は見られない。

一方都区部への転入を見ると、30~39歳層の図表4では、2018年から2021年にかけてやや大きい増加・減少を示した後、2021年のボトムから回復基調となっているが、0~9歳層の図表6では、2012年以来緩やかに減少傾向が続いている。

0~9歳層の動きがいわゆるファミリー層の動きにある程度連動しているとすると、43道府県の各地域から都区部への転入については、ファミリー層の場合は都区部への転入が年々減少しており、コロナ禍となって減少はやや加速したものの急減とはならなかった。一方0~9歳層を伴わない30~39歳層については、好況期には都区部への転入が増加し、2020年以降は一転して急激な「転入控え」が発生したと考えることもできる。

50~59歳層

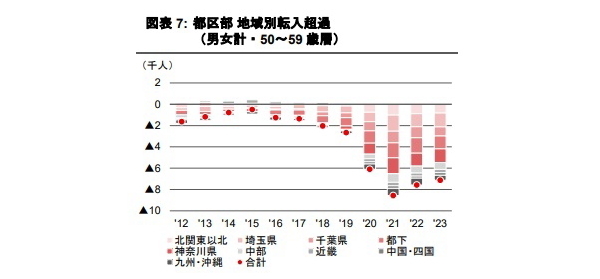

最後に年々転出超過が拡大している50~59歳層について確認する。

図表7は、都区部における50~59歳層の転出超過・転入超過の状況を示している。

2019年までは近畿を中心に比較的少数の都区部への転入超過、周辺3県と都下を中心とした都区部からの転出超過であり、2015年以降は全体としての転出超過が徐々に拡大する形で推移していた。これが、2020年以降は都区部から見た全ての地域に対して大幅な転出超過となっている。

先ほど見た、30~39歳層が2020年以後に転出超過となっている地域は、「周辺3県と都下」が殆どを占めるが、50~59歳層の場合、2020年以前から「周辺3県と都下」以外の「43道府県の各地域」にも相当数が転出していることは注目される<6>。

【地域別転入数・転出数分解】

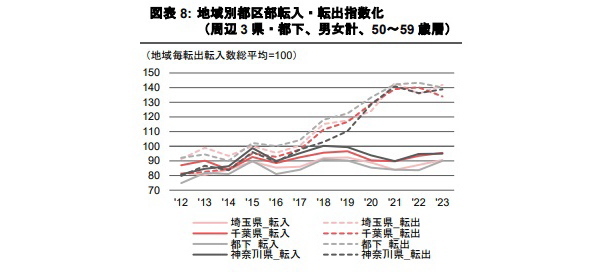

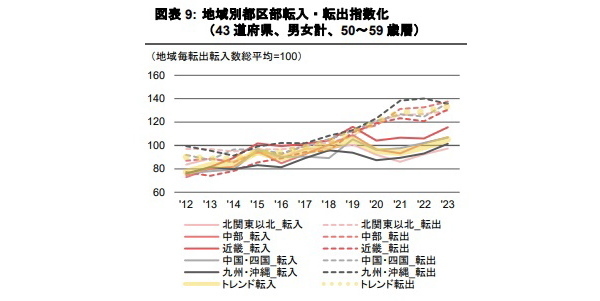

これを、都区部と「周辺3県と都下」について転出・転入動向を個別に見たものが図表8、都区部と「43道府県の各地域」について個別に見たものが図表9<7>となる。

図表8では、都区部から「周辺3県と都下」への転出が2012年以来一貫して増加し、2022年以降は頭打ちとなっている。一方「周辺3県と都下」から都区部への転入は2019年まで緩やかに増加してきたものの、2020年以降はやや減少がみられる動きとなっている。

図表9では、都区部から「43道府県の各地域」への転出が、図表8と同様2012年以来一貫して増加していることが確認できる。一方、「43道府県の各地域」から都区部への転入については、2020年に急減し、それ以降は増加傾向にはあるものの、転出と一定のギャップが開いたまま推移している状況がみられる。この2020年以降の転入者の急減が、図表7において同年以降に転出超過が大幅に増えた要因となっている。

6:この傾向が、いわゆる「帰郷」であるのか、あるいは好きな地方で第二の人生を送りたいのか等という理由、また、それらの比率については興味深いものがあるが、住民基本台帳では移動事由が得られないため、現状不明である。

7:図表9では図表6と同様、指数化を行ってもまだ見づらいため、薄い太線で転入・転出の平均値を示している。

おわりに

以上、東京都区部に対する「周辺3県と都下」「43道府県の各地方」との転入・転出動向を、「30~39歳層」「0~9歳層」「50~59歳層」について見てきた。

「30~39歳層」と「0~9歳層」とでは、都区部からの転出先は共に「周辺3県と都下」が殆どを占めるが、2020年以降における都区部からの転出・都区部への転入の動きに差がみられ、「0~9歳層を伴う30~39歳層」と、「0~9歳層を伴わない30~39歳層」の間に転入・転出行動の違いがあるらしいことがうかがえる。

「50~59歳層」は、2012年以来一貫して都区部からの転出者が増加傾向となっている。また、「50~59歳層」では転出先の地域も「43道府県の各地方」に属する割合が一定割合存在している。「30~39歳層」で殆どを占める「周辺3県と都下」への転出が、「都区部へのアクセスを確保したままの転出(通勤圏内での転居)」とすれば、「50~59歳層」の転出では「都区部を完全に後にする」転出が一定程度あるとみることもできる。

前回レポートで「20~29歳層は2012年から2023年まで一貫して都区部への転入超過」であることを考えると、東京都区部に関する大まかな人流としては、

・20~29歳層はほぼ全国から転入超過

・30~39歳層と0~9歳層は主に埼玉県・千葉県・神奈川県の「周辺3県と都下」に対して転出超過

・50~59歳層は「周辺3県と都下」と「43道府県の各地方」という、全国に対して転出超過

となっているとみられる。

以上、都区部について年齢階層別・転入・転出地域別の動向を見てきた。ただ、実際には移動として現れる数値だけではなく、そのベースとなる人口規模も転入・転出の規模に影響していると考えられる。

Part3では、この側面から転入・転出の傾向を検証していく。