この記事は2025年1月21日に「第一生命経済研究所」で公開された「基調的なインフレ予想の試算結果(12月調査)」を一部編集し、転載したものです。

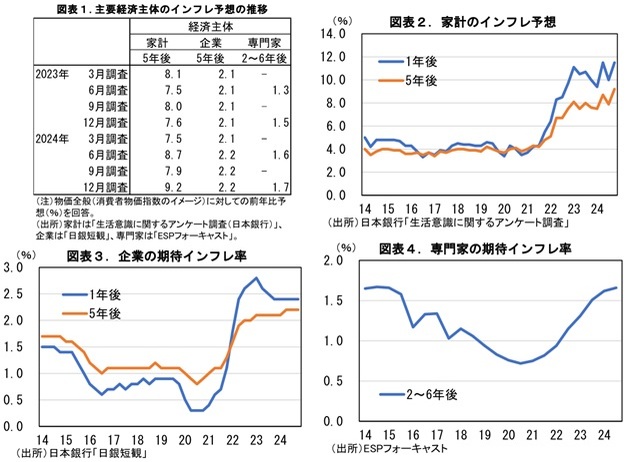

-----将来のインフレ動向を把握するために極めて重要な「インフレ予想(注釈)」について、24年12月13日に「日銀短観」、25年1月17日に「生活意識に関するアンケート調査」の最新結果が公表されたことで、各経済主体の直近のインフレ予想がアップデートされた。以下からは、これらアンケート調査に基づく経済主体のインフレ予想の動向と、それに基づいて試算される総合的なインフレ予想指標である「合成予想物価上昇率」の試算結果を確認していく。

(注釈)インフレ予想(期待インフレ率)とは、文字通り将来の物価上昇に対する人々の期待を表す概念である。マクロ経済学上では、物価上昇率は最終的にこのインフレ予想に収束することになるため、インフレ予想を把握することは適切な金融政策を実施するための重要な課題となる。なお、インフレ予想と、本稿で扱う「合成予想物価上昇率」の詳細については、「インフレ予想の統計的推定の展開①~合成予想物価上昇率の有用性~」も参照のこと。

各経済主体のインフレ予想の動向

各種アンケート調査によると、最新の結果(いずれも12月調査)で「家計」「企業」「専門家」ともに、中長期的なインフレ予想は前回から上昇した(家計・企業は四半期調査、専門家のみ半期調査)。特に、「家計」「企業」は、5年先のインフレ予想について、23年は上昇一服感がみられていたが、24年は再び上昇した。「家計」は他の経済主体と比較しても水準感が高く、極端な振れをとる点には注意が必要であるが、身の回りでも再び物価高への意識が高まっていることを反映していると考えられる。「企業」についても、長期化する円安を背景にした価格転嫁意欲の継続に加えて、国内物価の上昇や人材獲得競争を背景にした賃上げ機運の高まりにより、販売価格の上昇を通じて将来の物価上昇を予想する姿勢が継続している。

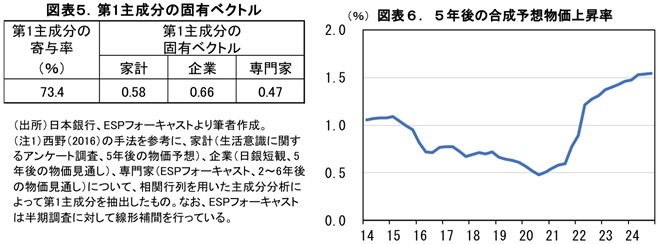

合成予想物価上昇率の試算結果

上記のような各種アンケート調査によって把握される予想インフレ率は、各経済主体で水準感に差異があることや、調査特有のバイアスがあることが知られている。こうした課題を解決し、インフレ予想の基調的な動向を読み解くために、主成分分析を用いた「合成予想物価上昇率」を試算した。

結果として、12月調査では「家計」「企業」「専門家」の各経済主体がともに上昇したことで、「合成予想物価上昇率」も上昇した。一方で、上昇幅は前回から比較して+0.01%ptの拡大と、直近4四半期の平均(+0.03%pt)と比較すると小幅なものに留まった。インフレ予想は上昇傾向にあるが、加速感はない。

日本銀行は「賃金と物価の好循環」として、基調的なインフレ率が2%を持続することを目標として金融政策の判断を行っている。今回の結果から、国内におけるインフレ予想には鈍化がみられるものの、基調的に上昇傾向が継続していることが読み取れる。一方で、例えば「生活意識に関するアンケート調査」では、「家計」部門が将来の物価上昇を予想する理由としては「最近(身の回りの)物価が上がっているから」の回答が8割を占めており、「長い目で見て、景気が良くなると思うから」という回答は1割にも満たない状況だ。足元ではコストプッシュの色合いが強い物価上昇が続く中で、物価の伸びを上回る賃金上昇や需要拡大に対する期待を反映しているわけではない点に懸念が残る。今後は25年春闘での賃上げの結果や、それによる企業の人件コストの価格転嫁も反映されるとみられ、それらがインフレ予想に与える影響について、引き続き丁寧な基調判断が求められる。