この記事は2024年5月30日に「第一生命経済研究所」で公開された「出口戦略の必要性:ガソリン支援をどう止めるか?」を一部編集し、転載したものです。

原油はウクライナ侵攻前まで下がる

石破政権は、7月の参議院選挙を前に、ガソリン補助金を延長することを決めている。その方法は定額補助に切り替えて、5月29日から1リットル当たり▲5円を値下げして、段階的に引き下げ幅を▲10円まで拡大していく方針である(制度開始は5月22日から)。財源は既存基金に蓄積した資金から取り崩して残高1兆円の中から捻出するとされる。観測では2026年3月まで継続されるようだ(年間約1.2兆円の財政負担)。このガソリン価格の支援に関しては、あまり明確な出口戦略が描かれずに、終了期限を曖昧にして財源次第で継続するということのようだ。

これと併せたかたちで、電気・ガス代の補助も7~9月にかけて2,880億円の予算で再開する方針である。こちらは予備費の中から財源を捻出する。これらのエネルギー支援は、事実上、一度始めたならば、どこまでも止めるに止められない経済支援になっている。特に、ガソリン補助金は、2022年1月に激変緩和措置として開始されたが、現在も継続されている。ウクライナ侵攻が2022年2月に始まって、一時はそれなりに意味のある支援だったとは思う。しかし、原油市況の円ベースの推移をみると、2025年5月末頃には1リットル当たり57円程度にまで下がっている(図表1、5月中52~58円/リットル)。この価格水準は、ウクライナ侵攻の起こった2022年2月の1リットル69円を下回っている。ウクライナ侵攻直後のピーク(2022年5月93円/リットル)からみて6割にまで下がっている。支援開始から最も原油市況が下がっているのだから、市況がどの水準になれば、支援を停止するのかを決めるべきであろう。価格支援の節度を私たちは考える段階に来ていると思う。

政策ルールを再設定した方がよい

経済支援をするときには、必ず出口戦略を決めておかなくてはいけない。わが国の経済政策では、日銀の量的質的金融緩和を代表例として、出口戦略を曖昧にしたために、後に止めるに止められなくなった事例がいくつかある。日本では、そうした失敗が起こっても事後的に誰も責任を取ろうとしない。つけは後代の財政負担として回されることになりかねない。

筆者は、今すぐにガソリン補助金を停止すべきだとは思わないが、今後、原油市況がどのくらいまで下がったときに、支援を停止するかを決めておく方がよいと考える。先々の原油上昇に対しては、別途、定額補助を再開するルールを決めて、柔軟な運営をする選択肢があってもよい。なし崩し的に支援が継続していく現状は、あまり好ましくない。

ガソリン補助には、元々、脱炭素化に逆行するという問題点がある。同じ財政資金を投入するのならば、自動車の電動化支援、EVインフラ増強などに資金を用いた方が健全である。筆者はそちらに舵を切る必要を感じる。また、今、トランプ政権が脱炭素化に消極的だからこそ、他のG7諸国は脱炭素化を強化して、CO2排出量を増やさない一段の努力が求められるという認識もある。

物価対策に関して言えば、政府はガソリン支援よりも食料品の経済的負担を軽くする工夫を新たに考える方が国民のニーズに叶っている。そう考えると、原油市況が一定程度まで下がってきた今こそ、2022年の原油高騰時に決められた政策フレームを大胆に見直すにはよいタイミングだと考えられる。

政策効果分析の不在

ガソリン支援、電気ガス代支援という両政策には、効果分析がないという問題点もある。価格支援の政策効果・政策コストの相対評価が行われないまま、既成事実のように支援の継続が行われている点である。学界からは「政策はエビデンス・ベース」という言葉が耳にタコができるくらい繰り返されているのに、両支援にエビデンスの基礎になるべき政策効果分析らしきものが行われていないのは甚だしく不自然に思える。筆者は、財政コストがかかるから停止した方がよいというよりも、特にガソリン支援の方は政策効果が乏しくなってきたので、頃合いを見つけて停止する準備をした方がよいとみている。

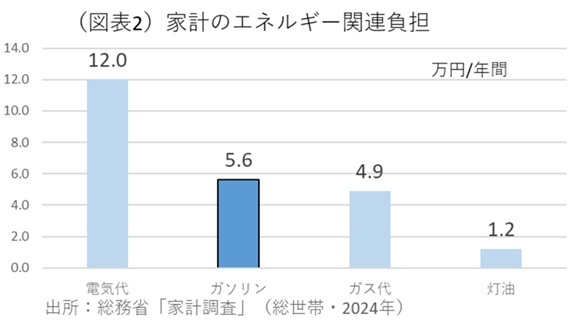

まず、家計のエネルギー関連支出についてみると、世帯の2024年の電気代支出額は12.0万円、ガソリン5.6万円、ガス代4.9万円、灯油代1.2万円になっている(図表2)。こうした数字を基にして、ガソリン補助の家計に対する効果を計算してみたい。総務省「家計調査」(全世帯)では、ガソリン支出・1世帯当たり56,408円/年間(2024年)だから、同じく家計調査(2024年)からガソリンの年平均価格1リットル164.61円とすると、10円の定額補助(▲6.1%)で約3,400円(月平均286円)の負担軽減が見込まれる。電気ガス代の支援は、ほぼ同じくらいの財政支出額(年間1.2兆円)で月1,000円の軽減になるとされている。政府の想定する標準的な世帯で月1,000円の軽減と、筆者が計算した全世帯平均でガソリン負担減が月286円という数字は、ベースが同じではないので単純比較ができないとしても、電気・ガス代の方が家計に対する効果はより大きいと判定できる。

では、この差は何で起きるのだろうか。ひとつは、ガソリン補助が重油・軽油・灯油の他の3油種に亘って、ガソリン以外の補助が嵩んでいるからだろう。

また、支援の恩恵は、家計以外に企業などにも及ぶ。計算してみて初めてわかるのは、家計そのものへの直接的な軽減のインパクトが意外に小さいことである。ガソリンの使用は、家計だけではなく運送業などでも行われているから、そちらも大きいのだろう。価格支援について、ガソリンのほかに灯油の部分を計算に入れると、月平均の軽減額は46円になる。それでも、ガソリン286円+灯油46円=332円は、あまり大きくはならない。これは、自家用車の利用が必ずしも全世帯で行われておらず、そのためにガソリン補助の恩恵が偏っていることを示すのだろう。それに比べると、電気ガス代はあまねく全世帯で幅広く負担されていて、軽減策の恩恵がより広く及ぶのだと理解できる。つまり、家計の負担軽減を行うのであれば、順序として電気ガス代支援の方を重視した方がよいと理解できる。

なお、電気ガスの支援には、原発再稼働という出口がある。原発を稼働させることで、脱炭素化を進め、電気料金を引き下げるという対応は、電気ガスの支援を停止する条件になるだろう。

残された家計負担の問題

家計の物価上昇に対する不満は、エネルギーよりも食料品の支出負担が重いことだろう。エネルギー関連支出は、年間19.4万円に対して、食料品は83.4万円と遙かに大きい(「家計調査」全世帯・2024年)。実質消費額の増減も、食料品の方が下方硬直的であった。食料品支出は値段が上がっても、減らしにくい性格だからだ。

コメ価格の高騰に関しては、目下の備蓄米放出などで5kg2,000円を目指している。コメの年間消費額は約2万円(2024年・全世帯20,440円)あるが、コメ価格が落ち着けば、心理面も含めた家計の負担軽減効果も大きいだろう。石破政権が参議院選挙に向けて、コメ価格の引き下げに力を入れるのも頷ける。

焦点はコメ価格なのであろうが、家計の不満はそれ以外の食料品高騰にもある。その負担増を賃金上昇などでカバーできない家計も多いので、それが不満として蓄積している。エネルギー支援を段階的に縮小していくとしても、家計の食料品の負担増問題は依然として残ることになりそうだ。

筆者は、基本的に日銀が利上げをして為替が円高になれば、いくらか輸入品が安くなり、食料品価格も下がっていくと考えている。現在は、トランプ関税の脅威が大きく、日銀がすぐに利上げをすべき経済環境ではないと思うが、その難が遠ざかれば、利上げを通じて食料品物価を押し下げることは可能だろう。食料品の家計負担をどう下げることができるかは、別のレポートでも考えてみたい。