この記事は2025年7月31日に配信されたメールマガジン「アンダースロー:トランプ関税15%でも政局不安もあり日銀は事実上の利上げと利下げの両にらみ」を一部編集し、転載したものです。

シンカー

米国:9月利下げ開始は依然有力

米国経済の内需は2025年前半に減速し、民間企業の労働需要鈍化と整合的な動きを示した。4-6月期の実質GDPは前期比年率+3.0%だったものの、関税引き上げを控えた1-3月期の駆け込み輸入からの反動減が純輸出の増加となり、GDP全体を大きく押し上げた(寄与度+4.99ppt)。

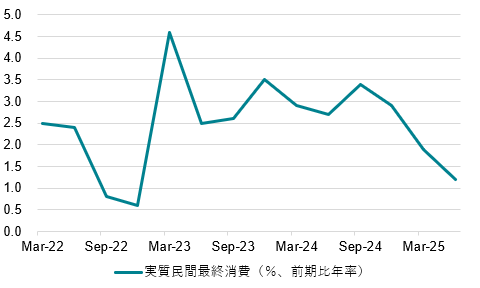

個人消費支出と民間総投資の合計で、内需を表す民間最終消費(PDFP)は前期比年率+1.2%と、2024年7-9月期の同+3.4%から3四半期連続で伸び率が低下した(2025年1-3月期は同+1.9%)。これまでパウエル議長らは、民間最終消費が強いことを引き締め的な金融政策を続ける理由としてきたものの、その根拠は薄れつつある。

7月FOMCは、5会合連続で政策金利の据え置きが決定された(FF金利誘導目標4.25-4.50%)。関税引き上げによる物価への影響は一時的であるという認識をベースケースとはしながらも、堅調な労働市場とやや目標を上回る物価指標を考慮し、利下げは見送られた。経済活動の減速がみられることから利下げ開始の必要性を指摘してきたウォラー理事とボウマン副議長(金融監督担当)は25bpの利下げを求め、反対票を投じた。

パウエル議長がインフレ高止まりのリスクが残るとの認識を改めて示し、利下げに前向きな姿勢を会見ではみせなかったことで、市場の利下げ織り込みは後退している。しかし、関税引き上げは民間の需要抑制要因であり価格転嫁が続く可能性が低いことや、よりウェイトの大きいサービス価格の伸び鈍化が続くことが見込まれることからも、引き続きインフレリスクは高くない一方で、消費・投資需要の減退リスクは懸念すべき段階にある。9月会合からの利下げ開始は依然有力であろう。今回理事と副議長が反対票を投じた意味も大きい。

米国:格差拡大と潜在成長率の鈍化

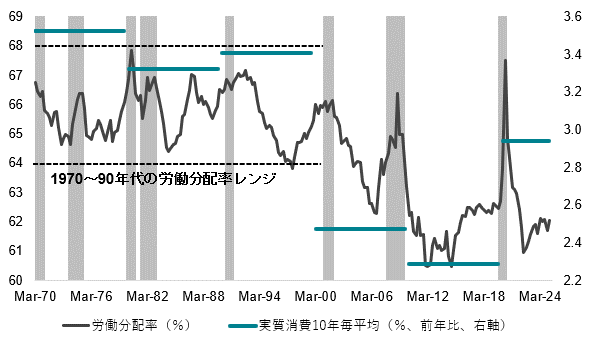

米国の成長トレンド(潜在成長率)を決める要素として家計消費の伸びが重要となる。米国経済の大きなウェイトを占める家計消費は、新型コロナ直後のような短期的な拡大を除けば伸び率は長期的な低下トレンドを辿っており、同様に全体の成長率も連動して鈍化してきた。企業の設備投資も、基調的な需要を参考に計画を立てるため、消費トレンドの鈍化に影響を受けてきたことが考えられる。中間層の消費の伸びが重要となる。

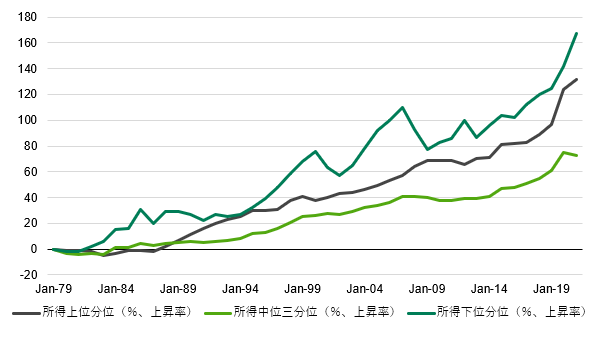

高成長を続けていた90年代に対し、以降では所得や資産の富裕層への偏りが顕著である。フローである所得の観点でみれば、労働分配率の低下が成長トレンドの低下と連動している。労働分配率の低下は、国民所得に占める家計の取り分が企業との相対で抑制されてきたことを意味し、背景として、独占的企業の増加や株主重視の経営、労働組合の弱体化、などが挙げられる。政府からの所得移転を考慮しても、富裕層の所得の伸びは中間層以下を上回っており、格差は悪化方向に向かっていることが示唆される。

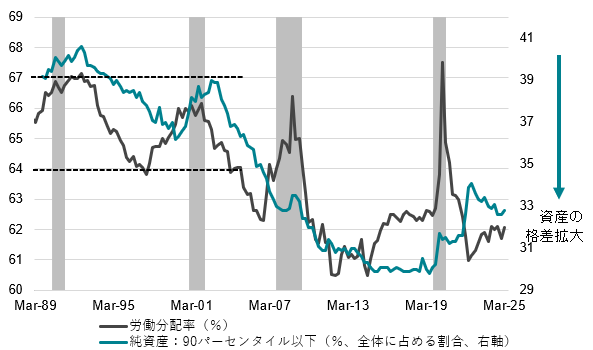

ストックの概念である、家計の純資産も、富裕層への偏りがみられる。家計純資産全体のうち、資産分布90%以下が占める割合は、新型コロナ直後を除けば低下傾向が続いている。株式や住宅価格の上昇が大きく寄与しているとみられる。なお、借り入れが相対的に大きい中間層以下の世帯にとって高金利の負担は重く、格差拡大の助長要因となる。所得再分配などで富裕層に偏っている「余剰分」を中間層に振り向けるだけでも大きな成長の源泉といえるものの、目先で大きな改善は期待しにくい。

規制緩和や減税などビジネスフレンドリーな政策を通じた中間層の底上げをトランプ政権は掲げているものの、効果は間接的に留まり、トレンドを逆転させる力にはなりにくいだろう。技術革新等による生産性向上は期待されながらも、消費トレンドが弱いままでは、現状の潜在成長率1.8%程度(6月FOMCのSEPロンガーラン)が上昇していく余地は限られてしまう。基調的な成長率が変わらないとすれば、自然利子率(名目では中立金利、SEPロンガーラン3.0%)も同様に大きく変化しないことが示唆される。(松本賢)

トランプ関税15%でも政局不安もあり日銀は事実上の利上げと利下げの両にらみ

- トランプ米政権の関税率引き上げなどにより、グローバルな景気減速が見込まれる。相互関税は25%から15%に引き下げられたが、0.5%程度の潜在成長率なみの実質GDP成長率の下押し圧力が逆風となる状況に変わりはない。日本の内需の回復が遅れて、米国の貿易赤字が縮小しなければ、トランプ関税の引き上げが蒸し返えすリスクは続く。日銀は、経済・物価の動きを「予断を持たず点検していく」と述べてきた。

- 日銀は、トランプ関税の影響もあり、「成長ペースは鈍化する」とし、警戒感を引き続き示している。鉱工業生産指数と経済産業省の予測指数は、グローバルな景気減速による需要の減退とトランプ関税前の駆け込み生産によって、「一進一退」となっているが、関税発動後の反動減が懸念される。金融正常化と称する利上げの灯を消したくない日銀は、利下げという表現を使うことに慎重なようだが、事実上、次の一手は利上げと利下げの両にらみとなっているのだろう。

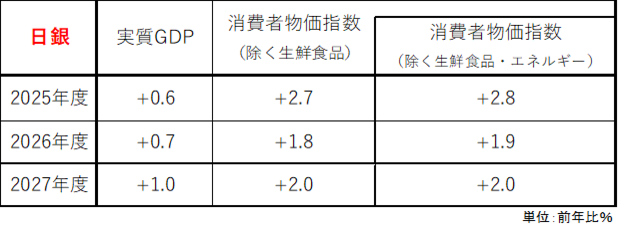

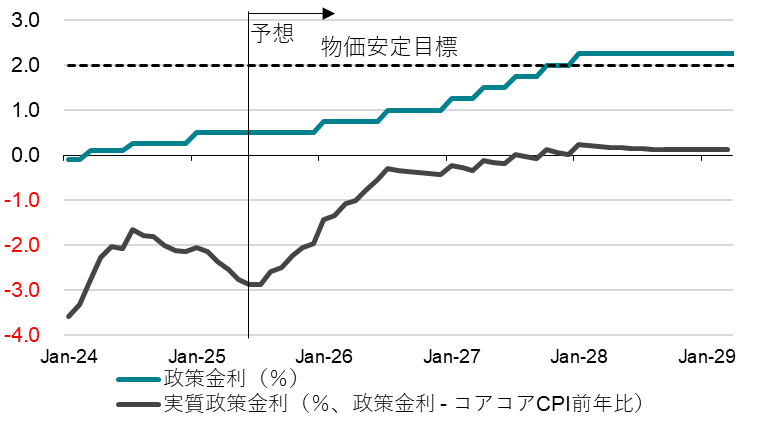

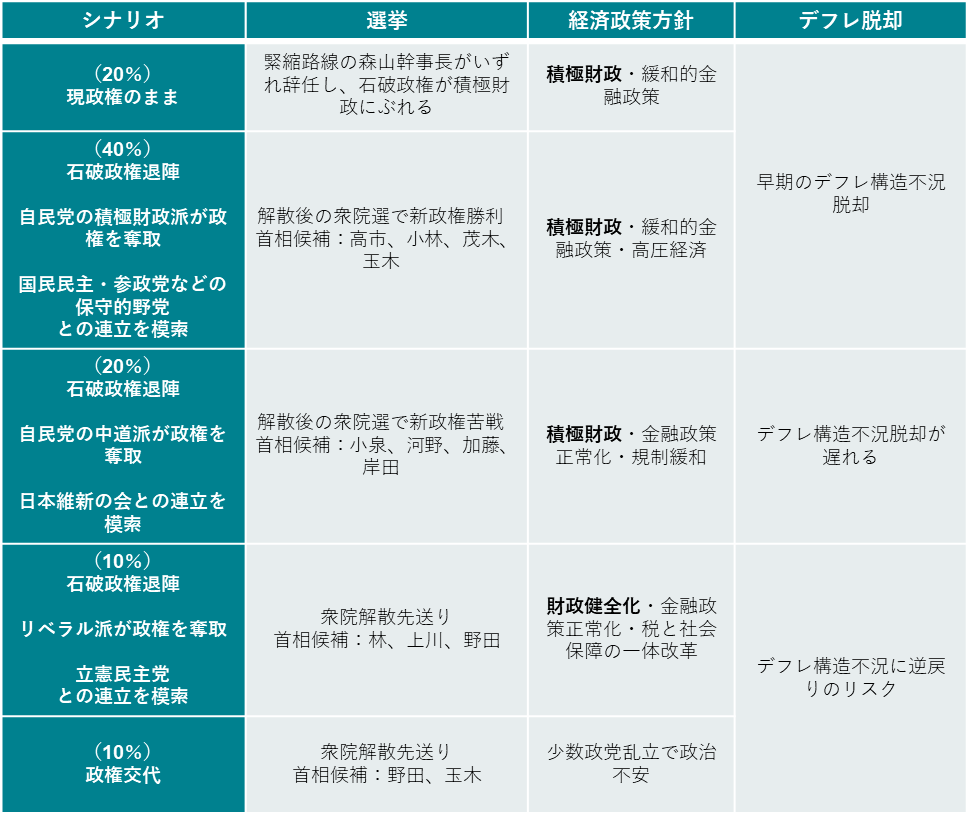

- 現在のところのメインシナリオは、内外需ともに大きく落ち込まず、深い景気後退には陥らず、最速で来年1月の利上げの再開である。日銀の関係者から利上げの継続の示唆が出続けるのは、利上げをしなかった会合後の植田総裁の定例記者会見が、ハト派的に解釈されてしまう傾向があることへの予防であろう。目先の「成長ペースの鈍化する」局面が、どこで止まるのかが利上げの再開時期を左右する。輸入物価の下落と内需の弱さを反映して、今後、物価上昇率は減速を続けることも、日銀が利上げを焦らない理由となるだろう。日銀は、前回の展望レポートと比べて、2026年度と2027年度の物価見通しは「概ね不変」で、「リスクは概ね上下にバランスしている」と判断しており、利上げに前のめりになる物価見通しの引き上げではないことを示している。

- 参議院選挙で自公政権は敗北し、国民の生活の困窮を救うため、これまでの財政健全化優先路線から積極財政路線に転換しなければ、自公政権はもたなくなった。政府の積極財政路線への転換には、国債市場の安定の条件となる緩和的金融政策の継続が必要になり、日銀は利上げを早期に再開しにくくなるだろう。秋の臨時国会では、政府は大規模な経済対策を実施するとみられ、政府が景気を押し上げようとしている時に、景気を押し下げる利上げを日銀はやりにくい。

- 石破政権が退陣し、新政権の経済政策の方針に、積極財政路線に加え、高圧経済の方針まで加われば、日銀の利上げは更に遠のくことになる。衆参両院で過半数の議席に満たない自公を中心とする新政権が保守系の野党との連立を模索していくのが、メインシナリオだろう(政治シナリオの図を参照)。政局不安が緩和するまで、日銀は金縛りだろう。トランプ関税に対処するためにも、政府は日銀とも連携しながら、外需依存を内需拡大に転換させていく方向性を強くしていくだろう。1985年のプラザ合意後の円高不況で、外需依存から内需拡大に転換していったシナリオと同じだ。

7月の金融政策決定会合で、日銀は政策金利(無担保コールレートオーバーナイト物)を0.5%へ据え置いた(全員一致)。トランプ米政権の関税率引き上げなどにより、グローバルな景気減速が見込まれる。相互関税は25%から15%に引き下げられたが、0.5%程度の潜在成長率なみの実質GDP成長率の下押し圧力が逆風となる状況に変わりはない。日本の内需の回復が遅れて、米国の貿易赤字が縮小しなければ、トランプ関税の引き上げが蒸し返えすリスクは続く。日銀は、経済・物価の動きを「予断を持たず点検していく」と述べてきた。展望レポートでは、日銀も「各国の通商政策等の今後の展開やその影響を受けた海外の経済・物価動向を巡る不確実性は高い状況が続いており、その金融・為替市場や我が国経済・物価への影響については、十分注視する必要がある」と判断している。関税交渉がまとまったことで、「不確実性がきわめて高い」から表現を緩和した。

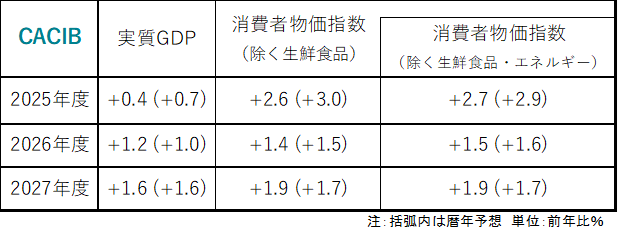

日銀は、トランプ関税の影響もあり、「成長ペースは鈍化する」とし、警戒感を引き続き示している。鉱工業生産指数と経済産業省の予測指数は、グローバルな景気減速による需要の減退とトランプ関税前の駆け込み生産によって、「一進一退」となっているが、関税発動後の反動減が懸念される。金融正常化と称する利上げの灯を消したくない日銀は、利下げという表現を使うことに慎重なようだが、事実上、次の一手は利上げと利下げの両にらみとなっているのだろう。内田副総裁も、「上振れ・下振れ双方向のリスクに対して最も中立的な立ち位置に調整する必要がある」と述べている。現在のところのメインシナリオは、内外需ともに大きく落ち込まず、深い景気後退には陥らず、最速で来年1月の利上げの再開である。日銀の関係者から利上げの継続の示唆が出続けるのは、利上げをしなかった会合後の植田総裁の定例記者会見が、ハト派的に解釈されてしまう傾向があることへの予防であろう。

日銀は、2025年度の実質GDP成長率の見通しを、+0.5%から+0.6%へ、若干の上方修正をした。4-6月期以降の実質GDP前期比が+0.1%(年率+0.4%)となれば、2025年度の実質GDP成長率は+0.6%となる。日銀の予想は、+0.5%程度の潜在成長率を下回る弱い成長トレンドを意味する。4-6月期の実質GDP前期比がマイナスになれば、11月に公表される7-9月期のプラス回復を確認する必要がある。利上げ再開は最速で来年1月となる。8月1日からトランプ米政権の相互関税が発動して、輸出・生産の減退と内需への下押しの波及で、7-9月期の実質GDP前期比がマイナスとなれば、来年2月に公表される10-12月期のプラスを確認する必要が出てくる。その場合は、利上げの再開は来年4月となる。内需まで崩れて10-12月期の実質GDPもマイナスとなれば、2026年に物価上昇率が急減速して、日銀の2%の物価目標を大きく下回るリスクが大きくなり、次の一手は利下げとなるだろう。

目先の「成長ペースの鈍化する」局面が、どこで止まるのかが利上げの再開時期を左右する。物価上昇率の一時的な減速の後、内需の回復による、日銀の2%の物価安定目標に向けた再加速の確からしさを左右するからだ。2025年度のコアコア消費者物価指数(除く生鮮食品・エネルギー)の日銀の見通しは+2.3%から+2.8%へ引き上げられた。コストの上昇による物価上昇圧力は、内需の逆風となり、2026年度の物価上昇率を逆に押し上げるとみられる。輸入物価の下落と内需の弱さを反映して、今後、物価上昇率は減速を続けることも、日銀が利上げを焦らない理由となるだろう。2026年度のコアコア消費者物価指数の日銀の見通しである+1.9%(+1.8%から上方修正)は、いずれ下方修正されていくとみられる。コアコア消費者物価指数の前年比は、来年半ばには1%前半に減速し、日銀の2%の物価安定目標を下回るようになるだろう。日銀は、前回の展望レポートと比べて、2026年度と2027年度の物価見通しは「概ね不変」で、「リスクは概ね上下にバランスしている」と判断しており、利上げに前のめりになる物価見通しの引き上げではないことを示している。

先の参議院選挙での自公政権の大敗を受け、石破総裁降ろしの動きが自民党内で強まっている。重要事項に関する議決権のある両院議員総会の開催が8月上旬に決まったものの、拘束力はなく、総会での総裁選前倒し実施の決定は困難な可能性がある。その場合、政権の退陣を求める勢力は、党所属国会議員と都道府県連代表の総数の過半数による署名による「リコール規定」の適用による総裁選の実施を目指すこととなる。石破政権が続くとしても、各野党党首は現状で政権への協力を否定しており、秋の臨時国会での補正予算など、議会運営はこれまで以上に困難になるとみられる。石破政権が機能することは難しく、秋の臨時国会までに石破政権が辞任を表明し、総裁選の実施で新総裁が選出されると引き続き予想する。衆参両院で過半数の議席に満たない自公を中心とする新政権が保守系の野党との連立を模索していくのが、メインシナリオだろう(政治シナリオの図を参照)。政局不安が緩和するまで、日銀は金縛りだろう。

参議院選挙で自公政権は敗北し、国民の生活の困窮を救うため、これまでの財政健全化優先路線から積極財政路線に転換しなければ、自公政権はもたなくなった。政府の積極財政路線への転換には、国債市場の安定の条件となる緩和的金融政策の継続が必要になり、日銀は利上げを早期に再開しにくくなるだろう。秋の臨時国会では、政府は大規模な経済対策を実施するとみられ、政府が景気を押し上げようとしている時に、景気を押し下げる利上げを日銀はやりにくい。日銀法には、「その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない」とされている。政府の経済政策の基本方針が変化すれば、日銀の金融政策への影響も大きいのは当然だ。トランプ関税の影響を緩和するため、円安の水準は問題から虎の子に変わっている。石破政権が退陣し、新政権の経済政策の方針に、積極財政路線に加え、高圧経済の方針まで加われば、日銀の利上げは更に遠のくことになる。トランプ関税に対処するためにも、政府は日銀とも連携しながら、外需依存を内需拡大に転換させていく方向性を強くしていくだろう。1985年のプラザ合意後の円高不況で、外需依存から内需拡大に転換していったシナリオと同じだ。

図1:日銀の見通し

図2:CACIBの見通し

図3:日銀政策金利

図4:政治シナリオ

図5:米国実質民間最終消費(PDFP)

図6:米国労働分配率と消費の平均

図7:米国所得(課税、所得移転後)の累積増加率

図8:米国労働分配率と家計純資産

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。