この記事は2025年7月21日に配信されたメールマガジン「アンダースロー(ウィークリー):参院選の自公政権敗北で緊縮財政から積極財政に転換へ」を一部編集し、転載したものです。

目次

アンダースロー(ウィークリー):参院選の自公政権敗北で緊縮財政から積極財政に転換へ

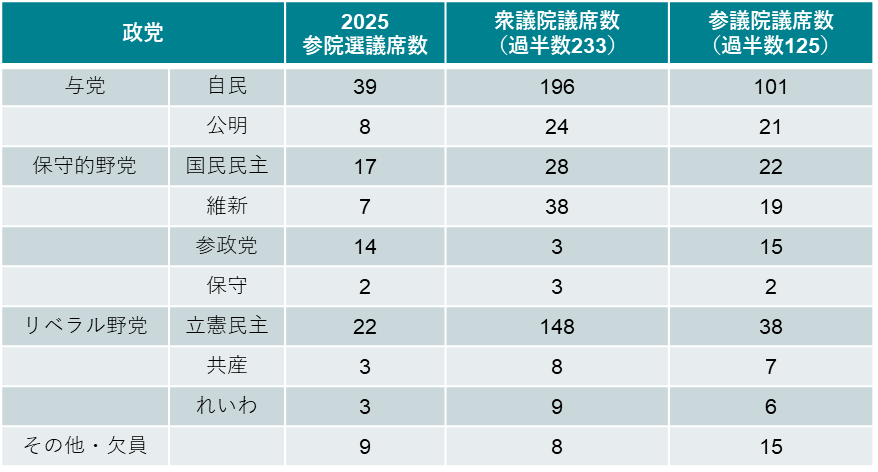

- 参議院選挙で自民党と公明党の政権は議席の過半数割れに追い込まれた。家計の貯蓄率は史上最低の水準に低下するなど、貯蓄がほとんどできないほど、国民の生活は困窮してきた。一方、財政収支は黒字化が目前となってしまっている。国民の生活の困窮にしっかり向き合うことができず、消費税率の引き下げに頑なに抵抗するなどした財政再建優先路線(緊縮財政)が支持を失った形だ。衆参両院で過半数を割り、自公政権の政治的求心力はかなり衰えたことになる。自公政権の参議院選挙の獲得議席は47となり、75の非改選議席と合わせて122と、定数248議席の過半数を割れた。自公政権は3年後の次回の参議院選挙で大勝(78議席以上)しなければ、政権を安定化させることはできず、案件ごとに野党の協力を求める現行の政権運営は持続的ではなく、連立の拡大を模索することになるだろう。

- 最大野党である立憲民主党との大連立では、社会保障と税の一体改革を名目とした財政健全化優先の路線が強化され、減税を含めた積極財政を求める国民の反発が大きくなり、結局のところ政権を安定化させることはできないだろう。自民党と立憲民主党では、国家安全保障、憲法改正、保守対リベラルの思想で、水で油で分裂含みのリスクとなる。野党間でも違いは更に大きく、野党が連合して、政権交代が起きる可能性は小さく、引き続き、政権は自公が中心となるだろう。昨年の衆議院選挙の大敗では、自民党では小泉選挙対策委員長が引責辞任をした。参議院選挙の大敗では、連敗となるため、まずは緊縮財政派として消費税率の引き下げに強硬に反対している森山自民党幹事長がいずれ引責辞任をする可能性が高い。トランプ関税交渉の必要性を盾に、国会が開催されていない間は、石破首相はしばらく地位にとどまるとみられる。それでも石破首相の政治的求心力は回復せず、支持率が更に急落することで、家計の支援のための大規模な経済対策が必要となる秋の臨時国会までには、石破政権の退陣につながっていくだろう。野党が協調して、衆議院で不信任決議案が可決されることもありえる。

- 石破総裁の退任後は、自民党の中の積極財政派が主導権を奪取するとみられる。前回の総裁選で党員票獲得数が最多であった高市元経済安保担当大臣が、麻生元首相、旧安倍派、茂木前幹事長などの非主流派の支持を得て、女性としては初の総裁となる可能性が高い。小林元経済安保担当大臣と城内経済安保担当大臣が要職に起用され、経済安保シフトが敷かれるだろう。その他の候補である小泉農林水産大臣は選挙対策委員長を引責辞任したばかりであり、林氏も官房長官として今回の大敗の責任がある。岸田前首相も、総裁選の決選投票で、党員票の結果を議員の力で覆し、自公政権の退潮の原因を作った責任がある。石破首相と森山幹事長の体制では、財政政策の方針が健全化優先であり、議席を大きく増やした積極財政を推進する保守系の野党(国民民主党、日本維新の会、参政党など)と足並みをそろえられない可能性が高い。保守系の野党は、石破政権との連立を否定している。しかし、保守派・積極財政派である高市氏とは連携できるとみられる。ただ、連立拡大の構想の中で、自民党から次の首相が出せるのかどうかは不確かである。場合によっては、連立相手の党首を首相に担ぐこともありえる。連立が拡大すれば衆参の過半数の議席が確保され、衆議院の早期の解散の可能性は小さくなる。連立拡大に失敗した場合、自公政権が衆議院を秋の臨時国会で解散して、過半数の議席を回復させる方向に動く誘引となる。

- 連立の拡大を模索していく中で、現行の財政再建優先路線から積極財政路線に転換していくとみられる。首相が交代すれば、積極財政に加えて、高圧経済の方針が加わり、日銀の利上げペースの後ずれの影響が及ぶことだろう。利上げペースの影響は来年のことで、今年の日銀の利上げがないことに変わりはない。秋の臨時国会では、家計を支援する大規模な経済対策を実施することになるだろう。そして、来年1月からの通常国会では、減税と財政支出の拡大を含む拡張的な2026年度予算を成立させることになるだろう。所得税の基礎控除は大幅に引き上げられ、消費税も部分的な減税が行われるだろう。結果として、プライマリーバランスの黒字化の目標は更に形骸化していくことになるだろう。プライマリーバランスの黒字化の目標は、減税を含めた財政政策による内需拡大と、防衛費の増額の障害となり、トランプ関税の交渉が滞る一つの原因となっていた。トランプ関税に対処するためにも、政府は外需依存を内需拡大に転換させていく方向性を強くしていくだろう。1985年のプラザ合意後の円高不況で、外需依存から内需拡大に転換していったシナリオと同じだ。

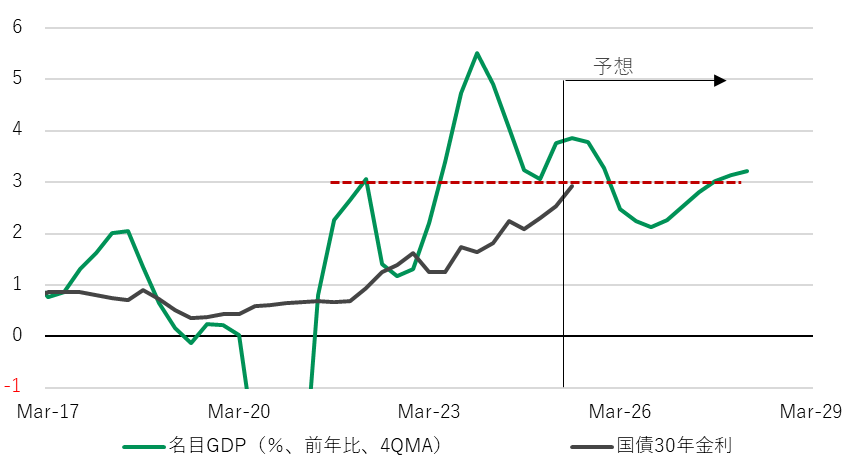

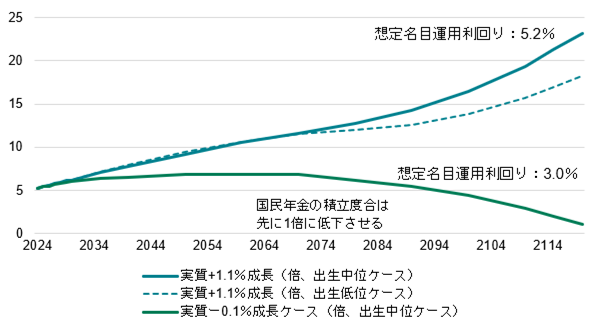

- 超長期金利の上昇傾向を踏まえると、マーケットは参議院選挙後の積極財政路線への転換を既に織り込みつつあるようである。上昇の速度は速いものの、政府の十分な財政支出によって企業も含めたネットの資金需要(財政収支+企業貯蓄率)が復活し、名目GDPが持続的に3%程度拡大していくことを前提に置けば、足元の超長期金利の水準は妥当な水準であると言える。ただ、さらなる上昇のケースとしては、高圧経済を志向する政権となり、積極財政の下でネットの資金需要が完全に復活(-5%程度)し、日銀が中立金利に向けた利上げを先々進めていくことが完全に織り込まれる状況が必要であり、その場合では30年金利は3.5%程度が目安だろう。なお、厚生労働者が年金運用をシミュレーションする際のベースラインである悲観的な過去30年投影ケース(実質成長率-0.1%ケース)では、将来の支払いに必要な分の積立において想定の名目運用利回りを3.0%と置いている(「将来の公的年金の財政見通し」)。現状の超長期金利の水準を踏まえれば、運用資産をすべて超長期国債で運用すれば社会保障の運用や支払いに不安は生じないことを示唆する。また、これは実質成長がマイナスの悲観的なシナリオであることも念頭に置けば、社会保険料を引き下げる余地があるだけでなく、一部で懸念されているような、財政不安による金利上昇という指摘もあたらないことを意味する。

図1:衆議院と参議院の議席数

図2:名目GDPと30年金利

図3:厚生年金の積立度合

注:「積立度合」は前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率。国民年金から優先的に取り崩し、100年後に1と置く。

出所:厚生労働省、クレディ・アグリコル証券)

以下は配信したアンダースローのまとめです

安倍プレミアムと石破ディスカウント(7月16日)

- 7月20日の参議院選挙の結果によっては、衆議院が解散され、総選挙が行われる可能性もある。現時点で、衆議院選挙が行われた場合、7月のNHKの世論調査と、前回並みの投票率を前提とすると、自公政権の獲得議席数は173程度と、定数465の過半数には至らないとみられる。惨敗した昨年の衆議院選挙の215議席をも下回るとみられる。

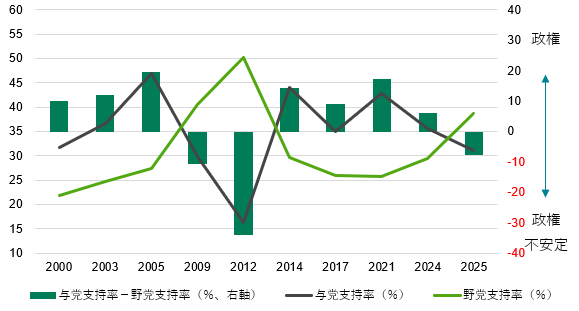

- 衆議院選挙の政権与党の獲得議席率は、与党の支持率、野党の支持率(無回答を含む)、投票率に加えて、2017年を1、2024年を―1、それ以外を0とするダミー変数が推計結果を著しく向上させることが分かっている。安倍政権下の2017年の衆議院選挙では、獲得議席率が9.4%上振れ、石破政権下の2024年では9.4%下振れたことになる。2017年の安倍プレミアムと2024年の石破ディスカウントが存在する。

- 参議院選挙の敗北後、石破首相が退陣し、新たな首相がプレミアムを生み、政権与党支持率が30%(現在27.5%)まで回復すれば、過半数の議席が獲得できる可能性が出てくる。衆参選挙の連敗によって、次の国政選挙は石破首相の下では戦えないという意見が、自民党の中で大きくなり、石破政権の退陣につながっていく可能性が高くなっている。

7月20日の参議院選挙の結果によっては、衆議院が解散され、総選挙が行われる可能性もある。自公政権が衆参ともに議席が過半数を割れ、石破政権が退陣し、新政権が国民の信を問う衆議院の解散に踏み切るケース。そして、自公政権が参議院選挙で壊滅的に惨敗し、勢い付いた野党が連合し、衆議院で内閣不信任決議案を可決させるケースだ。臨時国会を開かなければ、来年1月の通常国会まで国会を開催せず、不信任決議案を出せる機会を与えないこともあり得る。しかし、トランプ関税の景気下押し圧力に対して、臨時国会を開催せずに無策でいられるほど、現政権の政治的求心力は強くなく、国民の支持率の急落に耐えられないだろう。秋には臨時国会を開き、予算措置をともなう経済対策を実施せざるを得ないだろう。不信任決議案が可決されても、石破内閣が総辞職をして、首相指名選挙を行うことも考えられるが、野党が連合している以上、衆議院で過半数の議席を持たない自公政権から首相が出せるとは限らない。石破首相は衆議院の解散を選択する可能性が高い。その場合、方針のブレをあまり気にしない石破首相は、財政再建優先から積極財政による家計支援へ思い切って舵をきることになるだろう。

現時点で、衆議院選挙が行われた場合、7月のNHKの世論調査と、前回並みの投票率を前提とすると、自公政権の獲得議席数は173程度と、定数465の過半数には至らないとみられる。惨敗した昨年の衆議院選挙の215議席をも下回るとみられる。2000年からの9回の衆議院選挙の結果とNHKの世論調査を基に、衆議院選挙の政権与党の獲得議席率(獲得議席の改選議席に占める割合)は、与党の支持率、野党の支持率(無回答を含む)、投票率で説明できることが分かっている。衆議院選挙は政権選択の選挙であり、与党と野党の支持率が結果を大きく左右することになる。政権運営に満足していれば、政治への関心が低下して投票率は低下、政権運営に批判が大きければ、政権を変えようとして投票率が上がるとみられる。与党の支持率が1標準偏差の9.2%上昇すると、獲得議席率は11.7%上昇する。野党の支持率が1標準偏差9.1%上昇すると、獲得議席率は7.6%低下する。投票率が1標準偏差の6.1%上昇すると、獲得議席率は2.8%低下する。

衆議院選挙の政権与党の獲得議席率は、与党の支持率、野党の支持率(無回答を含む)、投票率に加えて、2017年を1、2024年を―1、それ以外を0とするダミー変数が推計結果を著しく向上させることが分かっている。安倍政権下の2017年の衆議院選挙では、獲得議席率が9.4%上振れ、石破政権下の2024年では9.4%下振れたことになる。安倍プレミアムと石破ディスカウントが存在する。選挙権が20歳から18歳に引き下げられてからの初めての総選挙となった。安倍元首相の若年層からの支持は大きく、安倍プレミアムに寄与した。一方、前回の総裁選で、党員票獲得数の結果を、決選投票による議員の判断で覆して、石破総裁に決めたことが、民意に反する行為となり、保守層の離反を含めて政権への逆風となったことが、石破ディスカウントの原因となった。参議院選挙の敗北後、石破首相が退陣し、新たな首相がプレミアムを生み、政権与党支持率が30%(現在27.5%)まで回復すれば、過半数の議席が獲得できる可能性が出てくる。衆参選挙の連敗によって、次の国政選挙は石破首相の下では戦えないという意見が、自民党の中で大きくなり、石破政権の退陣につながっていく可能性が高くなっている。

政権与党議席率(%)=59.8 +1.3 政権与党合計支持率-0.8 野党支持率(%)-0.5 投票率(%)+9.4 プレミアム; R2=0.99 (安倍政権下の2017年にプレミアム+1、石破政権下の2024年にディスカウント―1)

図1:政権与党支持率と野党支持率(無回答を含む)

図2:衆議院選挙の政権与党獲得議席の推計値

図3:衆議院選挙の政権与党獲得議席の推計値(新政権のプレミアムと与党支持率の回復のケース)

シンカー

米国:一部品目に限られている関税の価格転嫁

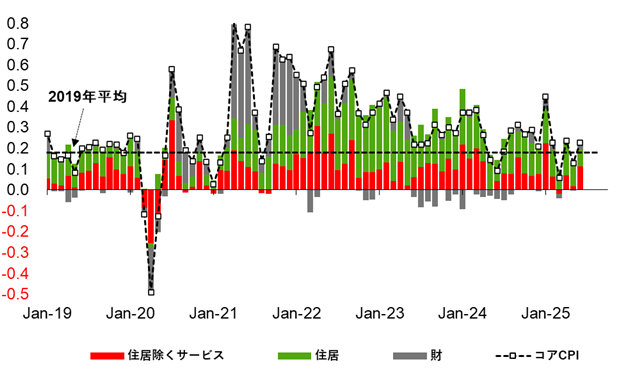

米国の6月CPIは、コアが前月比+0.2%(年率+2.8%)と、5月同+0.1%(同+1.6%)からは上振れたものの、関税引き上げによる影響が大きく表れたとは言えない結果となった。内訳では、財が前月比+0.2%、サービスは同+0.3%だった。

関税の影響としては、財に含まれる「室内装飾品・家庭用品」が家電の寄与などで前月比+1.0%と、4月から3ヵ月連続で上昇幅が拡大している。同様に「娯楽用品」に含まれる玩具も大きく上昇している。新車と中古車はそれぞれ前月比マイナスが続いているものの、中古車価格に先行するオークション価格は直近でやや上昇しており、今後反映される可能性もある。ただ、そうした点を考慮しても関税の価格転嫁は一部品目に限られており、駆け込みで積み増した在庫がなくなり、今後伸びが拡大しても全体の物価が懸念すべき水準にはならないと思われる。

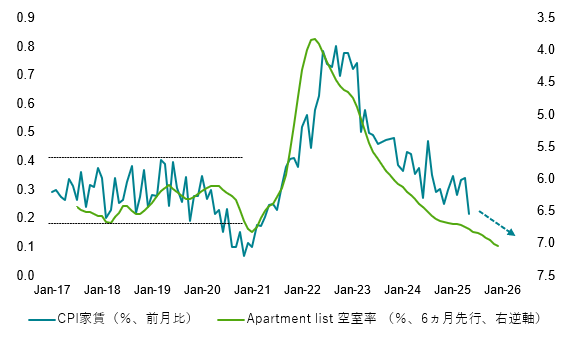

家計の消費余力が削られつつあるなか、海外含めた企業によるコスト吸収が価格転嫁を抑えると引き続き考える。サービスは、ウェイトの大きい「住居」を中心に、緩やかながらも伸びの鈍化基調が続いている。家賃に関しては市場の空室率や家賃動向を踏まえると、今後も低水準の伸びが続いていく可能性が高く、その他サービス品目の伸び鈍化もあわせ、関税の価格転嫁が起きた場合の財の上昇を相殺すると予想する。

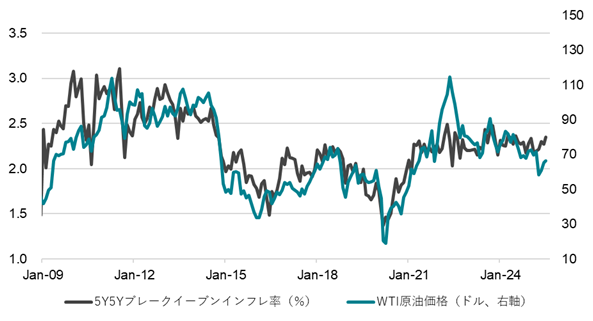

FRBは今回の結果に関わらず少なくとも9月会合までは様子見を続ける姿勢であるとみられ、焦点は引き続き物価押し上げが起きた後の中長期のインフレ期待への波及度合いとなる。中長期インフレ期待は足元まで落ち着いた水準にあり、関税が景気下押し要因でもあることや、エネルギー価格の下落、FRBのインフレ目標へのコミットメントなどが今後も安定推移に寄与するとみられる。関税の物価への影響が限定的であることや中長期インフレ期待の上振れリスクも乏しいことを踏まえれば、9月会合から利下げを再開していく根拠は引き続き整っているといえる。(松本賢)

図4:米国コアCPI前月比内訳

図5:米国CPI家賃と賃貸物件空室率

図6:米国5Y5Yブレークイーブンインフレ率

成長ペースが鈍化する局面で利上げはできない(7月18日)

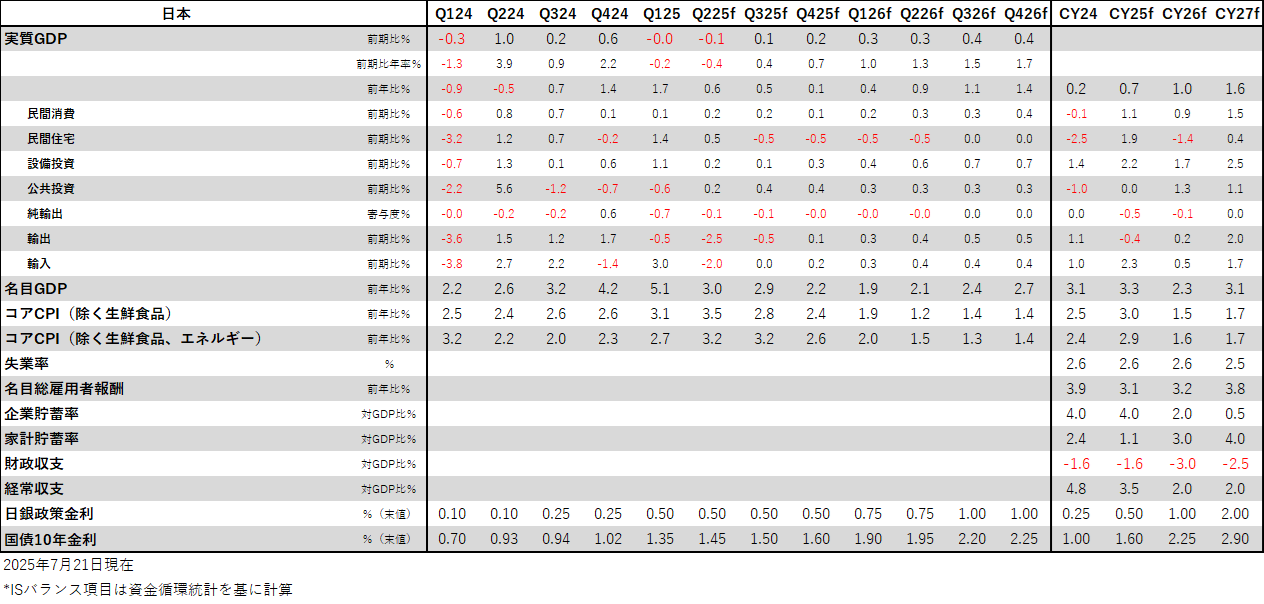

6月のコア消費者物価指数(除く生鮮食品)は前年同月比+3.3%と、5月の同+3.7%から上昇幅が縮小した。5月の水準がピークになったとみられる。エネルギーは同+2.9%と、エネルギー補助金の再開などで、5月の同+8.1%から上昇幅が大きく縮小した。6月のコアコア消費者物価指数(除く生鮮食品・エネルギー)は同+3.4%と、5月の同+3.3%から上昇幅が若干拡大した。通信料(携帯電話)が大きく上昇(同+.11.9%)したことが寄与した。生鮮食品を除く食料は同+8.2%と、5月の同+7.7%から上昇幅が拡大した。6月のグローバル・コア消費者物価指数(除く食品・エネルギー)は同+1.6%と、5月の同+1.6%から変化はなかった。2024年7月から同+1.6%前後の安定した推移をしている。

6月の輸入物価は同-12.3%と大きく下落している。家計の貯蓄率(資金循環統計ベース)は+1.4%と史上最低水準まで低下し、貯蓄が出来ないほどに家計は困窮している。賃金の更なる大きな増加や減税がなければ、これ以上の大きな値上げには耐えられないとみられる。年末までには、物価上昇率の減速が鮮明になってくるだろう。来年半ばまでには物価上昇率は1%台前半まで減速し、その減速によって実質賃金が押し上げられ、内需の回復につながっていくだろう。内需の回復には、減税などの財政政策と物価上昇率の一時的な減速が必要になっている。7月の日銀展望レポートで2025年度の物価見通しを若干上方修正する可能性がある。今年の物価上昇率が高くなれば、消費の下押しによって来年の物価上昇率には下押し圧力がかかることになる。

「各国の通商政策等の今後の展開やその影響を受けた海外の経済・物価動向を巡る不確実性はきわめて高く」、先行きの「成長ペースが鈍化する」と警戒感を示し始めた日銀は利上げを休止している。利上げの再開には、「不確実性」の低下と、内需のしっかりとした回復の確からしさが必要だ。「成長ペースが鈍化する」という警戒感がある間は、鈍化を加速させるリスクとなる利上げはできないだろう。4-6月期の実質GDP前期比がマイナスになれば、11月に公表される7-9月期のプラス回復を確認する必要がある。利上げ再開は最速で来年1月となる。8月1日からトランプ米政権の25%の相互関税が発動するなどして、輸出・生産の減退と内需への下押しの波及で、7-9月期の実質GDP前期比がマイナスとなれば、来年2月に公表される1-3月期のプラスを確認する必要が出てくる。その場合は、利上げの再開は来年4月となる。

目先の「成長ペースが鈍化する」局面が、どこで止まるのかが利上げの再開時期を左右する。この間、物価上昇率は減速を続けることも、日銀が利上げを焦らない理由となるだろう。参議院選挙で自公政権は敗北し、国民の困窮を救うため、これまでの財政健全化優先路線から積極財政路線に転換しなければ、政権はもたないとみられる。積極財政路線には、国債市場の安定の条件となる緩和的金融政策の継続が必要になる。日銀法には、「その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない」とされている。政府の経済政策の基本方針が変化すれば、日銀の金融政策への影響も大きい。石破政権が退陣し、積極財政路線に加え、高圧経済の方針まで加われば、日銀の利上げは更に遠のくことになる。

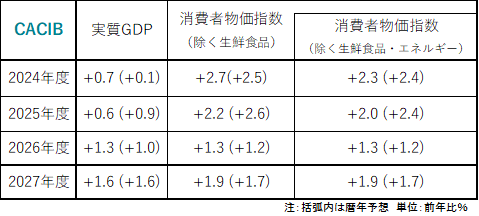

日本経済見通し

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。