不動産小口化商品とは、高額な不動産を一口数万円~100万円程度に小口化した金融商品です。物件管理などの業務は事業者が代行し、賃料収入や売却益が発生した場合は、出資額(購入口数)に応じて各投資家へ分配されます。

不動産小口化商品には元本保証がないため、安易に選ぶと資産を減らしてしまうかもしれません。

本記事では、不動産小口化商品で注意したいリスクや注意点、よくある失敗を防ぐポイントを解説します。

目次

不動産小口化商品の失敗をどう防ぐ?

不動産小口化商品の運用成績は、「事業者の信頼性」と「出口戦略」に左右されます。

対象物件の選定や運用方針は、基本的に販売事業者の裁量によるため、運用の安定性は事業者の判断力にかかっています。したがって、まずは豊富な運用実績があり、ご自身も信頼できる事業者を選ぶことが重要です。

また、保有中に市況が変わる可能性もあるため、中途解約を見据えた出口戦略も欠かせません。「投資資金をどう回収するか」の道筋が立っていれば、想定外のリスクにも対処しやすくなります。

不動産小口化商品は元本割れのリスクがある商品なので、すべてを事業者に任せることは控えましょう。

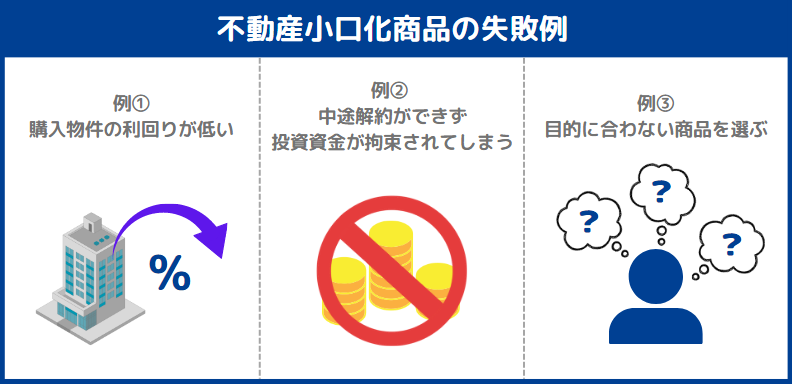

不動産小口化商品のよくある失敗例

無計画に不動産小口化商品を選ぶと、期待していた利回りが得られなかったり、投資資金が拘束されたりする失敗を招きます。ここからはよくある失敗例をとおして、不動産小口化商品のリスクを詳しく解説します。

購入物件の実質利回りが低い

不動産小口化商品の実質利回りは、一般的に2~7%程度といわれています。実物不動産投資の平均利回り(5~10%程度)よりも低く、エリアによっては商品数が限られるため、安易に選ぶと十分なリターンを得られない可能性があります。

低利回り物件の問題は、投資資金の回収までに時間がかかることです。回収期間が長引くと、予期せぬ修繕や自然災害、地価の下落などのリスクに直面するかもしれません。

また、不動産投資の利回りには、購入価格に対する収入を表す「表面利回り」と、運用コストを含めて算出する「実質利回り」があります。

パンフレットなどで表面利回りが高く見えても、実質利回りに換算すると大きく下がるケースもあるため、利回りの違いに注意しながら情報収集をしてください。

中途解約ができずに投資資金が拘束される

不動産小口化商品には、中途解約ができない商品も存在しています。中途解約が認められないと、事前に設定された満期まで保有し続ける必要があり、人によっては以下の弊害が生じます。

<中途解約ができない弊害>

・投資資金が長期にわたって拘束される

・市況の変化(地価の下落など)に対応できない

・ライフプランに合わせた現金化ができない

また、中途解約ができる商品についても、売却時には買い手を探すことが必要です。希望どおりの価格やタイミングで売却できない可能性もあるので、資金の流動性や換金性を重視する方は、解約時のサポート体制も確認しておきましょう。

目的に合わないタイプの商品を選ぶ

不動産小口化商品には「任意組合型」「匿名組合型」「賃貸型」の3つがあり、種類によって特性が変わります。

| 商品の種類 | 任意組合型 | 匿名組合型 | 賃貸型 |

|---|---|---|---|

| 投資家の立場 | 共同所有者 | 出資者 | 共同所有者 |

| 不動産の帰属 | 組合員 | 事業者(営業者) | 各投資家 |

| 契約期間 | 中長期運用が多い | 短期運用が多い | 中長期運用が多い |

| 中途解約 | 商品によっては可 | 原則不可 | 商品によっては可 |

| 小規模宅地等の特例 | 適用可 | 適用不可 | 適用可 |

たとえば、相続対策を目的とする場合は、共有持分を得られる任意組合型や賃貸型が有利です。

匿名組合型では不動産の所有権が事業者に帰属するため、相続財産としては純資産価額方式で評価され、小規模宅地等の特例も適用されません。

一方で、市況に合わせて柔軟に投資先を切り替えたい場合は、運用期間が比較的短く、出口戦略が立てやすい匿名組合型が適しているケースもあります。

いずれのタイプにもメリット・デメリットがあるため、各商品の特性をきちんと理解したうえで、ご自身の目的に合ったものを選びましょう。

失敗しない不動産小口化商品の選び方

不動産小口化商品の失敗を防ぐには、以下の点を意識することが重要です。

・信頼できる事業者から購入する

・利回りの根拠や実現性を分析する

・各商品の魅力やリスクを理解しておく

・契約形態や権利関係を十分に理解する

・実績豊富な専門家に相談をする

どのような下調べや分析が必要になるのか、以下で商品選びのポイントを確認していきましょう。

1.信頼できる事業者から購入する

不動産小口化商品の対象物件は、商品の販売会社が選定します。

購入後の運用方針も任せることになるため、まずは信頼できる事業者を探すことから始めましょう。

具体的には、以下のポイントを意識して事業者を選ぶことが重要です。

<事業者選びのポイント>

・不動産特定共同事業の許可を取得しているか

・十分な販売実績や運用実績があるか

・投資物件の詳細が公開されているか

・利回りや収益のデータに根拠があるか

・相談に乗ってもらえる窓口があるか

信頼性の高い事業者は、入念にリサーチをしたうえで対象物件を厳選しています。

また、契約内容や解約条件も明確なため、不動産投資の初心者でも安心できる環境が整っています。

2.利回りの根拠や実現性を分析する

利回りは重要な判断指標ですが、確実に信用できるデータとは限りません。

たとえば、「年間収入÷購入価格」で計算される表面利回りは、運用中にかかるコストを含まないため、実際のリターンとは乖離している可能性があります。

パンフレットなどに記載された利回りを見つけたら、そのデータが「どのように算出されているのか」や「今後も継続して実現可能か」を分析しましょう。

表面利回りしか記載されていない場合は、「(年間収入-諸経費)÷購入価格」の式でコストを含めた実質利回りを計算し、より実態に近いリターンを把握することが重要です。

また、「1÷実質利回り」を計算すると、投資資金を回収するまでの期間(年単位)がわかるため、具体的な出口戦略を立てやすくなります。

3.各商品の魅力やリスクを理解しておく

質の高い出口戦略を立てるには、金融商品としての特性を理解することが欠かせません。

参考として、以下では不動産小口化商品の主な魅力とリスクをまとめました。

| 金融商品としての魅力(メリット) | 注意したいリスク(デメリット) |

|---|---|

| ・少額から不動産に投資できる ・実物不動産より分散投資がしやすい ・運用管理を事業者に任せられる ・相続対策に活用できる |

・元本保証がない ・商品によっては流動性が低い ・中途解約ができない商品もある ・市況によって利回りが変動する |

個別の商品によってもメリットやデメリットは変わるため、投資前には入念なリサーチが必要です。

疑問点や不明点が見つかったら、事業者に問い合わせることも検討しましょう。

4.契約形態や権利関係を十分に理解する

契約形態や権利関係を理解しないまま投資すると、「自由に売却できない」などのトラブルが起こります。

商品設計を正しく理解するために、契約書類や重要事項説明書などは細かい部分まで確認しましょう。

特に中途解約の条件や満期償還までの期間は、商品ごとに大きく異なるポイントです。

また、相続対策が目的の場合は、「不動産の所有権がだれに帰属するのか」や「何口単位で相続できるのか」なども確認しましょう。

5.実績豊富な専門家に相談をする

ご自身だけで解決できないポイントや、投資判断に迷う部分がある場合は、実績豊富な専門家への相談を考えましょう。

事業者によっては、投資戦略や出口戦略の考え方をアドバイスしてくれることもあります。

小口化所有オフィスの「Aシェア」を提供しているACNも、公式サイトで無料WEB相談を受け付けています。

資産運用や不動産小口化商品に関する疑問がありましたら、メールまたは電話でご対応をさせていただきます。

資産形成や相続対策、贈与対策に役立つ資料も公開しているので、まずはお気軽にアクセスしてみてください。

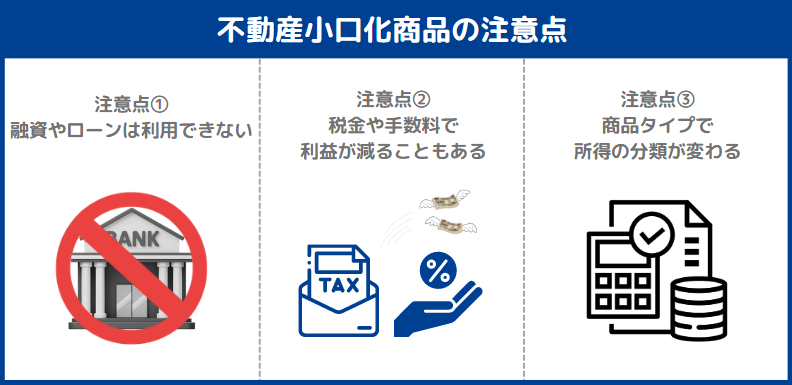

不動産小口化商品の失敗につながる注意点とは?

ここまで解説した以外にも、不動産小口化商品には特有のリスクがあります。

以下では、不動産小口化商品で注意したい3つのポイントを解説します。

融資やローンは利用できない

不動産小口化商品の購入にあたって、銀行などの融資やローンは利用できません。共有持分が生じる任意組合型や賃貸型の商品でも、不動産全体の所有権は得られないためです。

したがって、不動産小口化商品は自己資金での購入が原則になります。

実物不動産への投資とは違い、資金力以上の不動産を保有して複利効果を得ることは難しいので、大きなリターンを期待している方は注意してください。

税金や手数料で利益が減ることもある

不動産小口化商品の賃料収入や売却益は、そのまま投資家の手元に入るわけではありません。利益が生じた場合には税金がかかり、商品によっては運用手数料や管理費などのコストも発生します。

資金計画のズレを防ぐには、これらのコストを含めた実質利回りを把握することが必要です。また、各商品の設計も細かく調べて、コスト負担が大きすぎない不動産小口化商品を選びましょう。

商品タイプで所得の分類が変わる

不動産小口化商品の分配収入は、商品タイプによって所得分類や課税のルールが変わります。

| 商品の種類 | 任意組合型 | 匿名組合型 | 賃貸型 |

|---|---|---|---|

| 所得分類(分配収入) | 不動産所得 | 雑所得 | 不動産所得 |

| 源泉徴収 | なし | あり | なし |

| 損失の損益通算 | 特定組合員以外は可 | 雑所得のみ可 | 可 |

| 不動産取得税 | なし | 投資家が負担 | なし |

| 登録免許税 | なし | 投資家が負担 | なし |

任意組合型で特定組合員(※)に該当する場合は、損失が組合契約の事業ごとに算出されるため、ほかの所得との損益通算ができません。同じタイプでも商品設計によって扱いが異なるため、所得分類や課税のルールは事前に調べておきましょう。

(※)組合の重要な業務や、意思決定に関与しない組合員のこと。

リスクが不安な方は不動産小口化商品の専門家に相談しよう

不動産小口化商品には特有のリスクがある一方で、資産運用と相続対策を両立できるような魅力もあります。事業者や商品を慎重に選べば、リスクを抑えながら安定運用を実現できる可能性もあるでしょう。

投資にあたって不安を感じる場合は、信頼できる専門家への相談がおすすめです。Aシェアを提供する当社も手厚いサポートをご用意しておりますので、不動産小口化商品に興味がある方は、お気軽にACNへお問い合わせください。

(提供:ACNコラム)