本記事は、金田 博之氏の著書『最高のリーダーは気づかせる 部下のポテンシャルを引き出すフレームワーク』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

部下に気づかせるには「傾聴」がカギになる

ギャップ分析を効果的に活用するためには、部下の話をじっくり聞く「傾聴」が欠かせません。あなたは部下の話を本当に「傾聴」できているでしょうか?

「上司:部下の話す比率」を確認する

質問します。

自分と部下の『話す』『聞く』のバランスは何対何ですか?

この比率は、自分だけの感覚で考えても客観的に把握しづらいでしょう。そこで、スマホやオンラインミーティングなどで、会話を録音(録画)して、部下と自分が話す割合を実際に調べてみるのがおすすめです。

私も、部下との会話の中身を客観的に振り返るために、部下から同意を得たうえで、録音したことがあります。すると、部下の話をほとんど聞いておらず、「部下:上司=1:2」で私のほうが話していたのです。内容も、「指示・アドバイス」が多く、部下の考えや答えを引き出せておらず一方通行になっていて、部下が納得している様子がありませんでした。

会話の理想的なバランスは、「部下:上司=2:1」です。自分が3割以上話していたら、話を聞くことにフォーカスして、部下の考えや答えを引き出すようにましょう。

2対1という比率は、「人には口が1つなのに、耳は2つある。自分が話す倍だけ、他人の話を聞かなければならないからだ」というユダヤの格言と通じる部分があって、興味深く感じます。

上司が話しすぎないために気をつけたいポイント

上司になる人は、プレイヤー時代の実績が評価されて昇格することが多いので、自分の仕事の進め方や方法に自信を持っていることが多いものです。これが傾聴を妨げてしまう原因になります。これを避けるためには、つぎの3つの点を意識しましょう。

① 相手の話を最後まで聞く

まずは、相手の話を最後まで聞くことです。

あなたはいかがでしょうか? 自分でうまくできているつもりでも周囲の人からすればそうでもない人が多いものです。多くの人にとって、言葉でいうほどかんたんなことではないのです。

私自身も例外ではありませんでした。聞くことを意識しながら相手と話していると、「あ、いまさえぎってしまった」と思うことが少なくありませんでした。

部下からすれば「まだ言いたいことがあるのに……。きちんと最後まで聞いてくれない」という印象になっていたでしょう。

そこで私が意識したのは、相手が話し終わってから、1拍置くイメージで話すことです。

「わかるな」「そう考えているんだね」などとひと言相づちを打つと、相手の話に続きがあるかどうかを判断できるでしょう。

さらに気をつけたいのは、質問したあとの部下の沈黙を無理に埋めようとしないことです。質問に答えるために、何か言葉にしようと考えている最中かもしれません。沈黙したときにこちらから口を開くのをぐっと我慢しましょう。

② 先回りして相手の結論を予測しない

つぎに、先回りして相手の結論を予測しないことです。

上司が話を聞けなくなってしまうもう1つの理由は、部下が話している途中で、結論を予測して、先回りして話をさえぎって指示やアドバイスをしてしまうからです。上司は「1を聞いて10を知ったつもり」かもしれませんが、それは思い込みでしかありません。部下が話したいのは別のことかもしれないからです。

部下からすれば、「自分の言いたいことが優先だな」「自分のことを本当に理解してくれたうえでのアドバイスに聞こえないな」「話のポイントがちょっと違うな」という印象になってしまいます。「いえ、私の言いたいことはそうではなく……」などと切り返してくる部下はそう多くはないでしょう。これでは、「話を聞いてくれている」と部下は安心できません。この状態で上司が指示しても、部下が納得できていないケースが多く、行動が遅くなったり、そもそも実行しなかったりすることもあるでしょう。

③ 共感を示しすぎない

それから、共感を示しすぎないことです。

これは共感を示すのが得意な人ほど気をつけてほしいことです。「わかる!」と共感を示すのはいいことですが、じつはその先に問題があります。「私も、3年前に……」などと自分の経験談や持論を語ってしまって、話の主体がいつの間にか相手から自分になっているケースがあるのです。部下からすれば、本題からズレてしまって、結局上司の話したいことだけ話して終わってしまうのです。あくまで相手の話に耳を傾けるようにしましょう。

これら3つのことをしてしまうと、せっかく質問をしても部下の話をうまく引き出すことが難しくなります。まずは自分の話の聞き方のクセを知り、少しずつでも改善すれば、本当の意味で傾聴できるようになるでしょう。

「自分視点」の質問では気づきを引き出せない

前項で傾聴が大切であることを紹介しました。傾聴を意識しながら質問をするときに何に気をつければいいか、さらにくわしく解説します。

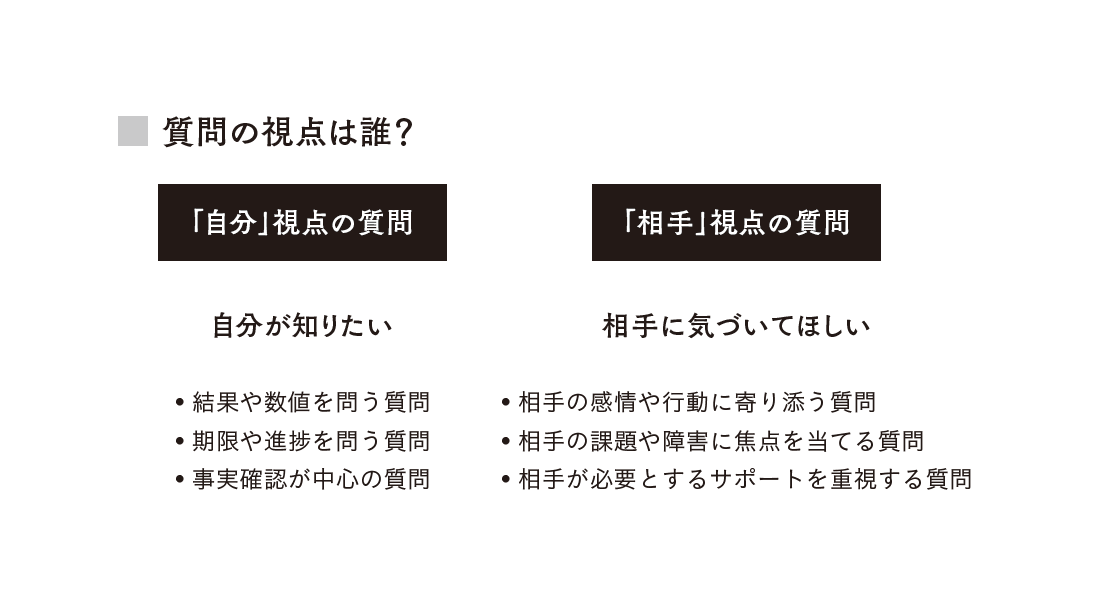

部下に効果的な質問をして気づきを引き出す最大のポイントは、質問の視点を「自分」ではなく「相手」に置くことです。

「自分視点」の質問の目的は、自分が知りたいことを聞くことです。

たとえば部下の目標達成状況や計画の進捗などがそうです。これらは聞く側が状況を把握し、効果的にアドバイスするためには有効だといえるでしょう。しかし情報が聞き手に入ってくることがメインとなってしまい、相手がそのことを深く考えることはないでしょう。つまり考える主体者は「質問者側」です。ここでは結果や数値を問う質問、期限や進捗を聞くだけの質問ならまだしも、時には相手を追い詰めてしまうこともあります。

たとえばつぎのような質問です。

- 目標に対してどこまで達成していますか?

- 先週お願いした件は進んでいますか?

- なぜ計画どおりに進捗していないのですか?

一方で「相手視点」の質問の目的は、相手に気づいてもらうことで行動を引き出すことです。

たとえば部下の課題を特定してあげたり、本来やるべきことを優先づけしてあげたりするために質問をして相手に考えてもらいます。これは、相手の考えを整理してあげる質問ともいえます。つまり考える主体者は「回答者側」です。ここでは相手の感情や行動に寄りそう質問や、相手の課題や障害に焦点を絞った質問、あるいは相手が必要とするサポートを重複する質問が効果的です。こうして相手が気づいていなかった考えを引き出すことができます。

たとえばつぎのような質問です。

- 目標を達成するうえで、何か困っていることや改善したいことはありますか?

- 先週お願いした件で、サポートが何か必要なことはありますか?

- いまあなたが計画どおりにいかない原因をいくつかあげることはできますか?

もちろん、自分が知りたいことを質問することも重要です。しかし、相手の行動を引き出し成果を出してもらうためには、「自分が知りたいことを聞く」ことから「相手に気づいてもらう」ことに意識をシフトしましょう。そのうえで、相手に考えを整理してもらうのです。

効果的に質問するためには、相手の視点に立ち、相手の思考や行動を引き出すような質問を心がけることが重要です。

2014年、日本の大手製造・流通企業のミスミグループでGMとしてグローバル新規事業を推進した後、2018年に世界のAI・チャットサービスをリードする外資系IT企業のライブパーソン株式会社(米NASDAQ上場)」の代表取締役に就任。2020年12月、クラウド型ネットワークセキュリティ分野で10年連続グローバルリーダーに選出されているゼットスケーラー株式会社(米NASDAQ上場)にて日本法人の代表取締役に就任。

プライベートではセミナー、企業研修、大学などで講演し10年以上の講師経験を持つ。これまで10冊の書籍を出版。プレジデント、ダイヤモンド、東洋経済、日経ビジネスなどメディア掲載実績多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。