本記事は、金田 博之氏の著書『最高のリーダーは気づかせる 部下のポテンシャルを引き出すフレームワーク』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

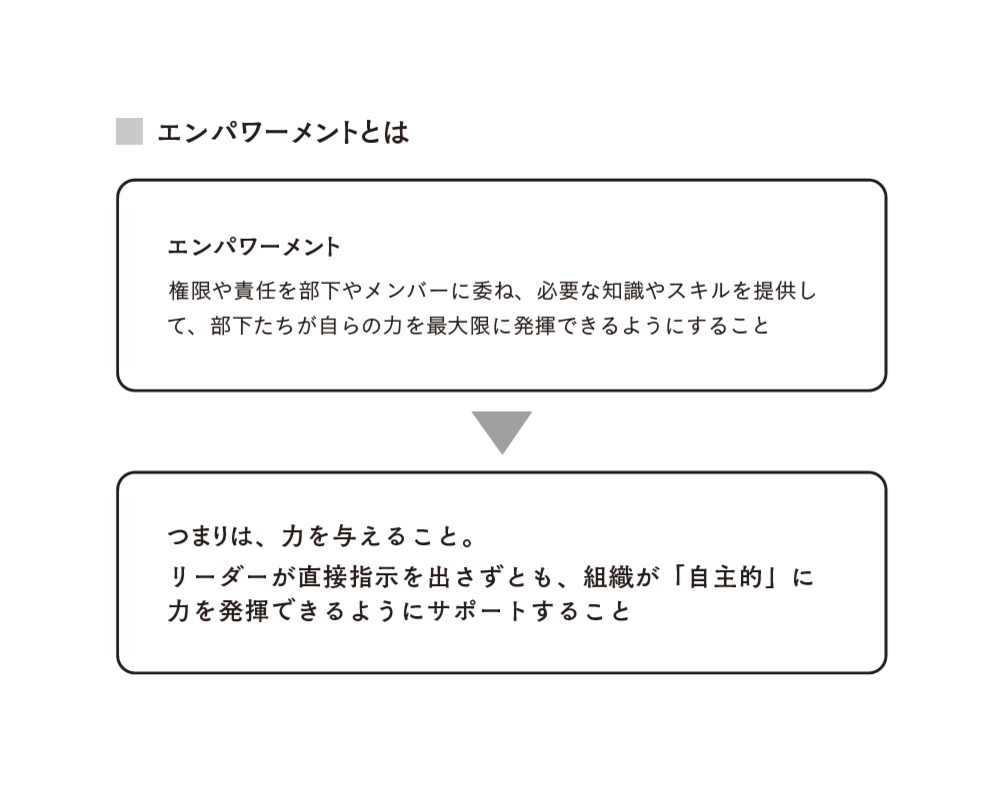

エンパワーメントとは

エンパワーメントとは「力を与える」こと

「エンパワーメント」とは、ひと言でいえば「力を与える」ことです。

具体的には、権限や責任を部下やメンバーに委ね、必要な知識やスキルを提供して、彼らが自らの力を最大限に発揮できるようにすることです。

エンパワーメントと権限委譲(デリゲーション)をほぼ同義で紹介する書籍やメディアもあります。エンパワーメントを進めるうえで、権限委譲は重要なポイントの1つですが、もっと広範囲に部下やメンバーに力を与えることとして私はエンパワーメントを捉えています。

グローバル企業で海外のマネジメント会議に参加すると、頻繁に「エンパワーメント」の言葉を耳にします。

当初はそれを単なるスローガンのように感じていましたが、やがて自分の経験を通じてその言葉の本質に興味を持つようになりました。とくに、海外では急成長するスタートアップ企業が多く、組織が拡大する中でエンパワーメントが重要な課題として捉えられていました。

そこで私は、エンパワーメントについてより深く理解しようと努め、その言葉が持つ意味を掘り下げました。

そして、リーダーが直接指示を出さずとも、組織が「自主的」に力を発揮できるようにサポートすることだとシンプルに解釈しています。私は海外のさまざまなリーダーシップ研修でもこの概念を学び、それを日本の職場に取り入れることで、その効果を自ら体験しました。

この経験を通じて、エンパワーメントは組織の成長と成功に欠かせない重要な要素であることを実感しました。とくに急成長する企業においては、部下が自律的に行動できる環境を整えることが、組織全体のパフォーマンスを大きく向上させるカギとなるのです。

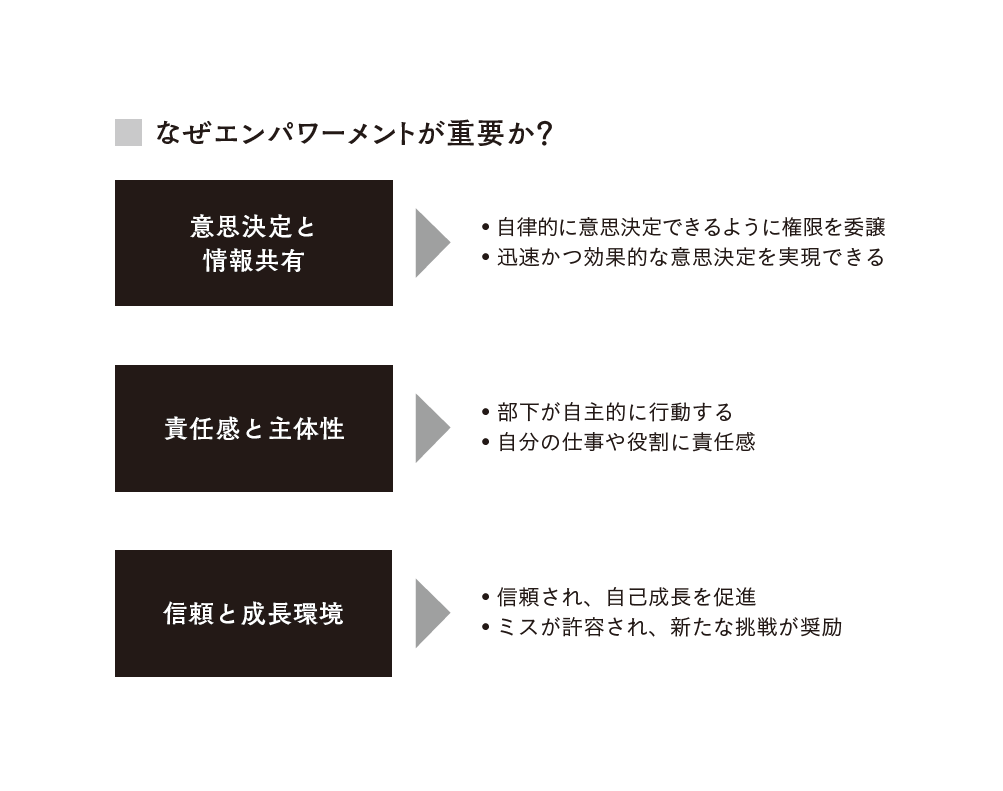

エンパワーメントを実現する3つのメリット

エンパワーメントが実現している組織とそうでない組織の違いは、つぎの3つのポイントで説明できます。

まず、意思決定と情報共有があげられます。

エンパワーメントが機能している組織では、部下が自律的に意思決定できるように権限委譲が促進され、必要な情報も透明性を持って共有されています。各メンバーが自分の判断に責任を持ち、適切な情報にアクセスできる環境が整っているため、迅速かつ効果的な意思決定が可能です。

一方、エンパワーメントが不足している組織では、権限が譲渡されず意思決定の多くがトップダウンで行われます。情報が限られて共有されることが多いため、部下が自主的に動く余地が少なくなり、承認を待つ状況が多発します。

つぎに、責任感と主体性です。

エンパワーメントが確立されている組織では責任の範囲が明確なため、部下が自主的に行動し、自分の仕事や役割に対して強い責任感を持っています。自分で仕事をコントロールし、成果を自らの力で出すという意識が強調されます。

一方、エンパワーメントが欠如している組織では、責任の範囲が不明確で指示待ちの文化が根強く、部下が自主的に行動する機会が少ないため、責任感や主体性が十分に発揮されません。

最後に、信頼と成長環境も大きな違いを生みます。

エンパワーメントが浸透している組織では、部下が信頼され、自己成長を促す環境が整っています。ミスを許容し、それを学びの機会と捉えることで、新たな挑戦が奨励されます。このような文化は、リスクを恐れずに行動することを可能にし、部下の自信を育む要因となります。

一方、エンパワーメントが不足している組織では、過度な監視や厳しい評価が行われ、ミスを恐れる部下がリスクを避ける傾向が強くなります。その結果、成長の機会が制限され、チャレンジ精神が損なわれます。

このように、エンパワーメントができている組織では、部下が自信を持ち、自分の能力を最大限に発揮できる環境が整っており、結果的に組織全体がより柔軟で創造的なものとなります。極端な話、上司がいなくても回る組織づくりの土台になっていくのです。

2014年、日本の大手製造・流通企業のミスミグループでGMとしてグローバル新規事業を推進した後、2018年に世界のAI・チャットサービスをリードする外資系IT企業のライブパーソン株式会社(米NASDAQ上場)」の代表取締役に就任。2020年12月、クラウド型ネットワークセキュリティ分野で10年連続グローバルリーダーに選出されているゼットスケーラー株式会社(米NASDAQ上場)にて日本法人の代表取締役に就任。

プライベートではセミナー、企業研修、大学などで講演し10年以上の講師経験を持つ。これまで10冊の書籍を出版。プレジデント、ダイヤモンド、東洋経済、日経ビジネスなどメディア掲載実績多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。