本記事は、金田 博之氏の著書『最高のリーダーは気づかせる 部下のポテンシャルを引き出すフレームワーク』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

コーチングとティーチングの違いは「答え」にあり

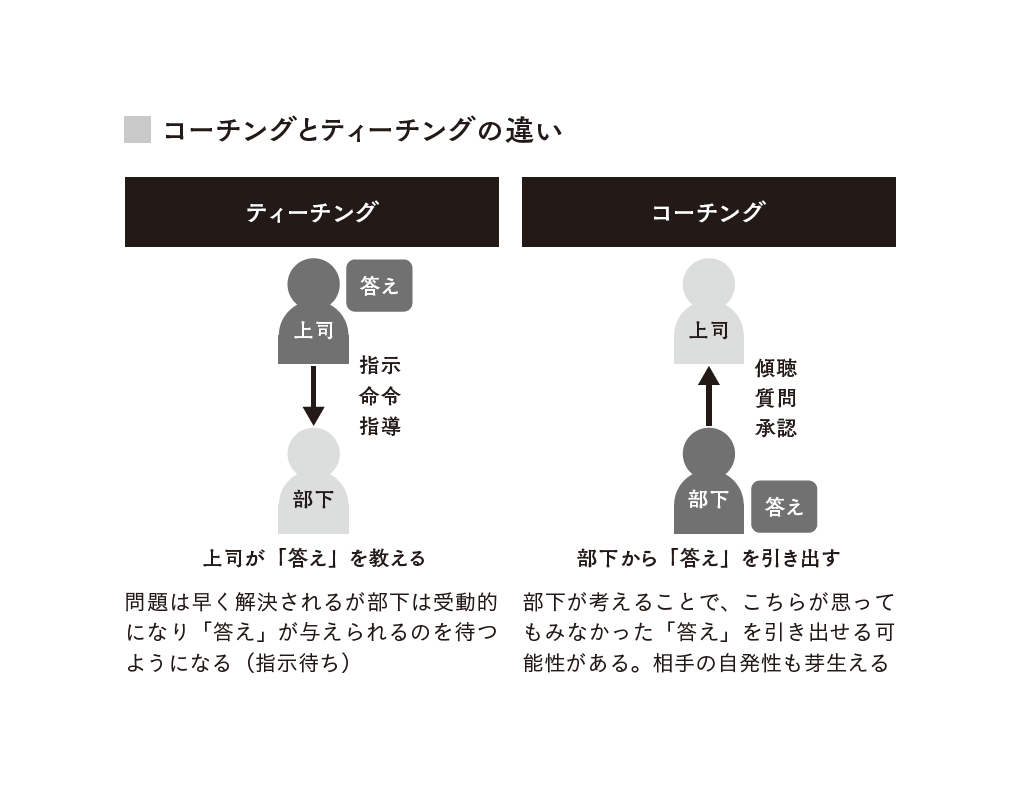

コーチングへの理解をさらに深めるうえで、「ティーチング(教育)」と比較するとわかりやすいので、「コーチング」と「ティーチング」の違いに注目しましょう。

ティーチングは部下に「答えを教える行為」です。

上司が部下に対してベクトルが向いている状態で、一方通行だといえます。上司は、「指示(アドバイス)」「命令」「指導」といった行動をとります。

ティーチングは、「答え」を教えるわけですから、そのとおりに行動してくれれば、問題を早く解決できます。「上司が自分でやってみせる」のもティーチングの一種です。一方で、ティーチングばかりになってしまうと、「答え」を教えてもらうのを待つようになり、言われたことをやるだけの受け身な状態になってしまいます。いわゆる「指示待ち」です。

つまり、ティーチングすればするほど、指示待ちの人間を自ら育ててしまうことになるのです。ただし、ティーチングは答えが明確であるほど部下はすぐに成果を出すことができ、それを否定しているわけではありません。

一方のコーチングは部下から「答えを引き出す行為」です。

答えは部下の意識の中にあることを前提に、上司が部下から答えを引き出すイメージです。具体的には、「傾聴」「質問」「承認」を意識しながら引き出していきます。

コーチングによって部下が考えると、こちらが思ってもみなかった答えを引き出せることがあります。自分で見つけた答えですから、それを実践するときには自発性も芽生えます。ところが、コーチングでは、ティーチングほど問題をすぐに解決できません。

「ティーチング」と「コーチング」は状況で使い分ける

ティーチングとコーチングの違いは、実務では大きなジレンマを生み出します。「ティーチングのほうが部下に対して効果がすぐに出るものの、部下からの指示待ちの状況をつくってしまう」というジレンマです。

限られた時間の中で、「問題を早く解決しなければならない」「計画を早く遂行しなければならない」「期限に間に合わない」など、それぞれのミッションを達成するために差し迫った状況では、ティーチングすることが求められます。

このジレンマの中で、「どれだけ意識的にコーチングするか」が大きなポイントになってきます。

上司と部下のコミュニケーションは、「コーチングか、ティーチングか」の二択で考える必要はありません。真面目な人ほど、「ティーチングはもうやめて、コーチングしかやらないようにしないと」と捉えてしまう傾向があります。状況に合わせて、ティーチングとコーチングを柔軟に使い分けましょう。

「コーチングかティーチングかの二者択一ではない」と考えたうえで、部下から気づきを引き出し自発的に動いてもらうために、意識をコーチングへとシフトするようにしましょう。つぎにその効果的なアプローチを紹介します。

「SL理論」で部下へのアプローチを検討する

部下の成長度に応じて行動スタイルを変える

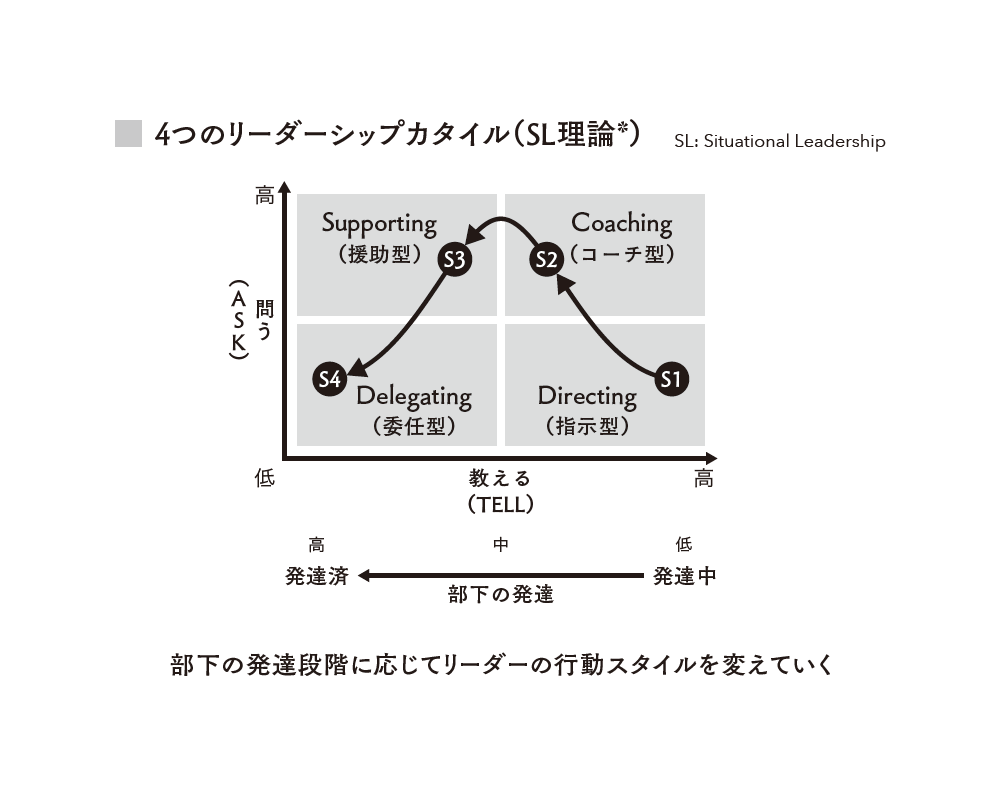

コーチングとティーチングを効果的に進めるには、部下の現在の姿を見極めることが求められます。そこで判断基準になるフレームワークが、「SL理論(Situational Leadership Theory)」です。SL理論とは、部下の成長度(状況)に応じてリーダーの行動スタイルを変えながら、部下を中長期的に育成していくという理論です。

SL理論は、縦軸に「問う(ASK)」、横軸に「教える(TELL)」をとったマトリックスで整理します。「問う」はコーチング、「教える」はティーチングとしてイメージしてもらえばわかりやすいでしょう。それぞれの象限を、Situationalの頭文字のSを使って、S1、S2、S3、S4をたどる形でカーブしていきます。部下のレベルは右から左へいくほど、発達(成熟)していることになります。あなたの部下はどの状況にあるでしょうか?

・S1 指示型(Directing)

S1については、「指示型」がよいとされ、ティーチング主体で指示を出していきます。

たとえば、新入社員が入ったときにはまだ業務や商品についての基礎知識がありません。

そこで「問う」よりも「教える」ことを中心に対話を進めていきます。まずは業務知識や商品知識を教えて、基礎となる経験を重ねるためのベースをつくり伴走します。

・S2 コーチ型(Coaching)

S1にある部下が、経験を重ねて、業務や商品についての知識がどんどん増えてくると、自分でできることも増えて、教えることも減ってきます。するとS2へと移行していきます。S2は、「問う」と「教える」の両方が高い領域で、コーチングが機能しやすい状態です。そこで「コーチ型」のリーダーシップスタイルをとります。

部下は幅広い実践経験のバリエーションを積む段階にあり、「できること」と「できないこと」がある状態です。ある程度「できること」については、コーチング主体で部下のアクションを促していきます。部下はまだ発達段階にあり、「できないこと」で経験や知識が必要なことについてはティーチングによる部下の能力開発も効果的です。必要に応じて、ティーチングをするといった組み合わせの行動をとります。

・S3 援助型(Supporting)

S2から、さらに経験を重ねて業務知識を獲得して教えることが少なくなってくると、S3へと遷移していきます。この段階では、「援助する」に移行していきます。

イメージとしては、「ひとりでできることも増えてきたから、基本的に任せるね。もちろん、何か困ったことがあったら、もちろん援助(サポート)しますよ」といったところです。部下に完全に任せて丸投げすると迷ってしまう可能性もあるので、その人だけでは解決できないことを援助します。その際には、コーチング主体で対話を重ねるようにしましょう。

このS3の領域にいる部下との対話は、「困ったことがあるかどうか? 組織上の課題は何か?」などの質問を起点に進めます。このときにあまりにていねいにフォローしすぎると、「教える」状態になり、上司に頼る場面が増えてしまうことも少なくありません。そうなると、S2、S1への逆戻りしてしまうケースがあるので、注意が必要です。

・S4 委任型(Delegating)

上司が援助しなくても部下はほぼ自力で行動できるようになり、S3からS4へと、「委任型」になっていきます。組織の主力として活躍している人はここにあたります。この領域では、「問う(コーチング)」「教える(ティーチング)」の比率が下がり、いかに権限を委譲して部下に仕事を任せられるかがテーマになります。

あなたの部下やチームの状況はいかがでしょうか?

2014年、日本の大手製造・流通企業のミスミグループでGMとしてグローバル新規事業を推進した後、2018年に世界のAI・チャットサービスをリードする外資系IT企業のライブパーソン株式会社(米NASDAQ上場)」の代表取締役に就任。2020年12月、クラウド型ネットワークセキュリティ分野で10年連続グローバルリーダーに選出されているゼットスケーラー株式会社(米NASDAQ上場)にて日本法人の代表取締役に就任。

プライベートではセミナー、企業研修、大学などで講演し10年以上の講師経験を持つ。これまで10冊の書籍を出版。プレジデント、ダイヤモンド、東洋経済、日経ビジネスなどメディア掲載実績多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。