この記事は2024年6月11日に「第一生命経済研究所」で公開された「骨太方針2025のポイント(賃上げ編)~実質賃金+1%に何が必要か?~」を一部編集し、転載したものです。

実質賃金目標と最低賃金目標が明記

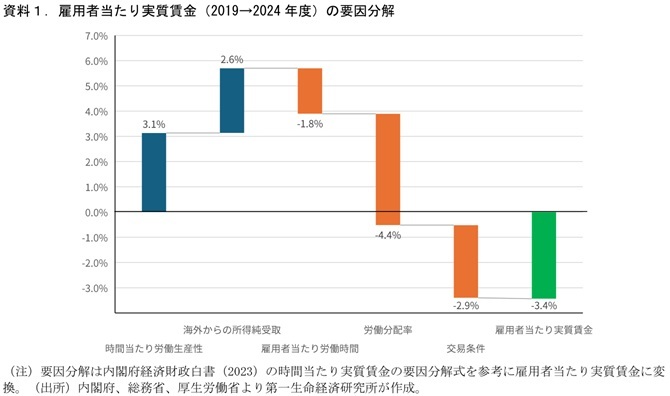

石破政権初の骨太方針では、昨年と同様に「賃上げ」に重点が置かれている。今回新たに①実質賃金+1%をノルムとして定着、②全国最低賃金を2020年代に1500円、の数値目標が具体的に記載された。

賃上げに向けて取られる方策は岸田政権の新しい資本主義の内容を引き継いでおり、価格転嫁の推進、省力化投資の支援、事業承継・M&Aの支援、リ・スキリング支援やジョブ型雇用、労働移動の円滑化、などの施策が並んでいる。労働移動の活発化やそれに伴う賃金上昇圧力によって生じる人件費増加を、企業が省力化投資や中小企業のM&Aなどを通じて吸収していくことで生産性の改善につなげる、といった流れが企図されている。

実質賃金+1%に向けた課題

ただ、今回目標に掲げられた実質賃金+1%/年は、現状からすると相当遠い位置にある。骨太方針には目標とする実質賃金が「一人当たり」なのか「時間当たり」なのか明確な記載はないものの、メジャーな毎月勤労統計における一人当たり賃金を指すのであれば、足元で▲1.3%のマイナス圏にある(2025年4月速報、CPI総合による実質化ベース)。

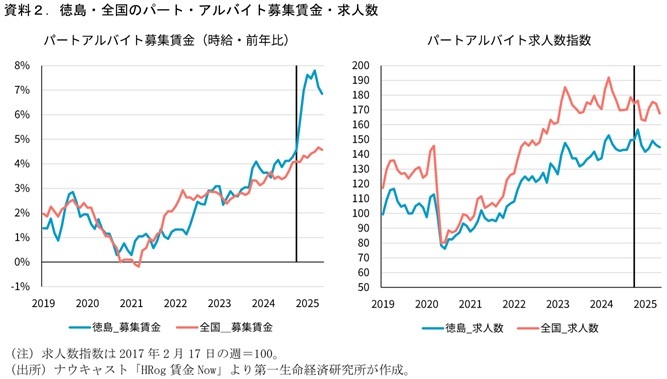

マクロ経済学的視点からは、実質賃金は労働生産性や労働分配率、交易条件の積としても表すことができる。内閣府の分析方法に少し手を加えて、2019~24年度までの一人当たりの実質賃金の要因分解をしてみたものが資料1だ。時間当たり労働生産性や海外からの純受取がプラス寄与している一方で、雇用者当たり労働時間、労働分配率、交易条件がマイナス寄与していることがわかる。

解釈に注意が必要なのは、これらの要素が個々に独立ではない点である。確かに時間当たり生産性は改善しているのだが、それは雇用者当たり労働時間の減少によってもたらされている側面もあるだろう。付加価値に関係のない無駄な業務を削減して労働時間を減らした結果、時間当たり労働生産性が上がる、といった形だ。労働分配率も確かに下がっているのだが、そこは海外からの所得の純受取が増加していることと対応する部分があろう。海外からの所得の純受取の増加は、企業による対外直接投資の増加とそこからの配当や利益の増加に相当している。対外直接投資の利益増が国内の賃金還元に繋がっていない、ということではあるのだが、企業目線に立つと、海外で得た利益を直接関係のない国内の労働者に還元、という流れはどうしても進みにくい。海外への再投資や海外現法の賃金還元、株主還元が優先されやすい、といった側面はあるのだろう。

政府の政策としては、時間当たり労働生産性をさらに引き上げる(国内投資拡大など)、海外利益の還元パスを強める(海外利益の国内への配当還流促進など)、交易条件悪化を招きにくい経済構造を作る(エネルギー・食糧の海外依存度引き下げや価格安定化など)などを複合的に進めていくことが求められる。「企業→家計」の部分に焦点は当たりがちではあるが、より上流過程の対策も重要となってこよう。

最低賃金引き上げを加速へ

最低賃金の引き上げについては、「中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合は、持続的な形で売上拡大や生産性向上を図るための特別な対応として、政府の補助金による重点的な支援を行うことや、交付金等を活用した都道府県の様々な取組を十分に後押し」するとも記された。従来から、賃上げ支援策として措置されている「業務改善助成金」の強化などが今後俎上に上ることになりそうだ。

目標数値については、岸田政権では「2030年代半ばまでに全国1500円」を目標としていたところ、石破首相就任以来「2020年代に全国1500円」に大きく前倒ししていた。今回、骨太方針にもその旨が改めて記載された形だ。目標達成には、2029年10月の最低賃金改定までの残り5回で年7.3%ペースでの引き上げが必要になる。2024年の引き上げ率が5.1%であったことからしても、かなり強気の数字といえる。

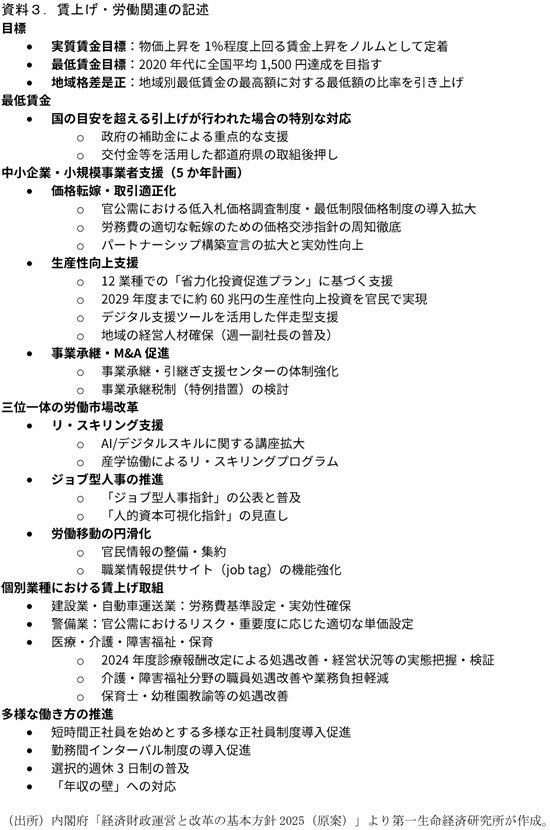

強気の最低賃金目標を掲げる背景には、2024年の徳島県の事例があるようだ。昨年の最低賃金引き上げの際、徳島県は国の目安(+50円)を大きく超える84円の引き上げを行った。これに伴ってパート・アルバイト賃金は明確に上昇率を加速させる一方で、企業の求人数は全国と同様程度の動きに留まる形となった(資料2)。一般に最低賃金の引き上げ過ぎによる副作用は雇用への悪影響だ。人手不足の環境下、徳島県の大胆な引き上げでもその副作用が限られたものにとどまったことが、大胆な目標設定を後押ししたようだ。

昨年の徳島事例もあって、今年の最低賃金については都道府県による「引き上げ競争」の様相を呈する可能性もありそうだ。人手不足環境下で雇用への悪影響はさほど大きくならないとみているが、総人件費の調整のために既存の正社員の賃上げを抑える、など人件費の増加を抑える対応を取る企業も出てくる可能性は考えられる。教科書的な「雇用減少」のみではなく、最低賃金引き上げの副作用の状況を幅広く確認していく必要性は増していると思われる。