この記事は2024年6月19日に「第一生命経済研究所」で公開された「2025 年6 月調査の日銀短観予測」を一部編集し、転載したものです。

悪化の見通し

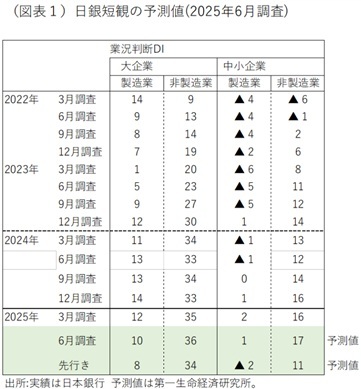

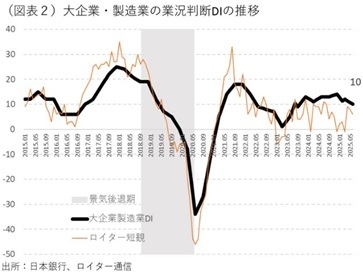

7月1日に発表される日銀短観6月調査では、大企業・製造業の業況判断が3月時点(12)から▲2ポイント悪化して10の「良い」超になると予想する(図表1、2)。米国向けの輸出は、鉄鋼・アルミに50%の関税率、自動車には25%、その他の対米輸出には10%の相互関税がかかっている。トランプ関税がかけられてもすぐに輸出価格に転嫁できない企業も多いので、その分、利益圧縮が起きてしまう。今後、この悪影響はさらに強まりそうなので、先行きの見方も慎重化しそうだ。

企業の景況感に関する月次調査は、このところまちまちの動きになっている。通常、参考にしているロイター短観・製造業は、4~6月にかけて改善している。帝国データバンクの景気動向調査は、4・5月と景況感が一段の悪化を示している。筆者は、短観が帝国データに似た動きになるのではないかとみている。四半期調査では、財務省・内閣府の景気予測調査が、4~6月の「貴社の景況判断BSI」で▲0.1と微減であった。

一方、非製造業の業況判断DIは、少し改善する見通しである。財務省の法人企業統計では、1~3月の非製造業の経常利益は増加しており、先の景気予測調査でも4~6月のBSIは0.7の改善であった。引き続き、インバウンド需要が好調で、小売、飲食サービス、娯楽などの業種を押し上げている可能性が高い。大手企業の賃上げも、消費者マインドを改善させている。

価格動向にも注目

消費者物価は、2025年に入って食料品を中心に高い伸びが続いている。コメ価格も高騰して、その動きに拍車をかけている。一方で、企業物価は5月速報が目立って鈍化している(4月前年比4.1%→5月同3.2%)。石油製品が下がり、輸入物価の上昇も落ち着いてきたからである。日銀は、企業段階の物価上昇圧力にも強い関心を持っているだろう。短観でも、仕入価格DIや販売価格DIがどう動くかに注目するだろう。

消費者物価では、為替が円高方向に変わっても、依然として物価上昇圧力が緩和されてこない。既往のコストプッシュ圧力が値上げの方向に働いているからだろう。短観の中小企業の価格DIには、そうした価格転嫁が遅れた企業の値上げの勢いが、どのくらい強いのかが表れてくると考えられる。

設備投資計画

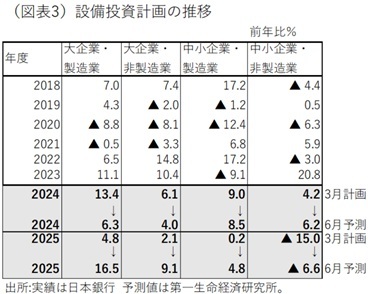

企業の設備投資は、堅調さが続くであろう。GDP統計でも、民間設備投資は名目・実質ともに四半期ごとの前年比伸び率が高まっている。3月時点の事業計画では、大企業・製造業の2025年度の前年比が3.1%(全規模)と堅調であった。6月調査はそこから例年上方修正が割と大きく行われるだろう。今回調査でも、製造業・非製造業がともに前年比で高いの伸び率になりそうである(図表3)。

細かなところに注目すると、ソフトウェア投資の増加率が興味深い。ここ数年、AIなどソフトウェア投資のブームが起こっていて、2024年度計画でも大企業・全産業で前年比10.7%と高かった。こうしたブームは、生産性向上・省力化にもつながる点で、最近の企業動向の特徴になっている。

日銀の注目するところ

6月調査を通じて、日銀が注目するのは、やはりトランプ関税の影響であろう。植田総裁は、6月の定例記者会見で「(トランプ関税の影響は)ハードデータには表れてはいないが、ソフトデータには表れている」と述べていた。日銀短観は、代表的なソフトデータの統計になる。短観を確認することで、植田総裁は「通商政策等の不確実性」の影響をもっと詳しく知りたいと考えていることだろう。

この短観には、「海外での事業活動」という調査項目がある。そこでは、企業の連結売上高、連結設備投資額、連結経常利益を調査している。ここでの連結経常利益のデータ(2025年度計画)が大きく落ち込んでいれば、相応にトランプ関税の悪影響が表れているとみることができる。3月調査では、製造業の連結経常利益は前年比1.9%となっていた。6月は、そこからどのくらい変化するのであろうか。

日銀の金融政策は、当分の間は様子見になって、トランプ関税の合意を見定めることになる。そうした不確実性が晴れなければ、追加利上げに進むことはできない。2025年内の利上げは、現時点では全く見通せない状況と言えるが、短観データを確認することは、不確実であっても企業がそれなりに2025年度の動向をどうみているかを知る手がかりになろう。