この記事は2024年7月4日に「第一生命経済研究所」で公開された「可処分所得を増やすという課題」を一部編集し、転載したものです。

目次

食料自給率を上げるには?

農林水産省によると、1965年に7割以上だった日本の食料自給率は4割程度に落ち込んでいる。経済安全保障の観点からも、食料自給率の向上は喫緊の課題である。

その一方で、一次産業は高齢化と人口減少による従事者不足、収益性の低さ、国内消費の減少といった課題を抱えている。

しかし、果物や米に代表されるように、高品質な日本の一次産品への国際的評価は高く、輸出拡大の可能性を秘めている。一次産業こそイノベーションを起こし、根本的な構造の変化が必要だろう。そこで本稿では、農業、漁業、林業を例に、ヨーロッパの一次産業への取り組みについてまとめてみたい。

オランダに学ぶ高収益な農業

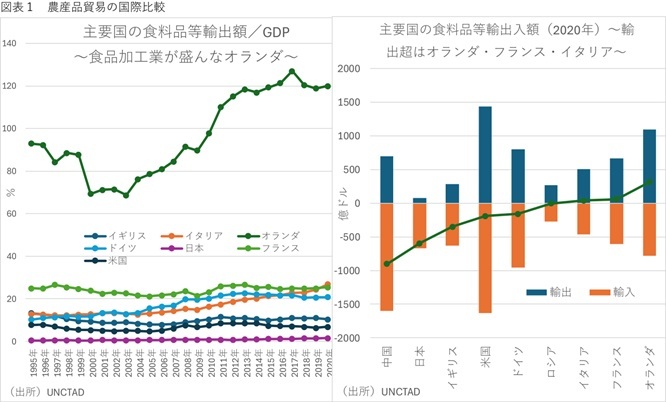

オランダは国土面積が九州ほどの小国でありながら、食料品輸出額は世界第2位を誇り、食料品の貿易収支も黒字を達成している(図表1)。この成功は、チューリップ栽培の歴史や金融資本主義の発展、プロテスタントとしての合理的価値観など、歴史的・文化的背景にも支えられている。主な成功ポイントは以下の通りとなる。

①高収益作物への特化

作物を夏季野菜や花卉(ルビ:かき)など高収益のものに絞っている。これはまた「市場志向」で、高く売れる人気の作物に特化している。

②IT化と機械化

DX先進国といわれるオランダは、政府が農業の近代化や技術革新を積極的に支援し、一流企業が最先端テクノロジーを集結している。それに伴い、ITに強い人材教育なども行われている。

品種改良や災害対策も充実しており、大規模な温室園芸を展開しているために天候に左右されない安定生産が実現できている。高度な水管理技術もオランダの強みである。

③協同組合と国際的ネットワーク

農協のような協同組合の結束が非常に強く、効率的な販売・輸出体制を築いている。加えて、貿易ハブの国としての歴史を活かした国際的なネットワークを持つことも強みである。各国の農業関係者と交流することで、市場ニーズを把握し、最新技術の導入に成功している。

こうしてオランダは、限られた国土にもかかわらず、テクノロジーを活用し、高付加価値作物の安定生産で成功している。ヨーロッパの農業生産第1位はフランスだが、日本の1.5倍の国土のおよそ半分が農地であるため、条件が大きく異なる。その点、オランダは日本が農業を大いに学べる国である。日本の農業は農地法などの規制や後継者不足、収益性の低さなどで苦戦しているが、世界に広がる健康志向や安全性意識の高まりは、日本の農業のビジネスチャンスでもあるといえよう。

オランダの農業改革には政府が介入し、企業が参入しているが、日本では農地法など制度面での制約が大きい。大企業の農地取得が規制されるなど、農業への参入障壁が高くなっている。2019年に兵庫県養父市につくられた規制緩和特区が成果を上げた例はあるが、既得権益に阻まれ、まだ全国展開には至っていない。

さらに、EUのような巨大な域内市場を持たないことも課題と言える。ただし、台頭著しい新興国との地理的近接性は、新たな可能性と言えるだろう。

ノルウェーに学ぶ「テクノロジー水産業」

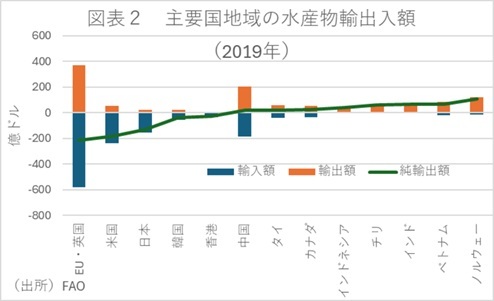

ノルウェーは、水産物の純輸出額で世界をリードする漁業大国である。日本では漁業従事者の高齢化が進んでいるが、ノルウェーでは一流大学出身の若きエリートが、就職先として漁業企業を選ぶことになっている。それほど産業として確立しているといえよう。

世界有数の水産物消費国でありながら、水産物の圧倒的な輸入超過国となっている日本は、ノルウェーに学ぶべき点は大いにある(図表2)。主な成功ポイントは以下の通りとなる。

①科学的データの徹底活用

ノルウェーの漁業は科学的データに基づく厳格な漁獲枠を設定し、他の漁業国とも協力しながら「持続可能な漁業」を実現している。北海、ノルウェー海などの海域で獲れる高品質な水産物は世界的に評価が高く、サケ、サバ、タラなど多様な魚種を扱っている。

②伝統的な漁業技術と最新技術の融合

ノルウェー人は海洋民族バイキングの末裔と言われ、海と縁の深い歴史を持つ。漁業の伝統に加えて、最新技術によって養殖に成功していることも成功に影響している。

③政府の支援と大企業による経営

ノルウェー政府は、漁業振興や資源保護についての政策を積極的に展開している。資源開発や軍事活動の要所である北極圏の“玄関”という地理的条件もあり、国が安全保障の観点から海を重視していることも影響している。大企業が漁業に参入しているため、経営手法は合理的かつ近代的になっているのも強みである。

日本がノルウェーモデルから学ぶべき点としては、科学的知見と伝統的漁業の知恵の融合だろう。近大マグロの例でわかるように、日本にはポテンシャルがある。養殖技術を高めるとともに、天然魚の持続可能な資源管理システムの構築も必要だろう。

漁業を「地域社会の基盤産業」として位置づける姿勢も参考になる。慢性的な人手不足に悩む日本の漁業だけでなく、過疎化が進む沿岸地域全体を最新テクノロジーで再生する—そんな試みの始まりとなる可能性を秘めている。

ただ、「ノルウェーの漁業はすべて安泰」というわけではなく、日本同様、気候変動の影響を免れない。海水温上昇や二酸化炭素増加、外来種の侵入による生態系への影響も懸念されている。

さらに世界的な食のトレンドは常に変化しており、その対応も求められる。19世紀のヨーロッパで需要が高かったのはタラや塩漬けニシンだが、今はノルウェーサーモンが世界中に輸出されている。養殖に成功したサバも日本や中国で人気だが、トレンドは常に移り変わることからすれば、新たな“売れ筋”を常に探さなければならないことになろう。

ドイツに学ぶ持続可能な林業

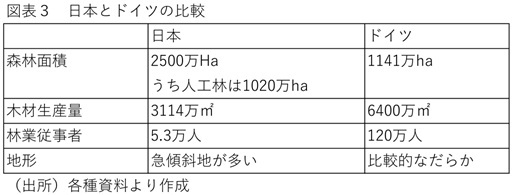

古くから文学作品や音楽に森が登場するなど、森林と文化が深く結びついているドイツでは、林業が目覚ましい成果を上げている。森林面積は日本の半分以下だが、木材生産量は日本の2倍を達成し、木材自給率は100%である。林業従事者は120万人以上を擁し、約80万人とされる自動車産業 を上回る雇用を生み出しているのだから驚きである(図表3)。

職業としての人気も高く、公務員である「森林官」は、医師と並んで子どもたちの憧れの仕事となっている。日本の産業構造を考えると、アメリカ型のスタートアップモデルよりも、ドイツ型の林業モデルの方が実現の可能性が高いかもしれない。そこで、その成功ポイントを以下でみていく。

①持続可能性と環境との調和

ドイツはエコロジー先進国らしく、私有林所有者を中心とした小規模経営者が主流であり、環境との調和を図る林業を展開している。針葉樹、広葉樹が混在しているため、生物多様性の保全に貢献している。また、森林の機能は木材生産にとどまらず、水源保全、土壌保全、レクリエーションなど多面的な役割を果たしている。

②政府の森林認定制度(F S C)

森林認証制度を通じて持続可能な経営を実践し、中世から続く林業の知識と技術は世界的に高い評価を得ている。

ドイツからの学びとしては、第一に、長期的視点での森林管理、多様な樹種の組み合わせによる生態系の安定化が挙げられる。日本の国民病たる花粉症は、戦後のすさまじい住宅需要に対応するために、成長の早いヒノキやスギなど単一的な人工林を増やしたことで広がったといわれている。

第二に、林業を通じて地域との連携を強化すれば、地域活性化や地方創生に貢献できる。ドイツのような文化との結びつきも、日本には親和性が高いはずだ。

平地に森があるドイツと異なり、山に森がある日本は手入れが難しい。その地理的に不利な条件に加え、円高と人手不足によって、日本の林業は競争力を失い衰退した。

だが、かつて安価だった輸入木材も今では価格が高騰している。円安なのはいうまでもなく、林業の競争環境は改善しつつあるといえよう。