この記事は2024年7月7日に「第一生命経済研究所」で公開された「大幅減少が続く実質賃金 (25年5月毎月勤労統計)」を一部編集し、転載したものです。

実質賃金は5ヶ月連続で明確に減少

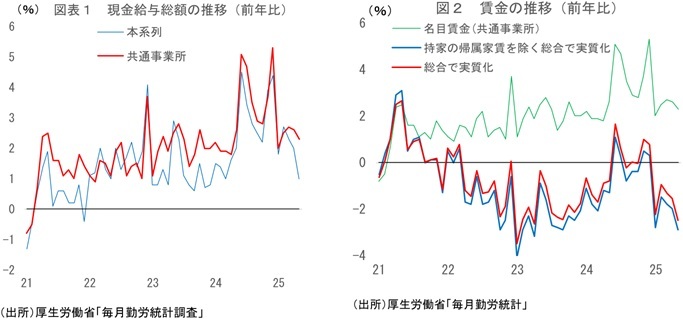

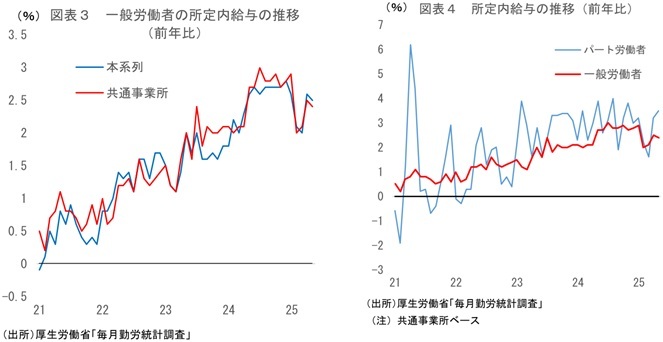

本日厚生労働省から公表された25年5月の毎月勤労統計では、現金給与総額が前年比+1.0%と、前月の同+2.0%から伸びが大幅に鈍化した。また、名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金で見ると同▲2.9%(25年4月:同▲2.0%)と5ヶ月連続で大幅な減少となっている(*1)。減少幅は23年9月(同▲2.9%)以来の大きさである。今月の悪化の要因は、特別給与が前年比▲18.7%と大幅に減少したことだ。ボーナス月以外の特別給与は振れることが多く、この点を問題視する必要はないだろう。また、毎月勤労統計では毎年1月に調査対象事業所の部分入替えを行っている(*2が)、25年についてはこの要因が賃金の下押しに寄与していることも、本系列での鈍い賃金上昇率に影響している。

*1:消費者物価指数の「持家の帰属家賃を除く総合」で実質化した値。ちなみに「総合」で実質化した値は前年比▲2.4%(4月:同▲1.5%)。減少幅こそ多少異なるが、こちらも5ヵ月連続のマイナスである。詳しくは「二つの実質賃金」についての雑感 ~追加系列では0.6%ポイント程度高く算出される見込み~ | 新家 義貴 | 第一生命経済研究所を参照。

*2:厚生労働省の試算では、この影響で現金給与総額では▲0.9%、きまって支給する給与では▲0.7%の断層が生じているとのこと。

なお、報道等で言及されることが多いこの数字(本系列)は、調査対象事業所の部分入れ替えやベンチマーク更新等の影響により攪乱されることが多く、月次の賃金変化の動向を把握することには適さない。そのため、ほとんどのエコノミストは、1年前と当月の両方で回答している調査対象のみに限定して集計された「共通事業所」の前年比データを重視しており、日本銀行も賃金動向に言及する際にはこの値を用いている。本系列の月次前年比で賃金を語ることにあまり意味があるとは思えないため、報道等においても本系列ではなく共通事業所の値を中心とすることが望ましいと思われる。

この共通事業所ベースの値を確認すると、25年5月は前年比+2.3%と、4月の同+2.6%から伸びがやや鈍化した。また、春闘の影響を確認する上で重要な一般労働者の所定内給与は前年比+2.4%と、4月の+2.5%からほぼ変わらずとなった。悪いというほどではないが、5月は春闘による賃上げの波及で伸びが高まることが期待されていたことを考えると、やや物足りない結果と言えるだろう。

また、共通事業所ベースの実質賃金(*3)は前年比▲1.7%(4月:同▲1.5%)と5ヶ月連続で明確な減少となっている。名目賃金は上昇しているものの、食料品価格の高騰などで物価がそれ以上に上振れていることから、賃金の上昇が物価上昇に追い付かない状況が続いている。

*3 共通事業所系列の実質化については様々な議論があるが、ここでは簡易的に「共通事業所ベースの名目賃金前年比-持家の帰属家賃を除く総合の前年比」を共通事業所ベースでみた実質賃金とした。

所定内給与はやや物足りない結果に

7月3日に連合から発表された春闘の最終集計値では、定昇相当込み賃上げ率が5.25%となった。歴史的な賃上げと言われた昨年(5.10%)に続いての5%台であり、伸びもやや高まっている。また、組合員数300人未満の組合でも4.65%と、昨年の4.45%から伸びが拡大した。上昇率は大企業に及ばないものの、中小企業でも人材確保の観点から高い賃上げが実施されている。

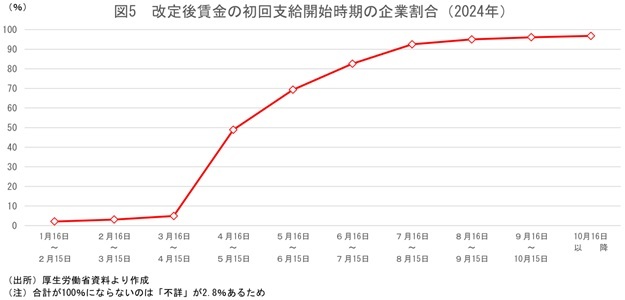

こうした春闘の賃上げは4月にすべての企業で反映されるわけではない。厚生労働省の調査によると、改定後の賃金の初回支給割合は、4月15日まででは5%程度に過ぎず、5月15日までの支給でようやく5割程度に上昇、その後も7~8月にかけて反映が進んでいく形となっている。

そのため、5月分から春闘賃上げの影響がある程度反映され始めることで、今月の所定内給与は伸びが高まることが期待されていた。だが、実際の5月分の一般労働者の所定内給与は前年比+2.4%と、4月の+2.5%からほぼ変わらずといった結果にとどまっている。24年5月は前年比+2.7%だったことを踏まえると、+3%弱程度の伸びは欲しかったところだ。筆者が先に「やや物足りない結果」と述べた理由はここにある。

今回の所定内給与の解釈は3つ考えられる。一つは、春闘結果の波及が今後生じてくること。今回は5月分の速報段階に過ぎず、まだ十分な波及が生じていないという見方である。この場合、5月分の確報や6月分以降で上昇率が高まることが期待される。この可能性も十分あるだろう。

二つ目は中小・零細企業の賃上げが弱い可能性だ。春闘はあくまで組合が存在する企業の結果を集計したものであり、組合を持たない中小・零細企業はここに入ってこない。昨年と比べてこれらの企業の賃上げが抑制されている場合、昨年より毎月勤労統計の賃金上昇率が鈍化してもおかしくない。

三つ目はサンプル要因だ。サンプル入れ替えによる数値の攪乱は、本系列ほどではないにせよ共通事業所系列でも生じうる。この要因で25年の賃金上昇率が低めに出ている可能性も否定はできない。

どれが正しいか(複合的なのか)は現時点でははっきりしない。筆者は①と③の可能性が高いのではないかと予想しているが、それを確かめる上でも5月分の確報や6月分以降の結果に注目したい。

25年秋~冬に実質賃金はプラス転化か。26年春闘は不透明感強い

先行きの実質賃金は、6、7月はいったんプラスに転じる可能性があるが、8月には再び減少。その後は秋~冬にかけてプラスに転じると予想している。

好調な企業業績を背景として今夏のボーナスは明確に増加したとみられる。この結果が反映される6、7月分の特別給与は大幅に増加するとみられ、実質賃金もプラスに転じる可能性があるだろう。もっとも、ボーナス効果が剥落する8月には再びマイナスに戻る見込みである。その後のプラス転化のタイミングは物価動向次第だが、現時点では秋~冬のタイミングで実質賃金が水面上に浮上すると想定している。

足元では食料品価格の高騰を主因として物価上昇率は高止まりを続けているが、ガソリン・灯油価格の定額引き下げ、電気・ガス代への期間限定補助などの政策要因が夏場にかけての物価下押し要因となることが予想される。加えて、原油安や円安修正の進展によりコスト上昇圧力が今後弱まることが予想されることの影響も大きい。これまでの物価上昇はコストプッシュによるところが大きかっただけに、輸入物価が落ち着けば、その分物価は鈍化しやすくなるだろう。賃上げの持続と物価の鈍化により、25年秋~冬以降は実質賃金がプラス基調で推移すると予想している。

一方で懸念されるのは26年春闘だ。25年春闘では24年に続いて歴史的な賃上げが実現したが、関税引き上げによる日本経済への悪影響度合い次第では、26年の賃上げ率が大きく鈍化しかねない。これまでの賃上げの原動力となった人手不足には構造的な面も大きいことから、一定程度の賃上げは実施せざるを得ないとみられるが、仮にトランプ関税による25年度の企業業績への悪影響が大きければ、賃金の伸びは24、25年と比べて抑制されることになるだろう。前述のとおり物価については鈍化が予想されるものの、そもそもの賃金上昇率が鈍化してしまえば元も子もない。26年度も実質賃金の増加が続くかどうかについては不透明感が残る状況だ。