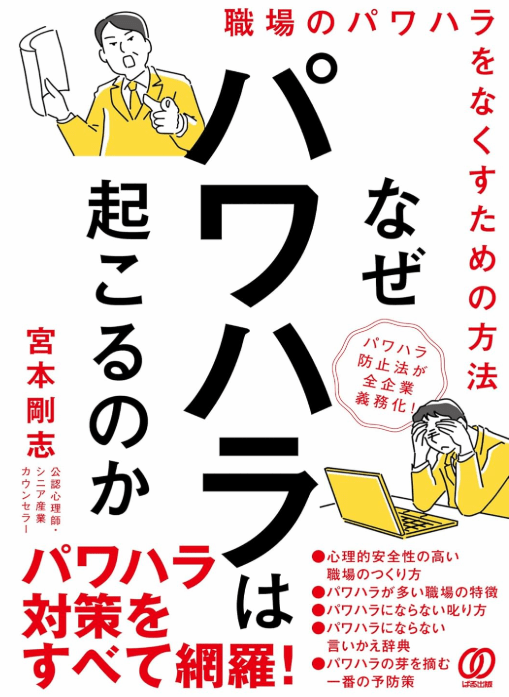

本記事は、宮本 剛志氏の著書『なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

パワハラのない職場に必要な4つのサポート力

新入社員以外は、誰かが誰かをサポートする立場になっているでしょう。特に上司は、部下のサポートをする存在です。ところが、サポートをしているつもりが、無自覚にパワハラをしていることがあります。そこで、パワハラ防止のために必要な4つのサポートを紹介します。これは、メンタルヘルスの維持や回復において重要な概念であり、様々な場面でよく使われております。ソーシャルサポートの理論を参考にしました。

1. 直接的サポート

上司や先輩が、その業務を代わりに担ってあげる、現場でその職人技を見せてあげる。

物質的な支援をする等の直接的なサポートのことです。

2. 情報的サポート

アドバイスをする、知識を教える、マニュアルを提供する等、情報を与えることによるサポートのことです。

3. 情緒的サポート

部下や後輩の気持ちを共感的に受け止め、安心して語り、コミュニケーションをとることができるようなサポートのことです。

4. 評価的サポート

考えや行動、取り組み等プロセスの良い点を承認するようなサポートのことです。 あなたは、どのサポートを日頃からやっていますか? どのサポートが得意ですか?職場や職種、そして部下や後輩によって、「意識して」使い分けていますか? 意識することがポイントです。

ところが、無自覚に得意なサポートを使いがちです。無自覚に得意なサポートをし続けて、部下に伝わらない場合、「なんでこんなにサポートしてやっているのに変わらないんだ!」とイライラしてパワハラに発展してしまうケースがあります。ですから、1つのサポートにこだわらず、相手や状況に合わせてバランス良く4つのサポートを使い分けていく必要があります。例えば、中途入社のAさんに、指導役のBさんが情報的サポートによって必要なアドバイスをし続けたとします。

しかし、Aさんは一向に理解が進みません。そうすると、「Aさんは、〇〇障害だよ」「Aは、△△病だよ」と差別的・人権侵害にあたる発言をしてしまうケースもあります。パワハラどころの話ではありません。また、指導役のBさんは「今まで、どんな中途入社の人でも私のサポートで自立できたのに…。これはAさんが原因だ」と過去の経験から勝手にAさんのせいにして、自己防衛をすることがあります。実はAさんは前職が現場で見て覚える習慣がついていました。

ですから、直接的サポートが必要だったのかもしれません。何度も教わっているのにできないため、Aさん自身も焦りや不安を抱えているかもしれません。その際は、気持ちを安心して吐露できるような情緒的サポートが必要になります。このように、1つのサポートにとらわれず柔軟にサポートしていけるような人材が多くなればなるほど、パワハラはなくなってくるでしょう。

本物の「聴く力」がパワハラのない職場をつくる

パワハラのない、心理的安全性の高い職場をつくるためには、お互いが承認し合い、健全なディスカッションが必要です。そのためには、まず「聴く力」が必要です。

なぜなら、お互いが健全にディスカッションをするということは、論破することではないからです。まず人の話を聴いて、それから自分の話をするのです。心理的安全性が高く、「人々が意見を言える環境」にはリーダーの反応の仕方が鍵になる(※エイミー・C・エドモンドソン『恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』(英治出版/2021))のです。そうなれば、パワハラの発生しやすい職場である、「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない職場」にはならないでしょう。

日頃から社内で相談し合える関係がパワハラを防ぎ、退職を防止する

ハラスメント調査(※パーソル総合研究所「職場のハラスメントについての定量調査」)によると、社内に相談できるメンバーが多い(社内関係資本が厚い)と、被害者・目撃者が会社への相談行動を起こしやすいようです。そして、ハラスメントを理由とした被害者の退職率も、社内関係資本が高い群で最も低い傾向がありました。つまり、日頃から何気ない相談、やり取りができる関係が根付けば、ハラスメントを見聞きした際に、見て見ぬふりをするのではなく、きちんと第三者として通報してくれる可能性があるということではないでしょうか。早めに通報・相談してくれれば対応も早くできます。そうすれば深刻な問題になる前に解決できる可能性があります。

また、日頃から相談できる人が多ければ、たとえハラスメントの被害を受けても早めに相談し、退職までには至らないと推察できます。2040年には幅広い分野で大規模な人材不足が予想されています。

ですから、人材ビジネスの分野では「人に選ばれる企業だけが生き残る世界へ」(※黒田真行・神宅健一郎『2040年の人材ビジネス大予測』(クロスメディア・パブリッシング/2025))突入すると言われています。どの業界でも人手不足の中、ハラスメントによって退職が増加すれば、人材戦略への影響だけではなく、組織の存続に関わってしまうわけです。

では、積極的に相談できる、困った時にヘルプを出せる相手とはどんな人でしょうか?「そんなことで悩んでどうするのだ!」といきなり自分の価値観を押し付けてくる人?「え? なんでそんなことになったの? なぜここまでになっちゃったの?」となぜなぜと詰めてくる人? 「あ~あの人の機嫌損ねたんでしょ? え? ミスやらかしちゃったんじゃないの?」と勝手な解釈で話を聞く人? 「そうか、気にすんな。誰でも通る道だから」と励ましているつもりの人? そうではないですね。

やはり、「毎日ネチネチ否定されて、精神的にきついんだね」と気持ちを共感的に理解してくれる人なのではないでしょうか? そう、気持ちを共感的に理解する聴き方を私は「本物の聴く力」と言っています。

まとめると、本物の聴く力を身につければ、

- 心理的安全性の高い職場をつくることができる

- パワハラのない職場をつくることができる

- 退職の少ない職場をつくることができる

その可能性が高まるということです。ですから、ここからは、パワハラのない職場づくりのために、「本物の聴く力」を身につけましょう。

管理職を経験し部下との関わり方に悩んだことをきっかけに、ハラスメントについて学び始めた。

その後、ハラスメント・メンタルヘルス対策を通してより良い職場づくりの支援を行うために起業。

現在は、心理学にもとづく研修やハラスメント被害者・加害者の面談を行う。企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務める。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。