本記事は、宮本 剛志氏の著書『なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

もしもあなたが加害者になってしまった時

あなたがパワハラをしてしまい、処分を受けたらどうすればいいのでしょうか? パワハラ加害者には誰もがなり得ますが、厚生労働省の調査(※厚生労働省「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」)によれば、パワハラ加害者は管理職が多いのが現実です。パワハラ加害者の管理職はその後、降格処分や厳重注意、異動等を命じられることがあるでしょう。

納得がいかない、明らかにおかしい場合、再調査を求める、弁護士に相談するということもあるでしょう。しかし、よく考えればパワハラと言われてもおかしくない、処分を受けざるを得ないことが多いと思います。

納得がいかない、悔しい、会社のために頑張ってきたのに許せない…そんなやり場のない気持ちが湧いてくる人も多いのです。

中には、眠れなくなり、食事がとれなくなり、うつ状態に陥る人もいます。そして、もし家族がいる場合には、「家族に何て話そう」と悩み、「もう自分の人生はお先真っ暗だ」と落ち込むことも珍しくありません。

もちろん、やってしまったことを反省することがまずは重要です。ハラスメントの被害者はどんな心身の不調に陥るのか、それがどれだけ重大なことなのか、心から理解しなければいけません。

パワハラ加害者の行動変容プログラムに参加する

しかし、1人でその思いを抱えるのは苦しいでしょう。心身ともに疲弊している、眠れない、ご飯が食べられないような時は、通院・服薬が必要になることもあります。では、どうすればいいのか?

パワハラ加害者行動変容プログラム

に参加しましょう。特に心理職が講師・コーチをするプログラムがおススメです。なぜなら、心理やカウンセリングの専門家だからです。やり場のない気持ちや自分の言い分を誰かに聴いてもらいたいと思うこともあるでしょう。また、心理学をもとにしたアドバイスがヒントになることもあります。パワハラ加害者がもう一度、健康的で建設的な行動ができるようになることは、加害者自身のためでもあり、組織のためでもあります。なによりこれ以上、無自覚にパワハラをしてしまい、被害者を増やさないためにも必須です。

最近は、行動変容プログラムを準備している企業も出てきました。社内で実施している企業と、私たちのような外部の心理職と協力しながら実施している企業があります。

もし、残念ながらパワハラ加害者になってしまった時には、そのような行動変容プログラムがあるか上司やハラスメント担当部門に確認してみましょう。あなたが改善しようとしている意欲が伝わるでしょう。

所属している組織にパワハラ加害者行動変容プログラムがない場合には、当書を上司やハラスメント担当部門に渡して、

「今後、パワハラをしないことは当然ですが、行動をしっかり改善していきたいので、用意してもらえないでしょうか?」

と提案してみましょう。それでもダメな場合には、外部のカウンセラー等の心理職に自分で問い合わせて、行動変容プログラムを受けてみたいと相談してみることもよいでしょう。有料ですが、二度とパワハラをしないためにも、自分について見つめ直し、もう一度、より良いコミュニケーションを身につけてチームの中で成果を出せるようになるためにも受けてみましょう。

〈経営者・担当者向け〉パワハラ加害者改善プログラムを導入する

これまでは、パワハラ加害者の視点で紹介してきました。ここからは、経営者・人事担当者・研修担当者及びハラスメント対策の担当者向けに、パワハラ加害者改善プログラムについて紹介します。

パワハラ加害者行動変容プログラムを導入することは、組織にとってもメリットがたくさんあります。パワハラ加害者の行動変容、被害者を増やさない、リスクマネジメント、組織としてパワハラを生み出さないために取り組んでいるという実績にもなる…色々あります。つまり、パワハラのない職場をつくることができるのです。

行動変容プログラムは、組織から加害者への期待や加害者の希望を鑑みてカリキュラムを立てます。

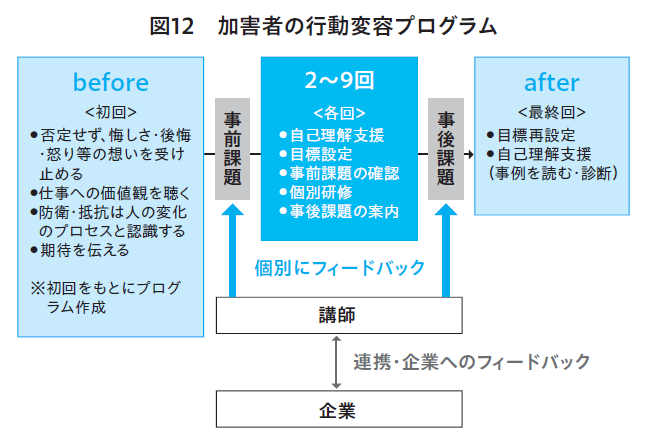

全体イメージとしては、図12のように進みます。

こちらは、外部心理職が講師として、パワハラ加害者と個人セッションをする際の流れです。社内で行いたい場合には、行動変容プログラム講師を決め、その人にお願いしましょう。

パワハラ加害者への動機づけ

行動変容プログラムの最も大事なことは

パワハラ加害者が行動変容プログラムに参加することへの意欲

です。消極的であると変容が難しい時があります。その場合には、動機づけをし直す必要があります。中には、パワハラ加害者が人事責任者・役員で誰も加害者に強く言えないため、「外部講師に丸投げ」ということが起こります。それでは、効果は見込めません。

行動変容プログラムは企業と講師が一緒に取り組むものです。なぜなら、最終的に企業で健康的に活躍してもらうために行うことだからです。ずっと講師がついているわけではありません。そして、企業から加害者に期待や要望を伝えないと変容は見込めません。逆に、動機づけが上手くいけば、行動変容の可能性は非常に高まります。

管理職を経験し部下との関わり方に悩んだことをきっかけに、ハラスメントについて学び始めた。

その後、ハラスメント・メンタルヘルス対策を通してより良い職場づくりの支援を行うために起業。

現在は、心理学にもとづく研修やハラスメント被害者・加害者の面談を行う。企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務める。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。