この記事は2025年10月7日に配信されたメールマガジン「アンダースロー:自民党役員人事と国民民主党との協調は?」を一部編集し、転載したものです。

高市自民党総裁は自民党役員人事で、鈴木総務会長を幹事長にあてる。鈴木氏が高市氏の積極財政の歯止め役となるとの見方は間違いである。鈴木氏は組織を重要視する姿勢で、森山幹事長のように強引に自らの主張で党を歪めることはないだろう。温厚で人徳のあることで知られており、高市氏が政策を推し進めやすいように党内をまとめるとみられる。財務大臣としても、国債が将来の税収で返済することが前提ではなく、借換債で運用されていることを認めている。

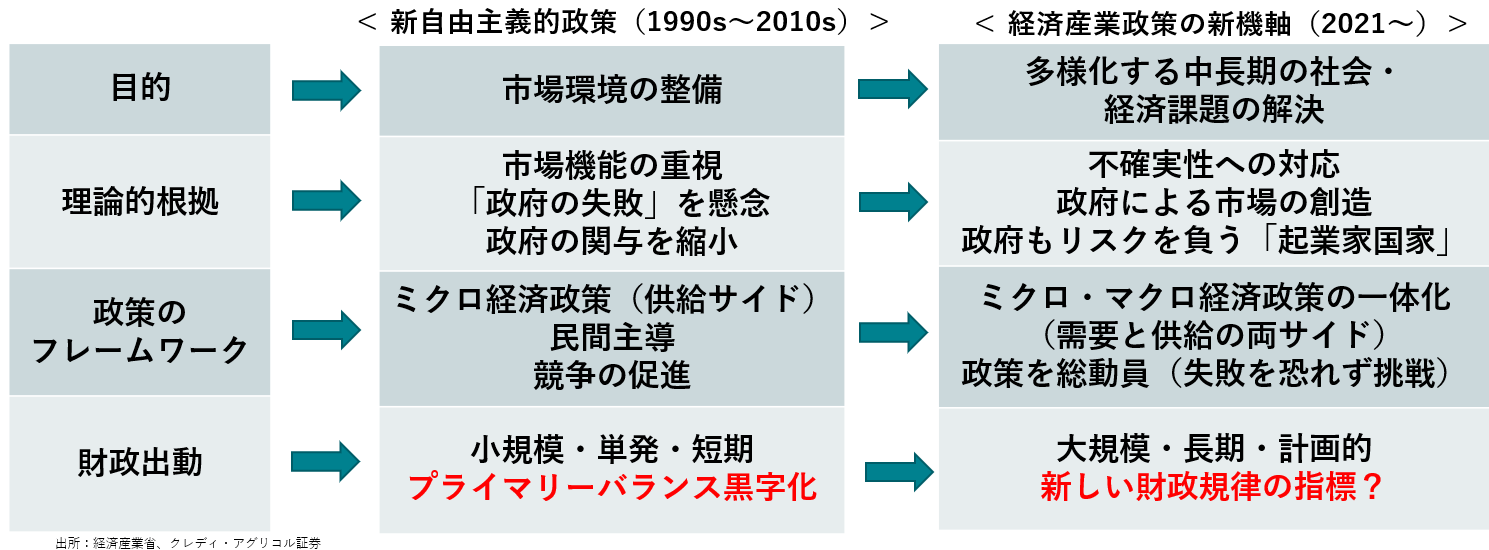

政調会長には総裁選の候補であった保守派・積極財政派の小林元経済安全保障担当大臣を任命する。2026年の骨太の方針では、官民連携の成長投資の更なる拡大と、供給能力の拡大にそった需要の拡大を可能にするため、成長投資まで税収でまかなう必要があるなどの欠陥がある既存のプライマリーバランスの黒字化目標に代わる、新たな財政規律のあり方を議論するだろう。

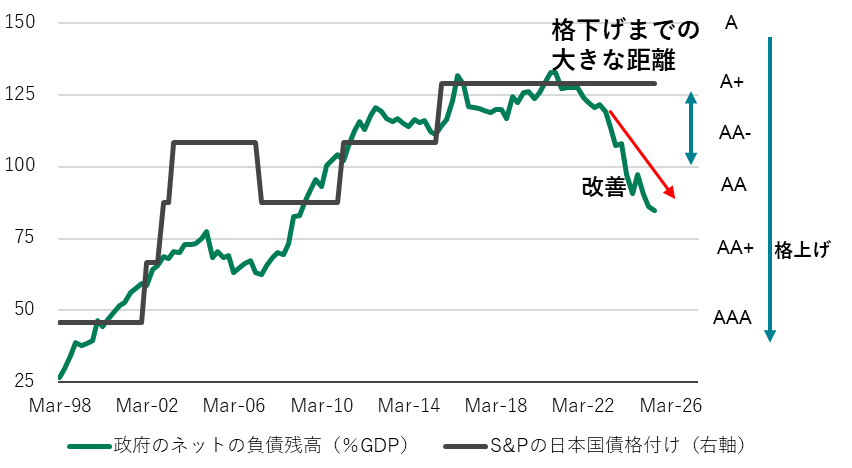

高市氏は、財政の健全化の目安として、リアルタイムでトラックが可能な資金循環統計ベースの政府の純債務残高GDP比を挙げた。純債務残高GDP比は133%のピークから、2025年4-6月期には85%まで既に大きく改善している。国債格付けとの過去のトレンドをみれば、2ノッチほどの格上げ相当の改善となっている。

高市政権下で円安があっても、積極財政によって国民の負担を大きく軽減することができるのが、これまでの緊縮財政の下での無策との大きな違いだ。国民民主党と連携・連立の動きを進めていく局面で、国民民主党が主張する減税策を丸のみすることになるだろう。高市氏が総裁選で減税を強く主張しなかったのは、交渉で丸のみの余地を残すための戦術であった。

高市氏と玉木国民民主党代表は、現状の景気はまだ弱いという認識の下、官民連携の投資・需要の拡大を目指す新機軸へ、政策方針を新自由主義から完全に転換し、実質賃金の上昇につながる「高圧経済」を目指す方針で一致している。減税には必ず増税が必要である(単年度の税収中立のガラパゴス)として障害となってきた自民党の税制調査会は、税制に対する強力な権限を持つ既得権益の異常な組織ではなくなり、政務調査会の下にある普通の一組織という正常な状態に戻るだろう。

高市自民党総裁は自民党役員人事で、鈴木総務会長を幹事長にあてる。鈴木氏が高市氏の積極財政の歯止め役となるとの見方は間違いである。鈴木氏は組織を重要視する姿勢で、森山幹事長のように強引に自らの主張で党を歪めることはないだろう。温厚で人徳のあることで知られており、高市氏が政策を推し進めやすいように党内をまとめるとみられる。財務大臣としても、国債が将来の税収で返済することが前提ではなく、借換債で運用されていることを認めている。旧安倍派で保守派・積極財政派の萩生田氏を幹事長代行にあて、実務は萩生田氏が主導することになる。

政調会長には総裁選の候補であった保守派・積極財政派の小林元経済安全保障担当大臣を任命する。高市氏の持論である経済安全保障の確立に向けた官民連携の成長投資の拡大に寄与することになるだろう。経済安全保障の特定重要物資と特定重要技術には、特に大規模な投資をしていくとみられる。2026年の骨太の方針では、官民連携の成長投資の更なる拡大と、供給能力の拡大にそった需要の拡大を可能にするため、成長投資まで税収でまかなう必要があるなど欠陥がある既存のプライマリーバランスの黒字化目標に代わる、新たな財政規律のあり方を議論するだろう。高市氏は、財政の健全化の目安として、リアルタイムでトラックが可能な資金循環統計ベースの政府の純債務残高GDP比を挙げた。純債務残高GDP比は133%のピークから、2025年4-6月期には85%まで既に大きく改善している。国債格付けとの過去のトレンドをみれば、2ノッチほどの格上げ相当の改善となっている。

総務会長には有村両院議員総会長をあてる。両院議員総会をうまく取り仕切り、石破政権に退陣の圧力をかけることに成功した。高市氏の後の女性総裁候補として、常設の意思決定機関である総務会を仕切り、党務の経験を積む。高市氏の自民党総裁としての任期は、石破総裁の残りの2年間である。2年の間に、経済政策の転換の効果を国民が十分に実感した段階で、焦らずに衆議院を解散し、政権は総選挙に勝利することで政治的求心力を高めるとみられる。選挙対策委員長にはベテランの古屋憲法改正実現本部長を充てて、じっくり選挙戦略を練っていくことになる。

高市政権下で円安があっても、積極財政によって国民の負担を大きく軽減することができるのが、これまでの緊縮財政の下での無策との大きな違いだ。保守派・積極財政派の野党である国民民主党との協調を目指し、連携・連立の動きを進めていく局面で、国民民主党が主張する減税策を丸のみすることになるだろう。高市氏が総裁選で減税を強く主張しなかったのは、交渉で丸のみの余地を残すための戦術であった。秋の臨時国会での補正予算では、ガソリン・軽油の暫定税率の廃止と、所得税の非課税枠の178万円への引き上げが実現する可能性がある。2026年度の政府の本予算への議論では、実質賃金が持続的にプラスになるまでの消費税率の一律の5%への引き上げが議論になるだろう。減税には増税が必要である(単年度の税収中立のガラパゴス)として障害となってきた自民党の税制調査会の宮沢会長は退任するとみられる。税制調査会は、税制に対する強力な権限を持つ既得権益の異常な組織ではなくなり、政務調査会の下にある普通の一組織という正常な状態に戻るだろう。

国民民主党との連立が成立すれば、経済再生担当大臣などの一つのポジションを国民民主党から出すことになるだろう。高市氏と玉木国民民主党代表は、現状の景気はまだ弱いという認識の下、官民連携の投資・需要の拡大を目指す新機軸へ、政策方針を新自由主義から完全に転換し、実質賃金の上昇につながる「高圧経済」を目指す方針で一致している。公明党が自公政権にもう一つの党が加わることに難色を示す可能性があるが、衆参両院に過半数の議席がない中、国民民主党との関係が強い麻生副総裁が主導する形で、自民党は政権の安定を優先させるだろう。丸のみする政策としては、減税策に加え、年金の最低保証機能の強化、児童手当の拡充、年少扶養控除の復活、再エネ賦課金徴収停止、教育国債発行による子育て支援金の家計の負担の廃止、農家の手取り確保などが考えられる。円安による家計の負担を十分に軽減することができるだろう。

国民民主党との連携・連立の交渉に時間がかかり、高市氏が首相に指名される臨時国会の開催が10月15日から少し後ずれする可能性もある。公明党が連立政権から離脱し、参議院では過半数の議席があっても、衆議院で未達となった場合は、副首都構想も丸のみして、公明党と対立している日本維新の会と連立交渉を進めるか、高市首相が衆議院を解散して過半数の議席の確保を試みる可能性もある。世論調査では、参政党や日本保守党などに支持が流れていた保守派と若年層が、高市総裁の就任で既に自民党に戻りつつあり、新政権が勝利する可能性が高い。

図1:世界的潮流を踏まえた産業政策の転換=「経済産業政策の新機軸」(経産省)

図2:資金循環統計ベースの政府の純債務残高GDP比

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。