この記事は2025年8月28日に「第一生命経済研究所」で公開された「経済格差の考察:実感との乖離(上)」を一部編集し、転載したものです。

格差はかなり補正されている!

筆者は、永らく経済格差が広がっていると認識していた。しかし、厚生労働省「所得再分配調査」を使うと、税・社会保障の機能によって、それほど格差拡大が起こっていないという結果が導き出されている。少しばかり驚きである。むしろ、高齢化・物価上昇が進む中で、実感として経済格差が大きく広がっていると、人々が感じていることが問題である。

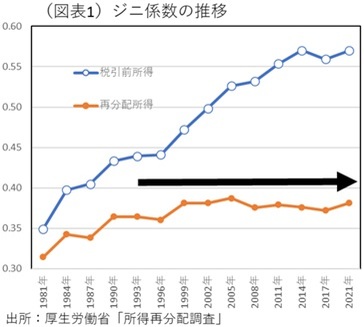

直近の「所得再分配調査」は、2021年と少し古い。その前が2017年、2014年と間隔が開いている。家計の所得分布のバラツキから、ジニ係数を求め、所得格差の状況を調査している。そこでは、当初所得(税・社会保険料の徴収前)のジニ係数は、1990年代から少しずつ上昇していた。2005年0.5263→2014年0.5594→2021年0.5700と格差拡大を示している(図表1)。このジニ係数は、代表的な格差指標である。完全平等の所得分布を仮想し、実際の所得分布(累積相対度数)がそこからどのくらいズレでいるかを計算したものである。分布が完全平等であればジニ係数は0.0で、最も不平等なのは1.0となる。0~1の間で、より1に近づけば格差は大きいという評価になる。

一方、それを税・社会保障によって調整した後の再分配所得ベースでみると格差が意外なほど是正されてしまう。具体的には、当初所得段階では、2021年0.5700と大きかったジニ係数は、調整された「再分配所得」では同年0.3813まで改善されている。しかも、時系列で改善後の再分配所得のジニ係数の推移をみると、1999年以降は数字がほぼ横ばいである。

巷間、日本の経済格差は2000年以降に広がったとされるが、そうした見方とは違って、格差の度合いを示すジニ係数はほぼ横ばい(再分配所得)なのである。これは一般的に言われる「格差が拡大している」という見解とは異なっている。この結果は、世の中からはほぼ無視されているという印象がある。2000年代以降に、労働市場では非正規化が進み、さらに2010年代以降は高齢化による低所得化も進んだ。それでも、政府の所得再分配機能は、かなり大きく機能していたということになる。まさしく直感を裏切るデータ分析である。

これに納得しない人も多いと思う。しかし、筆者はそうした先入観を持って判断しない。筆者自身も統計作成に長く携わった経験から、組織の意向によって現場で結果が都合よく書き換えられることは考えにくいと知っているからだ。むしろ、専門家であれば、私たちの実感を裏切るような統計の分析結果になる理由を注意深く考える方が生産的だろう。本稿では、直感を裏切るような結果について敢えてこだわって考えたい。

政府の再分配機能

所得を考えるとき、この調査では、社会保障における現物給付を加味して、再分配所得とみなしている。この「現物支給」とは、窓口負担を低く抑える代わりに、そこで多く提供されるサービスに相当する。当初所得から、税・保険料負担を引いて、この現物給付を加えたのが「再分配所得」である。2021年の「所得再分配調査」では、高齢者世帯で当初所得のジニ係数が0.7173と大きかったのが、再分配所得でみると、一転してジニ係数が0.3781まで改善している(▲0.3392ポイント改善)。再分配後のジニ係数は、高齢者世帯の0.3781と、現役世帯(その他の世帯)の0.3500と比べてもほとんど差がない。この調査以外の所得統計では、そうした高齢者への現物支給は加味されていない。だから、多くの場合、高齢者の所得環境が厳しいという評価になってしまう。

この現物給付には、医療・介護の給付が規模として多いのだが、保育・教育の無償化なども含まれる。政府は、ここ数年、保育・教育の無償化に熱心なので、近年は若年世代でも現物支給による再分配は増えているとみられる。それでもマクロで捉えた場合、75歳以上の高齢者への現物給付は特に大きい。医療機関で受診した場合、70歳未満の一般所得者の窓口負担は3割で、75歳以上のうち「一定以上の所得者」(年金+就労収入などの月平均・課税所得が28万円以上)以外は1割負担になっている。75歳以上のほとんどは、就労収入を持たないので、この1割負担に属している。高齢者の窓口負担が少なくて済むことの裏返しとして、彼らには現物支給の部分が多いと言える。

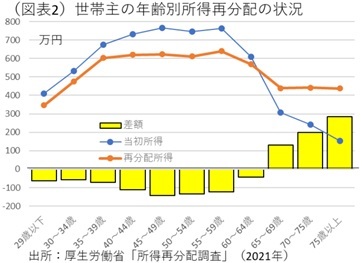

世帯主年齢別に当初所得、再分配所得がどうなっているかを年齢別にみると、高齢者ほど税・社会保障の再分配の効果にとって所得水準が上がっている(図表2)。このデータからわかることは、例えば75歳以上の高齢者世帯の場合、再分配所得が+285.8万円/年も押し上げられている。この多くは、医療費の窓口負担が1割に軽減されるなどの措置を通じて、所得移転(現物支給)されたものである。実際、所得統計に数字として表れない、こうした公的支援が「再分配所得」段階での所得水準を押し上げていると推察できる。

結局のところ、日本は「格差が大きくなった」と言われつつも、高齢者に優しいのは全体としては大きくは変わっていない。福祉を充実する政府は、高齢者になると、その所得水準とは関係なく、基本的に誰でも生存に必要とされる費用を公的サービスとして享受できるようになる。わが国ではこうしたベーシック・サービス的な体制が、所得再分配機能を働かせていると考えられる。

:ジニ係数に表れている格差拡大のデータは、高齢化という人口動態の影響が大きいと考えられる。高齢化が原因になっているので、政府の所得再分配機能によって平準化される結果になるのだろう。しかし、もう一方の問題で、雇用の非正規化やシニア労働の待遇が悪く、それが所得格差を生じさせている問題は、高齢化とは別に残る。ジニ係数が再分配による調整後に低下しているからと言って、労働の格差問題を無視してよい訳ではない。また、ジニ係数は「結果の平等」を数字にしたもので、「機会の平等」を表したものではない。ジニ係数が横ばいにある点だけをみて、「機会の平等」のための社会変革を怠ってよいとは思わない。

実感との大きなズレ

では、経済格差が大きいという実感と、現物支給など社会保障の恩恵を加味すると実質的な経済格差は小さくなっているというズレはなぜ起こるのだろうか。

ひとつは、人々が当初所得を意識するかたちで、「格差が広がっている」と認識しているからだろう。現物給付は必ずしも「見える化」されておらず、多くの高齢者には負担が少ないことが当たり前と思っている。公的サービスの提供は「ただで受けられる」という感覚になりがちだ。

だから、高齢者などの自己負担が3割になると「生活が厳しい」などと、認識に歪みが生じてしまう。これが「格差が広がっている」という否定的な受け止めにもつながっていくのだろう。

もう1つ、経済格差の感覚は、自助の範囲で評価されていることもある。政府が提供してくれているサービスの部分は所与の条件になってしまい、その一方で「稼いでいる」という実感は税引き前の所得を基準にする見方から生じている。例えば、「あなたの年収はいくらですか?」と聞かれたときにほとんどの人が回答するのは、税引き前の所得金額であろう。公的年金をもらっている人は、自分の年収から年金以外の金額を答えるのが一般的であろう。つまり、自助で稼いでいる金額が「自分の年収」であり、公的な支援は自分の所得という感覚の内側に入っていない。

近年は、自助の稼げる範囲にばらつきが大きくなっていると、ほとんどの国民は感じているのである。ならば、政府は格差意識の是正にもっと能動的に動いて、もっと所得再分配の恩恵を「見える化」した方がよい。

最近の国政選挙では、物価高対策として、給付や減税といった議論が活発に交わされる。社会保障制度を見直して、社会保険料を引き下げよという野党の意見もある。政府の所得再分配政策は、ファクトに基づいて推進すべきである。

2025年までのデータ

上記の筆者の議論に関して、論拠が少し弱いのは、厚生労働省「所得再分配調査」が2021年とやや古いことである。賃上げは2023~2025年にかけて加速した。物価上昇も2022年度以降に2%以上の上昇率になっている。社会保障制度も2022年以降にいつくかの見直しがある。経済環境の変化は、もっと直近まで確認しなくてはいけないだろう。

そこで、代替的な手法として、総務省「家計調査」(総世帯)の所得分布を使ってジニ係数を計算してみた(当初所得のみ)。直近データは、2025年1-3月(1Q)と4-6月(2Q)を用いた。結果を示すと、当初所得に対応する年間収入は、2010年以降、趨勢として上昇を示していた。これは、最近の賃上げの変化を反映しているのだろう。2022・2023年のジニ係数は、コロナ禍で所得減に遭った世帯があった影響もあり、一時的に低下している。しかし、ジニ係数はこの2年間を除いて、趨勢的に上昇するトレンドにあり、2025年1Q、2Qでも上昇している(図表3)。

残念なのは、再分配後のデータがこの家計調査からはわからないことである。75歳以上の高齢者の医療費・自己負担については、2022年10月から負担増が求められている。被保険者全体の20%に当たる「一定以上の所得がある75歳以上の人」を対象にして、従来の1割負担から2割負担に引き上げる見直しが行われている。計算上は、1割負担増×全体の20%=平均2%の負担増=現物給付の削減になる。2022年以降の再分配所得のジニ係数が上昇していてもおかしくはない。

もう1つ、再分配機能が低下しているかもしれないという傍証は、税・社会保険料負担がここにきて増加しているというデータにもある。内閣府「家計可処分所得・家計貯蓄率四半期別速報」を使って、当初所得から可処分所得の差分に相当する税・社会保険料(純支払)の負担割合を計算すると、2025年4-6月は21.9%と1994年以来で過去最高になっていた(図表4)。現物支給を除いた税・社会保険料の負担は、2021~2025年にかけて急速に上昇している可能性を示している。その背景には、税よりも社会保険料の徴収強化がある。厚生年金保険の適用対象は、2024年10月以降、事業規模101人以上から51人以上へと範囲が広がった。一方で、「年収の壁」対応で所得控除が2025年から拡大している。社会保険料は、年収基準をなくすという名目で、適用範囲を広げていこうとしている。週20時間以内という基準に変えることは、年収基準よりも対象者を増やすことになろう。

こうした見直しは、先の当初所得から可処分所得の差分に相当する税・社会保険料(純支払)の負担割合を引き上げていくものになろう。そうなると、自ずと、政府の税・社会保障を通じた再分配機能は低下していくことになる。

結局のところ、毎年のように給付金を配ったところで、再分配機能の低下を構造的に是正することにはつながらない。社会保障改革の方針の下で、自己負担を拡大し、現物給付の範囲を狭めていくという方針を、より厳密に所得再分配の尺度で評価しなければ、抜本的な見直しはできないと思う。よく目を凝らしてみると、社会保障制度の中には、高齢者が働くとどんどん不利になっていく労働制限的なルールが様々に組み込まれている。社会保障制度には、高齢者にもっと働いてほしいのか、労働してほしくないのか、わからない側面がある。そう考えると、政治のガバナンスは、行政サイドが差配しているルール変更に十分に目が配られているとは言い難い。

最後に強調したいのは、データでは確かに、2021年までは政府の所得再分配政策は経済格差を縮小させる機能が大きかったが、2021~2025年は格差縮小の機能が低下している可能性を否定することはできないという点だ。政府がやるべきことは直感的に「格差が拡大しているのは問題だ」という心情に乗るのではなく、もっと厳密に所得再分配の手法を再検討することだろう。そのように考えていくと、つくづく「給付か、減税か」などという議論は、政府に求められる望ましい再分配政策の観点からみれば、かなり視野の狭い話に聞こえる。