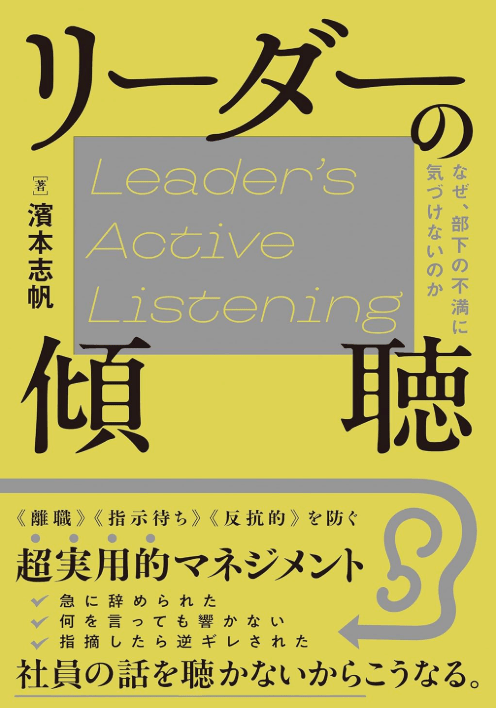

本記事は、濱本 志帆氏の著書『リーダーの傾聴 なぜ、部下の不満に気づけないのか』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

不満は実際の離職理由に結びついている

以下は、「職場の不満ランキング男女500人アンケート調査」の結果です。

- 1位……人間関係・雰囲気が悪い

- 2位……収入が少ない

- 3位……労働時間・休日への不満

- 4位……職場の環境・設備が悪い

- 5位……仕事量・仕事内容が不公平

- 6位……正当に評価されない、上司が力不足(同6位)

社員は大小さまざまな不満を抱えながら仕事をしていると思いますが、こうした不満を抱えたままではパフォーマンスは落ち、離職の原因にもなります。

厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」でも、転職入職者が前職を辞めた個人的理由の上位には「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」「職場の人間関係が好ましくなかった」「会社の将来が不安だった」「給料等収入が少なかった」などがあります。

これは不満ランキングとも共通項が多く、不満が実際の離職理由に結びついていることが分かります。

辞めた社員から内容証明で請求書が届いたり訴えられたりするといったトラブル事案に見舞われると、「目をかけてやったのに……」「可愛がっていたのに……」と非常に驚かれる社長が少なくありません。

「感謝こそされても、まさか訴えられるなんて……」と全く心当たりがない様子です。それほど、社長にとって社員の不満は気づきにくいものなのでしょう。

一緒に机を並べる上司や同僚も同様に「最後までフツーだった、そんなことを考えていたなんて想像もつかなかった」と驚くケースは多いのです。

なぜ社員は不満を抱えていても黙ったままなのか

それでは、なぜ社員は不満を抱えていても黙ったままなのでしょうか?

この疑問に対する興味深い調査があります。

『離職過程における労働者の心理―認知的タスク分析を応用したインタビュー調査―』では、社員の無力感を次のように指摘しています。

- 事業主に自身の要望や意見を伝えたり、その理由や原因を積極的に問いただして調整を図ることなく退職する傾向(略)の背景には、事業主と話し合いをしても、(略)変わらないと感じる

つまり、社員が黙って辞めていく背景には、「話し合ってもどうせ何も変わらない」という強い無力感があるといえます。

中小企業は特に、会社=社長という側面があります。そのため、パワハラや退職勧奨といった問題は、会社の問題というより社長個人の性格や行動に原因があると社員は考えます。だから、言ってもムダであると感じてしまうのでしょう。

かつては「イヤなら辞めれば? 代わりはいくらでもいるから」という考えが通用していました。しかし、そんな時代は終わりました。

社長の高い自己評価と社員の感覚は乖離している

社長と社員の受け止め方に差があることを示す調査があります。

社長を対象としたあるアンケートでは、就業規則を改定する際、本来は社員代表の意見を聴く手続きが必要であるところ、従業員規模が小さい企業ほど「意見書を作成していない」傾向が見られました。

「何パーセントくらいの従業員が納得してくれていると考えるか」という問いでは、納得度の平均は8割を超えています。この結果について、調査報告書では「(社長の)高い自己評価を示している」と言われてしまっています。少し古いデータですので今は意見聴取の実施率は上がっていることと思いますが、それでも従業員代表者を社長が指名する慣例が残っている会社はあるのではないでしょうか。

職場でのパワハラ・セクハラや月100時間以上のサービス残業、労災隠し、不当解雇を経験したことから、「会社が労働者を大切にできるための支援」を志し、社会保険労務士資格を取得。

顧問業務を行いながら、会社と労働者のトラブル解決に携わる過程で、本来的に職場トラブルを防ぐ方法を考えるようになる。

その後大学院に進学し、組織心理学とトラブル発生のメカニズムを研究。MBAを取得。大学院での研究と実務経験から、問題行動の背景には処遇に対する社員の不満があり、その8割は「不満を聴く」ことで解消していることに気づく。

これを紛争解決に取り入れたところ、多くの困難事例を早期解決できるように。

現在は特定社労士の試験でグループ研修のグループリーダーを7期務める。

裁判になる前に職場トラブルを早期解決する実務家として15年の経験をもとに、特定社労士実務家の育成セミナーや、企業内ハラスメント研修、経営者向け研修など講師実績も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 不満を聴けば、社内トラブルの8割は解消できる

- 不満を聞くときのNG行動5つ

- 「黙って辞める社員」... 不満が離職に直結する理由

- 不満を話してもらうために必要なこととは

- 部下の本音を引き出す「レッテルを貼らない」対話法とは