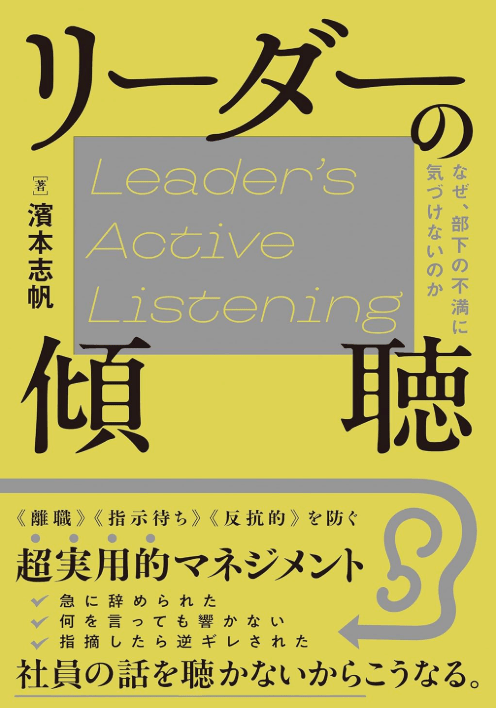

本記事は、濱本 志帆氏の著書『リーダーの傾聴 なぜ、部下の不満に気づけないのか』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

不満を聴けば、社内トラブルの8割は解消できる

ある社長から、「直行直帰の現場で毎回、所定の終業時刻より早く仕事を切り上げてる社員がいる」と相談を受けました。

これがもし、あなたの会社の社員だったらどうしますか?

真っ先に思い浮かぶのは、以下のような対応ではないでしょうか。

(a)呼び出して説教

(b)嫌味で応酬

(c)スルーからの不就労分賃金カット

これらの対応は全てNGです。正解は、「社員の言い分を聴く」です。

私は社長にお願いして、「まずは社員の言い分をとにかく一通り聴くように」と、上司の方にお話ししてもらうようお伝えしました。

するとその上司は、本当に社員の言い分を黙って聴いてくださったようでした。

そして後日、また直行直帰の現場があったとき、今度はきちんと所定の終業時刻まで仕事をしていたと報告が入ったそうです。

一体、何が社員を変えたのでしょうか?

もし、上司が(a)(b)(c)のような対応を取っていたら、社員の態度は変わらないどころか、もしかしたらさらにひどくなっていた可能性が高いです。

見かねた会社が懲戒処分を課して、それに反発した社員がさらに問題行動を起こす。そのような事態を招いたかもしれません。

実際、そのようにして始まる職場のトラブルはよく見受けられます。

一般的に、はじめから両方の当事者がヒートアップしたトラブルはほとんどありません。多くの場合は、時間をかけて、こじれるやり取りがあって(当事者の一方が気づいていないものも含めて)、トラブルとして顕在化します。

トラブルには予兆がある

実は、トラブルになる前の段階には予兆があります。

それが、「社員の不満」です。

注意をされたことに対する不満もあれば、働く環境やルール、労働条件に対する不満など、職場に対する不満が1つもない社員はむしろ少ないと思います。

例えば、「給料が上がらない」とこぼしている社員。これも予兆と考えられます。

先ほどの話に出てきた社員も、職場に対する不満があって、終業時刻のサバよみ行動に出たとも考えられます。

社員の行動には、なるほど無理もない理由があるのか、その理由は会社の責任なのか、そのとき社員は何を思ったのか。話を聴くときはそういったことを聞き取ります。

それをせずに、「自分勝手」の一言で済ませてしまったら、社員の不満はさらに増すことになります。

あるいは、聞き取りが不十分であるとか、聞き取りの方法が不適切である場合なども、不満は高まりトラブルの火種はますます巨大化します。

話を聴くことの最大の効果

話を聴くことの最大の効果は、「自分の考えを言うことができた」という納得感を社員にもたらすところにあります。これはとても大事なことです。自分の考えを発言するチャンスが与えられていれば、仮に決定した処遇などが本人にとって不利な内容だったとしても、言うべきことは言ったうえでの結果として受け入れられる確率が高まります。

私の経験上、職場トラブルの8割は、上司が社員の不満を聴くことで解決できます。

職場でのパワハラ・セクハラや月100時間以上のサービス残業、労災隠し、不当解雇を経験したことから、「会社が労働者を大切にできるための支援」を志し、社会保険労務士資格を取得。

顧問業務を行いながら、会社と労働者のトラブル解決に携わる過程で、本来的に職場トラブルを防ぐ方法を考えるようになる。

その後大学院に進学し、組織心理学とトラブル発生のメカニズムを研究。MBAを取得。大学院での研究と実務経験から、問題行動の背景には処遇に対する社員の不満があり、その8割は「不満を聴く」ことで解消していることに気づく。

これを紛争解決に取り入れたところ、多くの困難事例を早期解決できるように。

現在は特定社労士の試験でグループ研修のグループリーダーを7期務める。

裁判になる前に職場トラブルを早期解決する実務家として15年の経験をもとに、特定社労士実務家の育成セミナーや、企業内ハラスメント研修、経営者向け研修など講師実績も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 不満を聴けば、社内トラブルの8割は解消できる

- 不満を聞くときのNG行動5つ

- 「黙って辞める社員」... 不満が離職に直結する理由

- 不満を話してもらうために必要なこととは

- 部下の本音を引き出す「レッテルを貼らない」対話法とは